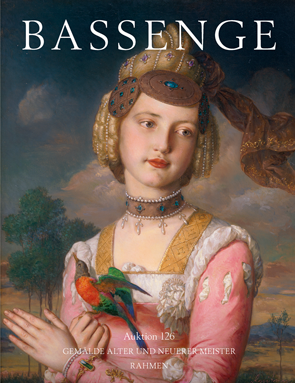

Deutsch - Umkreis

um 1520. Christus als Schmerzensmann

Los 6000

Schätzung

6.000€ (US$ 6,667)

um 1520. Christus als Schmerzensmann.

Öl auf Holz, teils parkettiert. 112 x 43 cm.

Provenienz: Lempertz, Köln, Auktion am 25. Mai 2017, Los 1013 (als "Bartholomäus Bruyn d. Ä. zugeschrieben").

Deutsche Privatsammlung.

Gassel, Lucas - Umkreis

Felsige Landschaft mit gotischem Schloss

Los 6001

Schätzung

4.000€ (US$ 4,444)

Umkreis. Felsige Landschaft mit gotischem Schloss, im Vordergrund wohl die Verstoßung von Hagar.

Öl auf Holz. 17,6 x 25,8 cm.

Provenienz: Parke-Bernet Galleries, New York, Auktion am 10. Oktober 1940, Los 28 mit Abb., aus der Sammlung "Marlow" (als "Joachim de Patinir"; Katalogausschnitt verso montiert).

1977 bei Kunsthandel Xaver Scheidwimmer, München (als "Lucas van Gassel").

Seither deutsche Privatsammlung.

Bramer, Leonhard - Nachfolge

Gelehrter in orientalischem Kostüm im Studiolo

Los 6002

Schätzung

750€ (US$ 833)

Nachfolge. Gelehrter in orientalischem Kostüm im Studiolo.

Öl auf Holz. 31 x 23,7 cm. Wohl 18. Jh.

Provenienz: Erworben 1986 bei Ségal, Basel.

Seither in Familienbesitz.

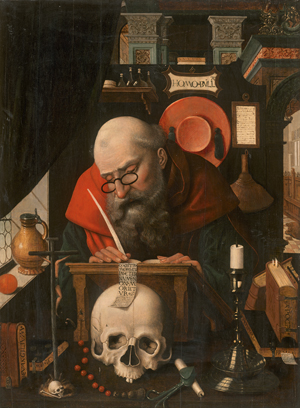

um 1550. Der hl. Hieronymus im Gehäus.

Öl auf Holz. 94 x 69,5 cm.

Das Motiv des in der Studierstube schreibenden Hieronymus läßt sich in der Kunst bereits seit dem Mittelalter nachweisen. In Nordeuropa wird die Darstellung vor allem durch Jan van Eyck und später durch Albrecht Dürers Kupferstich maßgeblich verbreitet. Spätestens bei Dürer wird die Raumdarstellung zu einem Hauptthema des Bildes. So widmet sich auch der Künstler des vorliegenden Gemäldes detailliert der Raumsituation und den zahlreichen, die Stube füllenden Details und Gegenständen. Der Heilige sitzt in einer durch eine dünne Holzwand abgetrennten Nische in Klausur. Rechts gibt ein Torbogen den Blick auf einen Flur mit einer kunstvoll geschnitzten Bank frei, und oberhalb der Trennwand sind mit wertvollem Marmor verkleidete Säulen zu erkennen. Das Innere der Kammer ist im Kontrast zur Außenwelt bewusst schlicht gehalten und mit Gegenständen ausgestattet, die Hieronymus als Kirchenvater und Übersetzer des Evangeliums ausweisen. Dabei bleibt das für die Schriften des Hieronymus theologisch prägende - und dem humanistischen Fortschrittsglauben zugleich entgegenlaufende - Thema der inneren Einkehr und der Mahnung an die Vergänglichkeit irdischen Lebens zentral. Neben der titelgebenden Schrifttafel mit dem Sinnspruch „Homo bulla”, was auf Lateinisch „der Mensch ist eine Seifenblase” bedeutet, verweisen zahlreiche Details auf die Vergänglichkeit des menschlichen Daseins: die halb abgebrannte, gelöschte Kerze, die Dochtschere und der markant vor dem Schreibpult positionierte Totenschädel. Hieronymus selbst schreibt auf einem Zettel die Worte „cogita mori et in (a)eternum non morietur”, also etwa „Gedenke des Todes und du wirst nie sterben”. Damit ist gemeint, dass derjenige, der sich zu Lebzeiten seiner Vergänglichkeit bewusst ist und sich der inneren Einkehr sowie den christlichen Idealen verschreibt, das ewige Leben erlangen kann. Die Darstellung folgt somit ganz dem frühneuzeitlichen Verständnis der Hieronymus-Ikonografie. Der Künstler zeigt zugleich in vielen Details sein künstlerisches Können, so zum Beispiel in der gekonnt wiedergegebenen Perspektive und den Spiegelungen des Raumes auf dem glänzenden Metall des Kerzenständers. Die künstlerische Ausführung und die dargestellten Gegenstände wie die markante Brille oder die Flaschen auf dem Regal lassen sich in Form und Stil einem deutschen Meister aus der Mitte des 16. Jahrhunderts zuordnen.

Provenienz: Schweizer Privatsammlung.

Koller, Zürich, Auktion 182 am 22. September 2017, Los 3019.

The Jack Daulton Collection, Los Altos, Kalifornien, USA.

um 1600. Mariä Heimsuchung.

Öl auf Holz. 42,4 x 29,3 cm.

Die Komposition des Gemäldes folgt detailliert dem Vorbild des um 1503 datierten Holzschnitts aus Albrecht Dürers Marienleben (Meder 196). Das Gemälde ist im Kontext der sogenannten Dürer-Renaissance um 1600 einzuordnen und stellt gleichzeitig durch die malerische Übersetzung der gedruckten Vorlage ein interessantes Beispiel für mediale Transferprozesse dar.

Meister der Nürnberger Madonna

Maria Magdalena mit dem Salbgefäß

Los 6005

Schätzung

18.000€ (US$ 20,000)

Maria Magdalena mit dem Salbgefäß.

Lindenholz, ungefasst. Höhe ca. 73,5 cm. Um 1505/15.

Die hier kniend mit dem Salbgefäß dargestellte und wohl einst für eine Kreuzigungsgruppe entworfene Maria Magdalena zeichnet sich durch die für ihre Rolle als "heilige Sünderin" passende, offen gestaltete und luxuriöse Kleidung aus. Ihr Ausschnitt ist ungewöhnlich tief und ihr Haar fällt unter der nur locker aufgesetzten Haube luftig um ihre Schultern, wie es sich zu Beginn des 16. Jahrhunderts ansonsten nicht geziemt hätte. Der geschlitzte Ärmel ist ein weiteres Detail, das in dieser Zeit als besonders modisch galt, aber von Sittenwächtern auch oft als dekadent empfunden wurde. Stilistisch weisen der kantig aufgereihte Faltenwurf und das locker fallende Haar auf einen süddeutschen Künstler der ersten beiden Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts hin. Die im Kontrast zu den großen, plastisch gewölbten Partien gestalteten scharfkantigen Falten und das eher rundliche Antlitz mit den leicht schräg stehenden Augen lassen nach Einschätzung des Experten Dr. Markus Hörsch die Skulptur als Werk des Schöpfers der bekannten Nürnberger Madonna im Germanischen Nationalmuseums identifizieren. - Mit einer schriftlichen Expertise von Dr. Markus Hörsch, Bamberg, vom 20. Juli 2010 (in Kopie), in welcher dieser abschließend feststellt: "Die Magdalena erweitert unsere Kenntnis von der Tätigkeit dieses bemerkenswerten Schnitzers um ein entscheidendes Werk."

Provenienz: Kunsthandel Wenzel, Bamberg 2010.

Privatsammlung Berlin.

Bildnis Ottheinrich von der Pfalz.

Öl auf Holz. 50,7 x 39,8 cm. Um 1535.

Dieses bislang unbekannte Porträt zeigt unverkennbar den Wittelsbacher Ottheinrich, Herzog von Pfalz-Neuburg (1502-1559) und seit 1556 Kurfürst von der Pfalz. Sein Äußeres ist durch mehrere gesicherte Bildnisse, beispielsweise von Barthel Beham, überliefert, die ihn zudem in vergleichbarer Aufmachung festhalten. In stattlicher Pose erscheint Ottheinrich im Dreiviertelprofil vor monochromen Grund. Sein bärtiges Haupt bedeckt ein schräg aufgesetztes, rotsamtenes Barett, das mit einer weißen Feder und einer goldenen Agraffe geziert ist, die zeigt, wie Samson oder Herkules den Löwen tötet - ein Sinnbild für die Stärke des Fürsten. An Schmuck trägt er zudem eine Goldkette mit einem reich mit Juwelen und Perlen besetzten Anhänger. Der Mantel besteht aus kostbarem Goldbrokat mit Granatapfelmuster. Darunter trägt er ein mit Goldfäden besticktes rotes Wams sowie ein feines weißes Hemd, das mit aufwendiger Gold- und Perlenstickerei verziert ist: Zwei Hände fassen ein rotes Herz, in das mit Goldfäden ein „S“ eingeschrieben ist. Dieses verweist auf seine Gemahlin Susanna von Bayern, Witwe des Markgrafen Kasimir von Brandenburg-Ansbach und Burggräfin von Nürnberg, die Ottheinrich 1529 geehelicht hatte.

Wahrscheinlich war sie es, die den vormals in Nürnberg tätigen Maler Peter Gertner als Hofmaler für Neuburg empfahl und der auch Schöpfer des vorliegenden Bildnisses ist. Zwar hat es der Künstler nicht wie viele seiner bürgerlichen Porträts signiert, doch stilistisch lässt es sich sehr gut in sein Œuvre in die Jahre um 1535 einfügen. Susanna von Bayern war bereits zuvor auf Peter Gertner aufmerksam geworden, denn dieser schuf 1527 ein Bildnisepitaph von ihr und dem im selben Jahr verstorbenen Kasimir von Brandenburg-Ansbach, eine Kopie hat sich in der Heilsbronner Klosterkirche erhalten. In Neuburg ist er als „maister Petern, hofmaler“ erstmals 1535/36 in den Hofrechnungen greifbar.

Gertner war in Nürnberg schon früh zum gefragten Porträtisten geworden, wie etwa die Bildnisse des Wolfgang Eisen von 1523 (ehemals Berlin, Gemäldegalerie) und das Bildnis von Hans Geyer (Raleigh, North Carolina Museum of Art, Inv. Nr. 52.9.138) von 1524 belegen. Beide tragen sein Monogramm PG und das sprechende Zeichen, einen Spaten. Sein anfänglicher Bildnisstil ist mit dem des zeitgleich in Nürnberg tätigen Hans Brosamer vergleichbar. Die Silhouette der Figuren bestimmt das Bildfeld großflächig. Die hart modellierten Gesichter sind merkwürdig überzeichnet und wirken blass, die Augen, deren Iris meist keine weitere Modellierung aufweist, erscheinen ausdruckslos und starr. So besitzen seine frühen Männerbildnisse einen eher dokumentarischen Charakter, eine atmosphärische Auffassung fehlt dagegen.

Doch die künstlerische Bandbreite Peter Gertners war weitaus größer, wie ein Frauenbildnis von etwa 1525 (Karlsruhe, Kunsthalle Karlsruhe, Inv. Nr. 129) mit seiner malerischen Auffassung des Inkarnats zeigt, das eine Brücke zu dem feinmalerisch modellierten Gesicht Ottheinrichs im vorliegenden Bildnis schlägt. Hier sind die Licht- und Schattenpartien sorgfältig abgestuft, die Linearität ist zugunsten des Volumens verschwunden. Den Höhepunkt der feinmalerischen Ausprägung begegnet uns jedoch in Gertners aufwendigen, auf Pergament ausgeführten und partiell in Deckfarben kolorierten Bildnissen. Diese dienten ihm als Vorstudien für die Porträtserie der Wittelsbacher, den Verwandten Ottheinrichs, aber auch für die Darstellungen des Pfalzgrafen selbst. Sie alle zeigen eine atmosphärische Lebendigkeit des Inkarnats, auf die sich der Künstler offenbar konzentrierte, denn Kopfschmuck und Kleidung sind nur mit flüchtigen Strichen angedeutet; auch die Augen behalten ihren starren Ausdruck. So dürfte Gertner diese Bildnisstudien jeweils für unterschiedliche Porträtaufträge gedient haben, die jeweils nach Bedarf abgewandelt werden konnten. Für das vorliegende Bildnis hat der Maler wahrscheinlich seine Kopfstudie Ottheinrichs (Sammlung Würth, Inv. Nr. 9326) als Vorlage genutzt, die er allerdings seitenverkehrt verwendete. Die schematische Auffassung des Körpers bleibt bestehen, die prunkvoll verzierte Kleidung geht fast ins Ornamentale über.

Im Vergleich mit anderen Bildnissen von Peter Gertner fällt auf, dass die vorliegende Tafel kein schmales Hochformat aufweist, sondern ein nahezu quadratisches Format, und dass die Hände fehlen, was untypisch ist. Dies lässt sich leicht erklären, denn die untere Bildkante ist beschnitten. Das ursprüngliche Aussehen des Gemäldes ist durch zwei recht getreue, doch sicherlich später, von fremder Hand entstandene Kopien überliefert, die Ottheinrich im erweiterten Bruststück zeigen (Heidelberg, Kurpfälzisches Museum, Inv. Nr. L. 87, Leihgabe des Bayerischen Nationalmuseums München; München, Bayerisches Nationalmuseum München, Inv. Nr. R 66). Dort hat er die Hände vor den Körper geführt und hält in seiner beringten linken Hand einen Brief.

In diesem sehr fein ausgeführten, bisher unpublizierten Gemälde zeigt sich einmal mehr die Bildniskunst des Hofmalers Peter Gertner, deren malerischen Qualitäten dabei höchstes Niveau erreichen.

Dr. Katrin Dyballa

Ein undatiertes Gutachten (ca. 1937) von Ernst Buchner, München, in Kopie vorhanden. Ernst Buchner war der Schwiegervater des Sammlers Gustav Hobraeck. Wir danken Dr. Stephan Klingen, München, für wertvolle Hinweise zur Provenienz.

Provenienz: Hugo Helbing, München, Auktion vom 3.-4. Mai 1932, Los 13 (als "Deutscher Maler des 16. Jh."), erworben durch die Galerie Wwe. Heinemann, Wiesbaden.

Sammlung Gustav Hobraeck (1867-1939), Neuwied am Rhein (dieser nachweislich ein Kunde der Galerie Wwe. Heinemann).

Seither in Familienbesitz.

Anglo-flämische Schule

1598. Bildnis eines Knaben im lachsfarbenen Wams mit Laute

Los 6007

Schätzung

18.000€ (US$ 20,000)

1598. Bildnis eines Knaben im geknöpften lachsfarbenen Wams mit Goldstickerei und weißem Batistkragen, in den Händen eine Laute.

Öl auf Leinwand. 56 x 46,5 cm. Oben links bez. und datiert "Aetatis 7. 1598".

Provenienz: Norddeutsche Privatsammlung.

Österreichisch

1577. Bildnis der Baroness Zsófia Katalin Esterházy de Galántha

Los 6008

Schätzung

2.800€ (US$ 3,111)

1577. Bildnis der Baroness Zsófia Katalin Esterházy de Galántha (geb. Illésházy de Illésháza, 1547-1599) mit breitem Spitzenkragen und Spitzenhaube.

Öl mit Goldhöhungen auf Silber. 7,2 x 5,2 cm. Verso mit gravierter Inschrift "Ill.ma Coms.ss Sofia Illeshazi Francisco Esterhaziana Com.tis Stefani Illeshazi R.H.P. soror Com.tis Nicolai Esterhazi R.H.P. mater Ao 1577".

Im Jahr 1566 heiratete Zsófia Katalin im Alter von 19 Jahren Ferenc Esterházy de Galántha (1533-1605), dem Begründer der bedeutenden ungarischen Dynastie. Gemeinsam hatten sie in der Folge 13 Kinder, von denen 10 das Erwachsenenalter erreichten. Zsófia Katalin starb 1599 in Galanta, einem der Esterházy Schlösser, wo sich auch ein in Öl ausgeführtes ganzfiguriges Portrait der Baronin befindet. Der Schöpfer dieser Miniatur dürfte sich bei der Ausführung des Porträtkopfes an dem Ölgemälde orientiert haben.

Pourbus II., Franz - Schule

Bildnis Henri IV., König von Frankreich und Navarra

Los 6009

Schätzung

800€ (US$ 889)

Schule. Bildnis Henri IV, König von Frankreich und Navarra.

Öl auf Holz. 5 x 3,6 cm (im Oval). Um 1610.

Die Miniatur zeigt den König, wie ihn Franz Pourbus II in der Zeit um 1610 in Gemälden darstellte: Brustbildnis nach links mit Schnurr- und Kinnbart, dazu das schwarze Wams mit der weißen Halskrause und dem blauen Band zum Orden vom Heiligen Geist.

Emilianisch

2. Hälfte 17. Jh. Die Heimkehr des Tobias

Los 6010

Schätzung

4.000€ (US$ 4,444)

2. Hälfte 17. Jh. Die Heimkehr des Tobias.

Öl auf Leinwand, doubliert. 96 x 135 cm.

Nah an den Bildrand gerückt und in delikatem Sfumato modelliert erscheinen die vier Protagonisten der Tobias-Geschichte in halber Figur: Der junge Tobias und der Engel sind von ihrer Reise mit dem Fisch zurückgekehrt, dessen Galle die Blindheit von Tobias' Vater heilen soll. Rechts erscheinen der Vater mit über der Brust gefalteten Händen und dessen Frau. Links ist der Erzengel Raphael dabei, dem Fisch die Innereien zu entnehmen, während lediglich Tobias den Blick zu dem Betrachter wendet. Der Künstler dürfte dem Kreis der Tenebrosi verbunden sein, die besonders ihren religiösen Kompositionen ausgehend von Caravaggio durch die gekonnte Lichtregie etwas Mystisches verleihen.

Kopf eines Engels.

Öl auf Papier, auf Leinwand kaschiert. 31 x 26 cm. Um 1616.

Roberto Longhi war der Erste, der die Bedeutung der Ölskizze im Werk Giulio Procaccinis herausstellte. In seinem grundlegenden Aufsatz "L'inizio dell'abbozzo autonomo" (in: Paragone 195, 1966) geht er auf Procaccinis Ölstudien als eigenständige Kunstwerke ein. Bei unserer Studie eines Engelkopfes handelt es sich jedoch um eine der viel seltener vorkommenden, vorbereitenden Studien, die im Hinblick auf ein Gemälde entstanden sind. Hugh Brigstocke erkennt in dem vorliegenden Werk eine Vorstudie zu dem Kopf des links von Maria stehenden Engels im Altarbild "Madonna mit Kind und Heiligen" in S. Afra in Brescia (mdl. gegenüber dem Vorbesitzer), das um 1616 entstanden ist. Dieser zweifellos nach einem Modell entstandene Engelskopf zeigt stilistisch deutlich den Einfluss von Correggio und Leonardo, denen Procaccini künstlerisch verpflichtet war. Der kräftige Pinselduktus im Bereich der Locken, das volle, rötliche Haar und das cherubenhafte Gesicht mit den rötlichen Wangen sind charakteristisch für Procaccini. Derartige Engelsköpfe kommen in vielen Altarbildern des Künstlers vor, etwa in der Vision der hl. Teresa in Santa Maria della Grazia in Pavia, der Mystischen Vermählung der hl. Katharina in der Pinacoteca di Brera in Mailand oder etwa in der Hl. Familie im Kunsthistorischen Museum in Wien.

Rottenhammer, Johann

Schule. Eva am Baum der Erkenntnis

Los 6012

Schätzung

4.500€ (US$ 5,000)

Schule. Eva am Baum der Erkenntnis.

Öl auf Kupfer. 29 x 17 cm. Um 1600.

Spranger, Bartholomäus - Nachfolge

Das Urteil des Midas

Los 6013

Schätzung

1.200€ (US$ 1,333)

Nachfolge. Das Urteil des Midas.

Öl auf Leinwand, doubliert. 60 x 98 cm. Verso auf der Leinwand eine alte Galerienummer "F.C. 109". Wohl 17. Jh.

Poel, Egbert Lievensz. van der

Brennender Bauernhof bei Nacht

Los 6014

Schätzung

1.200€ (US$ 1,333)

Brennender Bauernhof bei Nacht.

Öl auf Holz, an vier Seiten abgefast. 16,9 x 20,6 cm. Verso mit alten Etiketten "Incendie par Van Depool / petit tableau sur bois" und "Hochzeitsgeschenk von / Clemens Frhr. von Bechtolsheim / 27. April 1908".

Über die ersten drei Jahrzehnte des Sohnes eines Goldschmieds aus Delft ist nichts bekannt, nicht einmal der Name seines Lehrers. Das erste Dokument, das Aufschluss über sein Leben gibt, ist seine Registrierung bei der Lukasgilde in Delft am 17. Oktober 1650; dort ist er als Landschaftsmaler aufgeführt. Er lebte mit seiner Familie zum Zeitpunkt der großen Pulverexplosion am 12. Oktober 1654 in der Doelenstraat in Delft. Nach der Explosion des Pulvermagazins übersiedelte er nach Rotterdam. In mehreren Gemälden hat er den „Delfter Donnerschlag“ und die darauf folgende Verwüstung der Stadt festgehalten, die bekannteste Version befindet sich in der National Gallery in London. Zahlreiche seiner Gemälde zeigen ein brennendes Dorf in der Nacht, häufig mit plündernden und marodierenden Soldaten.

Süddeutsch

um 1600. Das jüngste Gericht, Kreuzigung,

Los 6015

Schätzung

12.000€ (US$ 13,333)

um 1600. Die Kreuzigung, verso: Das jüngste Gericht.

Öl auf Kupfer, oben halbrund. 135 x 108 cm.

Das doppelseitig bemalte Gemälde ist in Öl auf Kupfer ausgeführt, einer Technik, die sich insbesondere bei Künstlern am Münchner und Prager Hof um 1600 großer Beliebtheit erfreute. Allein die phänomenale Größe der Kupfertafel erhebt das Werk schon in den Rang eines Kunstkammerstücks. Während die Kreuzigung an Bilderfindungen von Künstlern am Hof Rudolf II. anschließt, geht die Darstellung des "Jüngsten Gerichts" auf ein Gemälde des Hofmalers Christoph Schwarz zurück, dessen Komposition durch einen Stich Johann Sadelers außerordentlich weite Verbreitung gefunden hat. Das Original von Christoph Schwarz entstand im Auftrag der Herzogin Renata, der Gemahlin von Wilhelm V. von Bayern, die das Werk für ihre Privaträume bestimmt hatte. Die ambitionierte Komposition mit großem Figurenrepertoire und mitreissender Dynamik inspirierte zahlreiche Künstler zu eigenen Fassungen (s. Heinrich Geissler: Christoph Schwarz, Diss. Freiburg/Br. 1960, S. 223-226). Die überaus qualitätvolle Ausführung unseres Werkes sowie das subtile Kolorit mit den changierenden Farben sprechen für einen namhaften süddeutschen Künstler aus dem direkten Umfeld von Christoph Schwarz, möglicherweise sogar von seiner eigenen Hand.

Provenienz: Kunsthandel Max Garber, Steyr.

Dort erworben vom jetzigen Besitzer im Jahr 2000.

Privatsammlung Österreich.

Die Anbetung der Könige.

Öl auf Leinwand. 116 x 86 cm. Unten links signiert und datiert "S. Hoffmann pinxit 1640", verso auf dem Keilrahmen ein altes Etikett in Feder bez. "236 / S. Hoffmann 1640 / bezeichnet".

Samuel Hoffmann wurde in Sax im sanktgallischen Rheintal geboren und erhielt seine künstlerische Ausbildung - nach Angaben von Joachim von Sandrart - bei Gotthard Ringgli, einem der führenden Maler Zürichs seiner Zeit. Bereits in jungen Jahren zog es ihn in die aufstrebenden Kunstzentren Antwerpen und Amsterdam, die zu den dynamischsten Orten barocker Malerei zählten. Ein direkter Kontakt zu Peter Paul Rubens, wie gelegentlich vermutet, bleibt ungesichert. Wahrscheinlicher ist, dass Hoffmann in Amsterdam in verschiedenen Werkstätten tätig war, bevor er um 1617/18 als freier Künstler arbeitete - ohne sich allerdings der Lukasgilde anzuschließen. Werke aus dieser frühen Schaffensphase sind nicht überliefert.

In den 1620er Jahren fand Hoffmann in Zürich als Porträtmaler große Anerkennung. Seine Bildnisse bestechen durch fein nuancierte Farbgebung, gezielte Lichtsetzung und eine bemerkenswerte psychologische Präsenz. Besonders im reformierten Milieu, wo religiöse Kunst kaum gefragt war, stießen seine weltlichen Darstellungen auf breite Zustimmung. Sein Kundenkreis umfasste nicht nur das gebildete Zürcher Bürgertum, sondern auch Adlige und katholische Auftraggeber - darunter etwa die Franziskanermönche im aargauischen Baden, für die er das Gemälde Der Zinsgroschen schuf (heute im Kunsthaus Zürich).

Neben seinen Porträts widmete sich Hoffmann auch dem Stillleben - insbesondere großformatigen Küchenstücken, die als wegweisend für die Entwicklung dieser Gattung in der Schweiz gelten. In diesen Arbeiten verschmelzen niederländischer Einfluss, barocke Fülle und die sachliche Klarheit protestantischer Bildauffassung zu einer ausdrucksstarken Einheit, die Hoffmann mit technischer Präzision umzusetzen wusste.

Sein Wirkungskreis ging weit über Zürich hinaus: Aufträge führten ihn nach Breisach, Mailand und Baden-Baden. Zwischen 1640-41 erhielt er von Pietro Dolce, dem venezianischen Gesandten in Zürich, Aufträge - in diese Zeit datiert auch vorliegendes Werk. Ab 1643 war er in Basel tätig und pflegte enge Beziehungen zu den Markgrafen von Baden. 1644 ließ er sich in Frankfurt am Main nieder, wo er 1649 verstarb.

Hoffmann gilt als herausragender Porträtist der deutschsprachigen Schweiz des 17. Jahrhunderts. Durch seine Prägung in Amsterdam wurde er zu einem bedeutenden Vermittler zwischen der niederländischen und der süddeutschen Malerei. Besonders in seinen sorgfältig aufgebauten Stillleben - inspiriert von Künstlern wie Frans Snyders - zeigt sich seine stilistische Nähe zur flämischen Kunst. Mit seinen Küchen- und Jagdszenen, die in der Schweizer Kunstlandschaft damals neuartig waren, verband er meisterhaft seine beiden zentralen Themenbereiche: das Porträt und das Stillleben. Für seine wenigen Historienbilder dienten Rubens und Jacob Jordaens als stilistische Bezugspunkte.

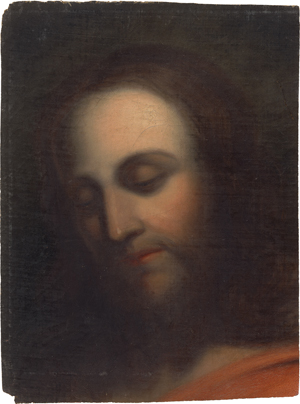

17. Jh. Das Haupt Christi.

Öl auf loser Leinwand. 42,2 x 31,5 cm.

Diana und Aktäon.

Öl auf Leinwand, doubliert. 59 x 82 cm. Unten links signiert "JH [ligiert] Schönfeld Fecit". Um 1662/63.

Das Gemälde schließt an die von Schönfeld zu Beginn der 1660er Jahre gemalten "arkadischen Szenen" an, wobei vorliegende Arbeit in der weichen, tonalen Wirkung noch über sie hinausgeht (vgl. Herbert Pée in: Ausst. Kat. Johann Heinrich Schönfeld, Ulm 1967, Nrn. 68-70 mit Abb. 70-72). Bei den Frauengestalten orientiert sich der Künstler eher an seinen eigenen, in den Gemälden der italienischen Zeit entwickelten Typus. Eine zweite, nahezu identische Fassung mit geringen Abweichungen in der Foliage wurde in unserem Hause versteigert (Bassenge Berlin, Auktion 84: Kunst in Augsburg von 1500-1800, 3. Dezember 2004, Los 5627).

Provenienz: Privatsammlung München (bis 1957).

Sammlung Luitpold Dussler, München.

Privatsammlung Süddeutschland.

Ausstellung: Ausst. Kat. Johann Heinrich Schönfeld - Bilder Zeichnungen, Graphik, Museum der Stadt Ulm 1967, Nr. 71.

Literatur: Hermann Voss: Johann Heinrich Schönfeld, ein schwäbischer Maler des 17. Jahrhunderts, Biberach 1964, S. 33 (als "Schönfeld").

Bruno Bushart: "Die Johann Heinrich Schönfeld-Ausstellung in Ulm", in: Kunstchronik 20, 1967, S. 372 (ohne Angabe von Gründen abgeschrieben).

Herbert Pée: Johann Heinrich Schönfeld. Die Gemälde, Berlin 1971, S. 161, Nr. 97, Abb. 110 (von "Schönfeld, vielleicht unter Mitwirkung eines Gehilfen um 1662/63").

Niederländisch

17. Jh. Circe verwandelt die Gefährten des Odysseus in Tiere

Los 6019

Schätzung

2.500€ (US$ 2,778)

17. Jh. Circe verwandelt die Gefährten des Odysseus in Tiere.

Öl auf Leinwand, doubliert. 66,5 x 70 cm. Unten rechts monogrammiert "MC".

um 1730/40. Ideale Rheinlandschaft im Abendrot.

Öl auf Leinwand, doubliert. 96,5 x 122 cm.

Niederländisch

1653. Die Bekehrung des hl. Hubertus im Wald

Los 6021

Schätzung

7.500€ (US$ 8,333)

1653. Die Bekehrung des hl. Hubertus im Wald.

Öl auf Holz. 59 x 74,5 cm. Verso oben links in der Ecke monogrammiert und datiert "S.N. 1653" (unter UV-Licht sichtbar).

Der Legende nach begegnete der heilige Hubertus während der Jagd einem prächtigen Hirsch. Als er versuchte, das Tier zu töten, erschien ein Kreuz zwischen dessen Geweih. In diesem Moment bekehrte er sich zum christlichen Glauben. Diese Geschichte ist identisch mit der Bekehrungslegende des heiligen Eustachius; ein Verweis auf diesen ist die römische Uniform, denn Eustachius war unter Kaiser Trajan Heermeister einer römischen Legion gewesen. Eustachius war ursprünglich der ältere Jagdheilige, doch ab dem 15. Jahrhundert wurde die Hirschlegende zunehmend Hubertus zugeschrieben, der heute als bekannterer Schutzpatron der Jäger gilt.

Der heilige Hubertus lebte in Lüttich in den Niederlanden, und seine Bekehrung wurde besonders häufig von flämischen Malern dargestellt - oft als Vorwand für die Ausarbeitung einer prachtvollen Landschaft, wie sie beispielsweise auch von Jan Bruegel d. Ä. oder Roelant Savery zu dieser Thematik überliefert ist.

Der ruhige Moment der Offenbarung kontrastiert mit der typischen Dynamik der Jagdmalerei und betont die spirituelle Dimension der Szene. Die Hunde verweisen auch auf Hubertus’ Rolle als Schutzpatron der Jäger und Hunde. Die sehr qualitätvolle und realistische Darstellung der Tiere könnte auf einen Maler mit zoologischem Interesse hindeuten. Auch der Hund im Vordergrund rechts ist keinesfalls zu groß geraten - es handelt sich hierbei um einen sogenannten Bärenhund, der in der Tat eine beträchtliche Körpergröße aufweist.

Niederländisch

17. Jh. Kerkerszene: Mann hinter einem Gitterfenster

Los 6022

Schätzung

1.200€ (US$ 1,333)

17. Jh. Kerkerszene: Mann hinter einem Gitterfenster.

Öl auf Leinwand (lose, ohne Keilrahmen). 20,5 x 31,5 cm.

Champaigne, Philippe de

Umkreis. Moses mit den Gesetzestafeln

Los 6023

Schätzung

5.000€ (US$ 5,556)

Umkreis. Moses mit den Gesetzestafeln.

Öl auf Leinwand, doubliert. 95 x 78 cm. Um 1648.

Schule. Junge Frau mit Wasserkrug.

Öl auf Holz. 21,5 x 19,8 cm. Verso mit einem roten Lacksiegel mit dem Initial "H".

Niederländisch

um 1630. Fröhliche Gesellschaft im Freien

Los 6025

Schätzung

1.200€ (US$ 1,333)

um 1630. Fröhliche Gesellschaft im Freien.

Öl auf Holz. 15,5 x 31,1 cm.

17. Jh. Winterliches Eisvergnügen vor einem Stadttor.

Öl auf Holz. 33 x 41,5 cm. Unten rechts von fremder Hand bezeichnet "K. Molenaer", verso montiert ein handschriftliches Gutachten von Heinrich Zimmermann, Berlin, vom 1. Februar 1950.

Fromantiou, Hendrik de

Jagdstillleben mit Rebhuhn und Singvögeln

Los 6027

Schätzung

12.000€ (US$ 13,333)

Jagdstillleben mit Rebhuhn und Singvögeln.

Öl auf Leinwand, alt doubliert. 51,5 x 44,5 cm. Verso auf der Leinwand in einer Schrift des 20. Jh. bez. "Weeninx", mit geprägter Inschrift im Holz des Spannrahmens "F Leeatham Liner".

In einer gemalten steinernen Wandnische erblickt man mehrere Vögel, die bei der Jagd erlegt wurden, darunter drei kleinere Singvögel und ein Rebhuhn, das mit einem Fuß an einer Schnur aufgehängt ist. Die Flügel des Rebhuhns sind zur Seite ausgebreitet und geben den Blick auf das raffiniert gemalte Gefieder frei, das die Kunstfertigkeit des Künstlers in der Wiedergabe unterschiedlicher Stofflichkeiten erkennen lässt. An der Rückwand der Nische hängen Jagdflöten, wie sie üblicherweise für die Vogeljagd verwendet wurden.

Der in Maastricht geborene Maler Hendrik de Fromantiou gehörte zu den bedeutenden Künstlerpersönlichkeiten, die am Hofe des Großen Kurfürsten tätig waren. Seit 1670 als Stilllebenmaler in Berlin tätig, arbeitete er für den Kurfürsten zudem als Kunstagent, Sachverständiger, Restaurator und hatte seit 1687 die Aufsicht über die kurfürstliche Gemäldesammlung. Als Stilllebenmaler schuf er für den Kurfürsten vor allem Tierdarstellungen und Stillleben mit Früchten und Blumen. Ein vergleichbares Jagdstillleben des Künstlers mit den gleichen Requisiten und der gleichen Raumdisposition befindet sich in der Gemäldesammlung der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg.

Pferdemarkt vor einem Dorf.

Öl auf Holz. 37,1 x 55,9 cm. Unten rechts auf dem Baumstamm monogrammiert "W.", unten links ein kleines Nummernetikett alt bez. "4.".

Das Gemälde ist unter der Nummer 213862 registriert in der Datenbank des RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Für eine Variante des Motivs vgl. Walther Bernt: Die Niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts, Bd. 3, München 1948, Nr. 1024.

Provenienz: Privatsammlung Wien.

Im Kinsky, Wien, Auktion am 21. April 2010, Los 50.

Privatsammlung Norddeutschland.

Soldatenlager mit Marketenderin.

Öl auf Leinwand, doubliert. 42 x 55 cm. Um 1700.

Die Zuschreibung an August Querfurt stammt von Dr. Gode Krämer, Augsburg (mdl. gegenüber dem Vorbesitzer).

Provenienz: Privatsammlung Augsburg.

Bassenge, Berlin, Auktion 99 am 31. Mai 2012, Los 6070.

Privatsammlung Norddeutschland.

[*]: Regelbesteuert gemäß Auktionsbedingungen. [^]: Ausgleich von Einfuhr-Umsatzsteuer.

* Alle Angaben inkl. 25% Regelaufgeld ohne MwSt. und ohne Gewähr – Irrtum vorbehalten.

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2024 Galerie Gerda Bassenge

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2022 Galerie Gerda Bassenge