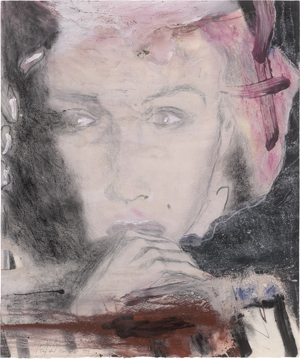

"Tag und Nacht"

Mischtechnik (Gouache, Pigmente, Kreiden) auf Velin. 1994.

55 x 46 cm.

Unten links mit Bleistift signiert "Sarah Schumann", datiert und betitelt.

Eine mutige, starke, kämpferische Künstlerin - so bezeichnete Schumann akzentuiert und treffsicher sich selber (vgl. textezurkunst.de, Zugriff 16.09.2025). Ein Schwerpunkt in ihrem Werk ist das Bild der Frau, des weiblichen Mythos, und als prominente Protagonistin der um 1970 entstandenen Neuen Frauenbewegung war ihr Einfluss auf die gesellschaftliche Wahrnehmung von Feminismus in der Kunst immens. Seit 1968 lebte Sarah Schumann in Berlin mit Silvia Bovenschen zusammen. Sie portraitierte Bovenschen mehrfach, und Bovenschen verfasste ihrerseits im Laufe der Jahre mehrere Texte über Schumann; so fand sie "etwas Explosives, Wildes, ja Elementares in ihrem Verhalten (...), spürbar in 'dieser Äußerung, in jener Reaktion - und in nahezu allen ihrer Bilder'" (Silvia Bovenschen, Sarahs Gesetz, Frankfurt/M. 2015, S. 31, zit. nach textezurkunst.de, Zugriff 16.09.2025). Arbeiten der Künstlerin sind in der Berlinischen Galerie, dem Museum Morsbroich Leverkusen sowie im Museum of Modern Art in New York vertreten.

Provenienz: Privatbesitz Norddeutschland

Lehmpfuhl, Christopher

Winterlandschaft mit roter Figur

Los 7271

Schätzung

6.000€ (US$ 6,667)

Winterlandschaft mit roter Figur

Öl auf Leinwand. 2005.

80 x 100 cm.

Unten rechts (in die feuchte Farbe geritzt) monogrammiert "CL" und datiert, verso mit Faserstift in Schwarz nochmals monogrammiert "CL/M" und mit der Werknummer "5733".

Die Schneemassen modelliert Lehmpfuhl - meist mit den Fingern - mit den typischerweise, üppig aufgetragenen Farbschichten ebenso reliefhaft wie die Äste in Mittel- und Vordergrund, so dass sich ein ganz eigenes, bildimmanentes Spiel von Licht und Schatten ergibt. Die kleine rote Figur in der horizontalen Bildmitte platziert der Künstler wie beiläufig ganz am rechten äußeren Rand. Dadurch erscheint sie weniger als Teil der wogenden Komposition, sondern vielmehr als diese betrachtend.

Provenienz: Privatbesitz Berlin

"Schloss Güstrow"

Öl auf Leinwand. 2005.

80 x 80 cm.

Unten mittig rechts (in die feuchte Farbe geritzt) monogrammiert "CL" und datiert, verso mit Faserstift in Schwarz nochmals monogrammiert "CL/E", datiert, betitelt und mit der Werknummer "5140" sowie bezeichnet "11" und "18".

Dass Lehmpfuhl ausschließlich im Freien arbeitet, in der Natur oder direkt vor dem Motiv, spiegelt sich in der expressiven Lichtführung und einer Bewegtheit wider, die vom Spiel der Elemente zeugt und den Wechsel von Wind, Sonne und Wolken im Bild sichtbar werden lässt. So gewinnt die Fassade des Schlosses Güstrow eine ganz dem durchs Bild wandernden Menschen entsprechende Lebendigkeit.

Provenienz: Privatbesitz Berlin

Wintersonne (Engadin)

Öl auf Leinwand. 2016.

160 x 180 cm.

Verso mit Faserstift in Schwarz monogrammiert "CL/M" sowie mit der Werknummer "7253".

Mit Händen und Fingern modelliert Lehmpfuhl die pastosen, ineinanderwogenden Farbmassen. Ist bei all dieser Bewegtheit das Motiv in der Fernsicht sofort erkennbar, so lösen sich in der Nähe die Bildgegenstände auf und werden zu fast gestisch aufgetragener, wild bewegter Farbmaterie von expressiver, abstrakter Anmutung. Das Werk von Christopher Lehmpfuhl lässt sich in der Tradition der deutschen Impressionisten Max Liebermann, Max Slevogt und Lesser Ury verstehen. Farbe und Licht spielen eine große Rolle in seinem Schaffen, das hauptsächlich Landschaften sowie Stadtbilder umfasst. Wie sein Lehrer Klaus Fußmann bevorzugt Lehmpfuhl das Arbeiten im Freien, das ihn mit allen Sinnen den Naturgewalten aussetzt. Die Arbeit ist online verzeichnet und abgebildet unter christopherlehmpfuhl.de/beispiel-seite/winter (Zugriff 11.07.2025).

Provenienz: Privatbesitz Berlin

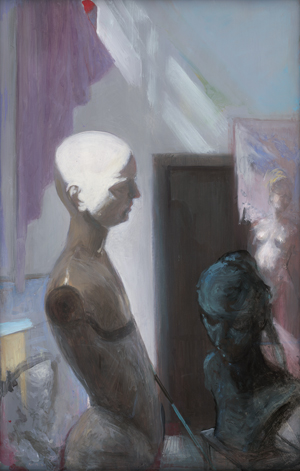

"Mittags Atelier"

Mischtechnik auf Hartfaser. 2013/16.

56 x 35 cm.

Unten links (in die Farbe geritzt) mit dem Künstlersignet "AW" und datiert, verso mit Bleistift signiert "AWachter", datiert und betitelt.

In der traumartig beleuchteten Atmosphäre des Atelierraums vermischen sich Realität und Imagination: Schaufensterpuppe und Bronzebüste stehen in inniger Korrespondenz zueinander, im Hintergrund blickt ein weibliches Aktmodell aus einem hohen Spiegel. Der kleine rote Farbreflex im Oberrand lenkt den Blick auf den einfallenden Lichtstrahl. Wachter gilt als Vertreter der mittleren, figur-zentrierten Generation der Leipziger Schule. Von 1974 bis 1980 studierte er Malerei an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, u.a. bei Arno Rink und Volker Stelzmann. Inspiriert von der italienischen Renaissance und dem Manierismus, zeigt sich seine Lichtregie mitunter von Caravaggios Strategie des Chiaroscuro beeinflusst. Auch hier erhellt Wachter einzelne Teile des zeitgenössischen Settings aus punktuellen Lichtquellen. Diese polarisierte Lichtgestaltung und die Inszenierung von Gegensätzen sind typische Elemente im Schaffen des Künstlers. Häufig erstreckt sich der Malprozess Wachters über eine längere Zeit. Dies zeigt sich hier an der zweifachen Datierung.

Provenienz: Privatbesitz Sachsen

"Weak end" (weak end 4)

Öl auf Leinwand. 2002.

70 x 120 cm.

Verso mit Faserstift in Schwarz signiert "Christine Weber", datiert und betitelt sowie mit den Maßangaben.

Filmsequenzen manipuliert die Künstlerin am Computer, arrangiert sie um und setzt ihre mysteriösen Figuren, Leichen, Kämpfende oder Flüchtende, in eine sommerlich-helle Landschaft. Wie in einem film-still erscheinen die Gestalten erstarrt inmitten ihrer Bewegung am Rande oder auf der Landstraße. Flächig aufgetragene, leuchtende Farben verleihen der "Weak end"-Serie eine zunächst heitere Stimmung, die bei näherer Betrachtung der leicht stilisierten Figuren kippt. Partien der Leinwand bleiben weiß und verdeutlichen das Prozessuale der Entstehung. "Christine Webers Bilder zeichnet eine fröhliche Gefasstheit, eine Friedhofsheiterkeit aus; gepaart mit jenem Voyeurismus, der Anklänge an die Berichterstattung bei Unfällen oder Kriegen zulässt, und nicht zuletzt der daraus resultierenden sublimen Erotik des entkleidenden Blicks." (Lokiev Stoof, abelneuekunst.de, Zugriff 15.09.2025). Als Vorlage ihrer Serie dient Weber Jean-Luc Godards Film "Weekend" aus dem Jahr 1967.

Provenienz: Privatbesitz Nordrhein-Westfalen

Literatur: Axel Hinrich Murken, Phantastische Welten. Vom Surrealismus zum Neosymbolismus, Ausst.-Kat. Kunsthalle Jesuitenkirche, Aschaffenburg u.a. 2009, S. 122, Nr. 1, Abb. S. 68

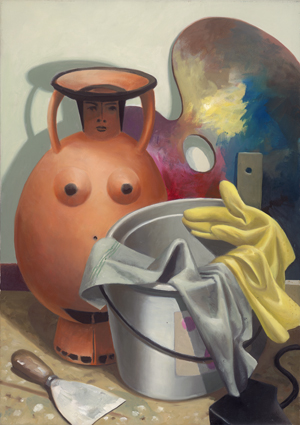

Work in Progress

Öl und Acryl auf Leinwand. 1989.

70 x 50 cm.

Verso mit Faserstift in Schwarz signiert "G. C. Wirnharter" und datiert.

Das Handwerkszeug eines Künstlers: Spachtel, Palette, Handschuhe, Eimer und Lappen, daneben eine von Wirnharters eigenen Keramiken, eine Skulptur aus der Serie "100 Frauenvasen". In leuchtender Farbigkeit und fotorealistischer Auffassung setzt der Künstler die Atelierszene mit effektvollem Schattenwurf und überzeugender Räumlichkeit um. Ein immenses technisches Geschick kennzeichnet die Momentaufnahme, deren Nahsicht sich der Betrachter kaum entziehen kann. "Ein Thema, das in allen Schaffensphasen des Künstlers einen großen Raum einnimmt, ist die Darstellung seines Ateliers. Arbeitsutensilien, Bilder und Skizzen, Bücher und Kunstkataloge, Objekte für Stilleben und schließlich das Aktmodell werden hier in Szene gesetzt." (mos.bezirk-schwaben.de, Zugriff 25.09.2025).

Provenienz: Privatbesitz Sachsen

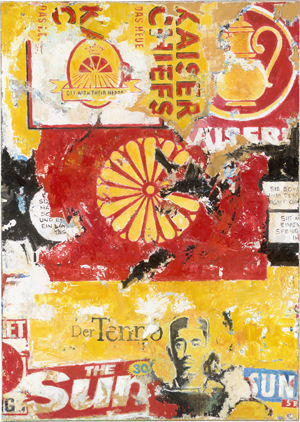

"Mauer II, Element+4" (Tenno)

Öl auf Leinwand. 2008.

140 x 100 cm.

Verso mit Faserschreiber in Schwarz signiert "JENS LORENZEN", datiert, betitelt, mit den Maß- und Materialangaben sowie mit Pinsel in Braun mit dem Künstlersignet "JL" und nochmals datiert.

Frühe Arbeit Lorenzens aus seiner "Mauer"-Serie. Leuchtendes Rot und Gelb mit schwarzen Kontrasten, zentral darin die stilisierte Chrysanthemenblüte Jirogiku, das Nationalsymbol Japans, das auch mit dem Kaiserhaus und dem Tenno in Verbindung gebracht wird. Darum gruppiert Lorenzen ein Portrait des Kaisers ebenso wie Versatzstücke aus Reklame und Alltag. Im Mittelpunkt des Schaffens von Jens Lorenzen steht "The Wall", eine potentiell endlos angelegte Erzählung aus Bildern. Im Jahr 2008 fand seine erste Ausstellung zum Thema "Die Mauer" in der Axel-Springer-Passage, Berlin, statt; inzwischen entstanden vier "Mauer"-Serien in unterschiedlichen Bildformaten. Oft sind es alte Plakate, Reklame- oder Werbetafeln, die Lorenzen inspirieren. Die frühe Serie "Mauer II", in der sich japanische Kampfkunst-Motive in variierenden assoziativen Verknüpfungen finden, begann der Künstler nach seinem Besuch einer Samurai-Ausstellung im Schloss Gottorf, Schleswig. Die Arbeit ist abgebildet in Lorenzens Online-Verzeichnis mauer-art.com, Zugriff 11.09.2025.

Provenienz: Privatbesitz Bayern

Ohne Titel

Pinsel in Schwarz und Deckweiß auf Velin. 2004.

29,5 x 20,8 cm.

Unten mittig mit Faserstift in Schwarz-Violett signiert "Abakanowicz" und datiert.

Mit gestischer Dynamik gestaltete Komposition, entstanden vermutlich im Zusammenhang mit der monumentalen Bronzeplastik "Handlike Tree" (2003/04, Skulpturenpark Schloss Gottorf). Die polnische Bildhauerin, Textil- und Objektkünstlerin Abakanowicz, Pionierin der faserbasierten Skulptur und Installation, schuf seit den 1960er Jahren bedeutende großformatige Wandtextilien bzw. Textilskulpturen aus Sisal und Wolle ("Abakans") und ab den 1970er Jahren die kopflosen und fragmentierten menschlichen Formen, für die sie besondere Bekanntheit erlangte. Eine umfassende Ausstellung ihrer Skulpturen fand 2004 im Schloss Gottorf statt.

Provenienz: Privatbesitz Österreich

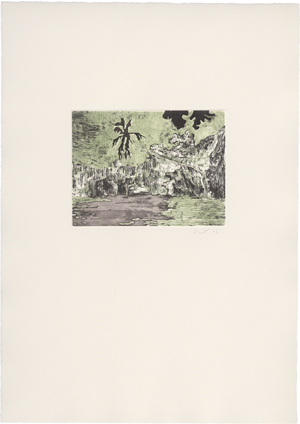

Black Palms

4 (von 6) Farbradierungen auf Velin. 2004.

Je ca. 53,5 x 38 cm.

Alle signiert "Doig" und datiert.

Griffelkunst 313 A1, 3, 4 und 5.

Herausgegeben von der Griffelkunst-Vereinigung, Hamburg. Aus der Folge hier vorhanden die Motive "Pelican", "Figure by a River", "Black Palm" und "Fisherman". Die Radierungen entstanden in Zusammenarbeit mit dem Drucker Fritze Margull, der dafür nach Port of Spain auf der Insel Trinidad kam, wo Doig sich niedergelassen und ein Atelier eingerichtet hat. Zu den Motiven sagt der Künstler, sie stammten größtenteils von Postkarten aus Indien, erworben in einem Londoner Trödelladen. Die alten, meist anonymen Fotokarten ohne Ortsangaben schienen ihm exotisch und gleichzeitig traurig und erinnerten ihn an bestimmte Aspekte von Trinidad. Kräftige und prachtvolle, farblich sehr schön abgestimmte Drucke mit sehr breitem Rand, teils mit dem Schöpfrand.

Tree 10

Farbserigraphie auf Velin. 2022.

94 x 95 cm (Rahmenausschnitt).

Signiert "Alex Katz". Auflage 60 num. Ex.

Nicht mehr bei Schröder/Markhof.

Immer wieder setzt sich Katz auch mit landschaftlichen Motiven auseinander. Hier jedoch scheint er den Baum wie ein Individuum, einen Protagonisten zu behandeln. Er beschränkt sich auf kühles Blau, Weiß und Schwarz, um die winterliche Kälte und Kargheit der Szenerie zu verdeutlichen. Die Zwischenräume im Geäst der Krone erscheinen durch die reduzierte, kantige Gestaltung des Baumes in kristalliner Klarheit und fordern den Blick des Betrachters zum Verweilen auf. Herausgegeben von der Frank Fluegel Gallery, Nürnberg und Kitzbühel 2022. "Es ist ein 10-facher Siebdruck, bei dem transparente Farben verwendet werden, um Dichte aufzubauen und weiche Übergänge in den Werten zu schaffen, um die Tiefe und die malerische Qualität des Originalbildes einzufangen. Transparente Blautöne bilden den azurblauen Himmel im Kontrast zu der strengen Form des Baumes und seinen Ästen, die in monochromen Tönen gehalten sind." (frankfluegel.com, Zugriff 15.09.2025). Prachtvoller, farbintensiver Druck der großformatigen Komposition.

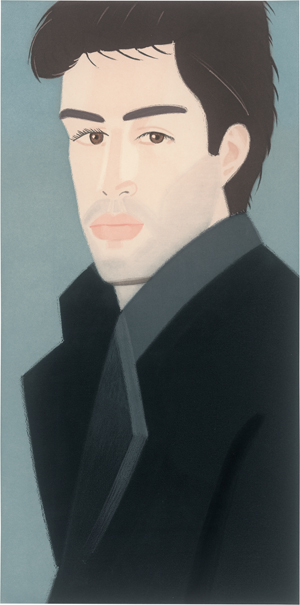

Blue Coat (Vincent)

Farbaquatinta auf Velin. 1993.

60,6 x 30,2 cm (93,5 x 60,5 cm).

Signiert "Alex Katz" und bezeichnet "A(rtist's) P.(roof)". Auflage 12 num. Ex.

Schröder/Markhof 280.

Eines von zwölf Künstlerexemplaren, neben der regulären Auflage von 30 Exemplaren. Charakteristisch für die Werke Katz' ist die momenthafte Wahrnehmung des Menschen, weshalb seine Arbeiten oft wie gemalte, klar und großflächig ausformulierte Schnappschüsse wirken. Der Künstler profilierte sich seit den 1950er Jahren mit gegenständlichen, leuchtend farbigen, flächig aufgefassten Darstellungen, reduzierten, fast schablonenhaften Bildnissen, die stilistisch die Pop Art vorwegnehmen. Druck Simmelink-Sukimoto Editions, Los Angeles, herausgegeben von Simmelink-Editions, Los Angeles. Prachtvoller Druck mit dem vollen Rand.

"Regal - Drei Windmühlen"

Acryl auf Holz. 2020/21.

40 x 50 cm.

Verso mit Faserschreiber in Schwarz signiert "Titus Schade", datiert und betitelt, verso auf Klebeetikett der Galerie Eigen+Art typographisch bezeichnet und mit der Werknr. "TS/21/009".

Menschenleer, in surrealer, mystisch wirkender Düsternis zeigt sich die präzise gearbeitete, minimalistische Komposition. Horizontal teilt Schade das Bild in zwei Ebenen, jede wie ein Regalfach kirschholzfarben umrahmt und von schachtelartiger Räumlichkeit, die das Kulissenhafte, Künstliche der Komposition unterstreicht. Das Element der Windmühle, das seit zehn Jahren immer wieder in seinen Gemälden auftaucht, findet sich in dreifacher Reihung als geometrische Form auch hier, und steht wie auch die Motive der stilisierten Bäume und der Burg, für eine zeitlose Allgemeingültigkeit der Bildsprache. "Die Malerei ist sowohl eine geistige als auch eine handwerkliche Tätigkeit. (...) Ähnlich wie ein Modellbauer, der im Keller oder auf dem Dachboden vor seiner Platte sitzt, kreiere ich eine eigene Welt. (...) Es ist bei meiner Malerei auch ganz wichtig, zu betonen, dass es sich um ein zweites Universum, also um eine Parallelwelt, handelt. Meine Welt funktioniert nach ihren eigenen Regeln, bedient sich aber in ihrer Gegenständlichkeit aus unserer Welt." (Titus Schade im Interview mit Kevin Hanschke, collectorsagenda.com, Zugriff 23.09.2025). Nach seinem Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig war Schade Meisterschüler bei Neo Rauch, er arbeitet heute in seinem Atelier auf dem Leipziger Spinnereigelände.

Provenienz: Galerie Eigen+Art, Leipzig/Berlin (dort erworben 2021)

Privatbesitz Berlin

"Chasse aux Papillons"

Öl auf Leinwand. 2005.

180 x 240 cm.

Unten links mit Feder in Schwarz signiert "Martin Eder" und datiert, verso mit Faserstift in Schwarz nochmals signiert, datiert, betitelt, bezeichnet "WVZ 708" sowie "Berlin" und mit dem Etikett der Galerie Eigen+Art, dort typographisch betitelt und nochmals mit der Werknummer bezeichnet.

Vor düsterem Himmel und einer apokalyptischen, fast dystopischen Landschaftsszenerie erscheinen die weiße Katze und eine mädchenhafte Figur mit lebloser Haltung im Harlekin-Kostüm. Das weiße Fell der Katze und die leuchtenden Farben des Kostüms stehen in starkem Kontrast zu ihrer düsteren Umgebung. Martin Eder ist bekannt für seine Mischung aus Hyperrealismus, Kitsch und einer verstörenden Ästhetik. Oft kombiniert er niedlich wirkende Tiere mit erotischen oder surrealen Elementen, wodurch ein Gefühl von Verunsicherung entsteht. In diesem Bild wird das vermeintlich Kindliche, Katze und Clown, durch die düstere Szenerie und die unheimliche Stimmung ins Gegenteil verkehrt. Es entsteht ein Spannungsfeld zwischen Schönheit und Bedrohung, Vertrautem und Fremdem. In seinen Arbeiten hinterfragt er kulturelle Werturteile und den Relativismus der Schönheit in der Kunstgeschichte, u.a. durch provokante Darstellungen von Kätzchen, Welpen, Kostümen und den weiblichen sowie männlichen Akt.

Provenienz: Galerie Eigen+Art, Berlin

Privatsammlung

Phillips, Online-Auktion New York, 02.-12.12.2024, Lot 51

Privatbesitz Süddeutschland

Ausstellung: Martin Eder: Der dunkle Grund, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 2009, Abb. S. 296-299, 316

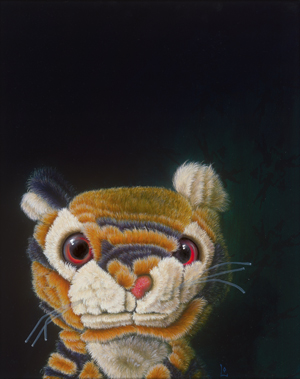

"Jens (Despair)"

Öl auf Leinwand. 2024.

50 x 40 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Blau mit dem Künstlersignet "L", verso auf dem Keilrahmen mit Filzstift in Schwarz signiert "Löffler", datiert und betitelt.

Trauriger Tiger, tief im Bild. Portraits von plüschigen Gespenstern bestimmen seit 20 Jahren das malerische Schaffen von Christoph Löffler. Er malt in einer altmeisterlichen Lasurtechnik und sagt selbst über seine Arbeiten: „Ein Paralleluniversum gibt es (…) darin können sich Kinder, genauso wie Künstler verlieren oder wiederfinden - je nachdem. Mit meinen Bildern versuche ich die Grenze durchlässiger zu machen. Deshalb geht es in meiner Kunst auch weniger um Malerei, mehr um Channeling. Die klassische Maltechnik spinnt für mich dabei ein Garn in die Vergangenheit, zum Geheimnis der alten Meister.“ (Christoph Löffler, in: Christoph Löffler. GIFT, Ausst.-Kat. Galerie Franzkowiak, Berlin 2022, S. 1). In seinen aktuellen Werken zieht der Künstler in der Regel eine weitere Bildebene ein, die hier nur als Fragment einer dämonischen Tapete rechts über dem Tigerkopf erscheint und "Jens" eine tragikomische Bedeutung verleiht.

Provenienz: Privatbesitz Berlin

[*]: Regelbesteuert gemäß Auktionsbedingungen. [^]: Ausgleich von Einfuhr-Umsatzsteuer.

* Alle Angaben inkl. 25% Regelaufgeld ohne MwSt. und ohne Gewähr – Irrtum vorbehalten.

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2024 Galerie Gerda Bassenge

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2022 Galerie Gerda Bassenge