Selbstbildnis

Bronze mit dunkelbrauner Patina auf grauem Marmorsockel. 1933.

27 x 14 x 13 cm.

Am Hals unten links seitlich monogrammiert "RS", rückseitig unten über dem Stand mit dem Gießerstempel "H. NOACK BERLIN".

Berger/Ladwig/Wenzel-Lent 137, Buhlmann 7.

Schönheit und Ernsthaftigkeit strahlt die Bildnismaske von Sintenis' schlankem feingezeichneten Gesicht von 1933 aus. "Im Selbstbildnis von 1933 fließen Wunsch und Wirklichkeit zusammen. Die klassische Prägung der Physiognomie wird durch die Aussparung der Haarpartie akzentuiert und zum eigentlichen Bildinhalt aufgewertet." (Britta E. Buhlmann, Renée Sintenis. Werkmonographie der Skulpturen, S. 24). Schöner, präziser Guss mit dunkler, nuanciert schimmernder Patina. Gesamthöhe mit Sockel: 29,4 cm.

Provenienz: Privatbesitz Berlin

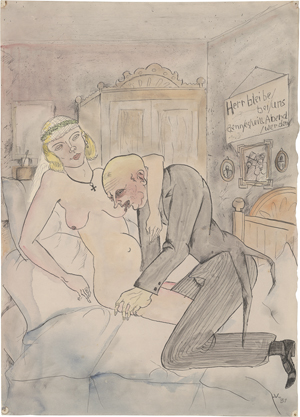

"Herr, bleibe bei uns"

Aquarell und Feder in Schwarz auf Velin. 1931.

51 x 36 cm.

Unten rechts mit Bleistift monogrammiert "-V-" und datiert.

Mit leerem Blick empfängt ihn seine Braut. Im Frack, vollbekleidet, nähert sich der kahlköpfige alte Bräutigam der nackten, lediglich mit Kranz und Schleier angetanen jungen Frau auf dem Bett in enger Stube, rechts an der Wand die berühmte Zeile der Bachkantate. Der junge Künstler, ausgebildet ab 1929 bei Walther Klemm an der Akademie der Bildenden Künste in Weimar, wurde bereits 1931 Mitglied beim Kampfbund "Rote Einheit" und arbeitete für die kommunistische Agitprop-Truppe "Rote Raketen". In demselben Jahr entstand die vorliegende satirische, pointierte Zeichnung, in der Voigt in Grosz'scher und Dix'scher Manier das Aufeinandertreffen der Gegensätze schildert.

Provenienz: Privatbesitz Berlin

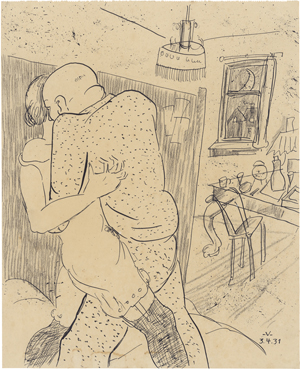

Mann und Frau

Feder und Kreide in Schwarz auf Skizzenblockpapier. 1931.

30 x 24,3 cm.

Unten rechts mit Feder in Schwarz monogrammiert "-V-" und datiert.

Ein nächtliches Ringen. Ob aber Liebe oder Drama, das bleibt offen. Die Frau ist bis auf die Unterwäsche entkleidet, der bullige Mann hält sie in enger Umarmung und drängt sie zum Bett, das ein Paravent vom Rest der Stube abtrennt. Bereits während seiner Akademiezeit in Weimar entdeckte Bruno Voigt seine Liebe zur Milieuzeichnung. Die Enge und Einrichtung des Raumes verdeutlicht, dass es sich bei der frühen Zeichnung wohl um eine Szene im Arbeiter- oder Kleinbürgermilieu handelt, die der Künstler mit lebendigen Federstrichen und sparsamen Schraffierungen der schwarzen Kreide erfasst.

Provenienz: Privatbesitz Berlin

"Fasching"

Aquarell und Feder in Schwarz und Pink auf festem genarbten Velin. 1934.

47,8 x 36 cm.

Unten rechts mit Feder in Schwarz monogrammiert "-V-" und datiert, verso (wohl von fremder Hand) mit Bleistift nochmals datiert und betitelt sowie bezeichnet.

Pink-violette unruhige Konturen und Details verleihen der dicht gedrängten Komposition einen irritierenden, fast flirrenden Charakter. Phantasievolle, bunte Kopfbedeckungen aus Orient und Okzident schmücken die Feiernden, die wie für ein Gruppenbild zusammengerückt erscheinen. Der stilistische Einfluss von Dix, Grosz und Schlichter ist deutlich erkennbar in Voigts frühen Arbeiten. Auch die vorliegende Zeichnung, exemplarisch für seinen scharfen Blick auf die Gesellschaft, entstand während seiner frühen Weimarer oder Gothaer Zeit. Auf die Machtergreifung im Jahr zuvor reagierte Voigt umgehend und alarmiert, indem er bereits im Januar 1933 in seinem Atelier das sozialdemokratisch ausgerichtete "Linkskartell der Geistesschaffenden" zur Verhinderung des "Dritten Reiches" gründete.

Provenienz: Privatbesitz Berlin

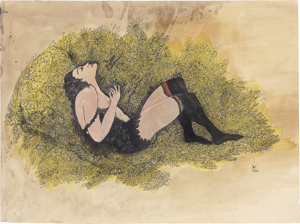

Ekstase

Aquarell, Deckweiß und Feder in Schwarz und Rot auf Velin. 1936.

38 x 51 cm.

Unten rechts mit Feder in Schwarz monogrammiert "-V-" und datiert.

Die immense gesellschaftliche Freizügigkeit der Weimarer Republik findet einen Nachklang in Voigts erotischer Zeichnung einer jungen Frau in schwarzen Dessous. Mit geschlossenen Augen, ganz in ihrer Körperlichkeit versunken, zeichnet der Künstler sie inmitten einer phantastischen Masse kleinteiliger floraler Strukturen und Federkringel.

Provenienz: Privatbesitz Berlin

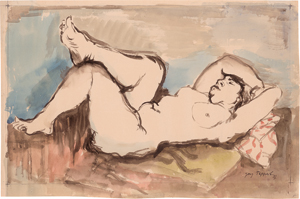

Liegender weiblicher Akt

Aquarell und Bleistift auf Skizzenbuchpapier. 1937.

31,7 x 47,8 cm.

Unten rechts mit Feder in Schwarz signiert "Georg Tappert" und datiert.

Mit breitem Pinselstrich konturiert Tappert den liegenden Frauenkörper treffsicher, ungeschönt und unmittelbar. Sein lebendiger, spontaner Duktus spiegelt die Impulsivität, mit der sich der Künstler seinem Motiv nähert und mit der er schonungslos auch die in der Verkürzung unförmig erscheinenden Partien schildert. Zugleich verleiht die Zartheit und Sensibilität der Aquarellierung im Umraum mit seinen differenzierten, nuancenreichen Zwischentönen der hellen Frauenfigur trotz ihrer üppigen Körperlichkeit etwas Durchscheinendes, Verletzliches. Nach der Gründung der "Novembergruppe" 1918 unterrichtete Tappert seit 1919 an der Schöneberger Kunstschule und der Reimann-Schule. In den 1920er/30er Jahren malte er oft Frauen aus den Berliner Nachtbars, Varietés, Cafés und der Zirkus- sowie Theaterwelt. Tapperts große Leidenschaft für die Zeichnung als künstlerisches Ausdrucksmittel zeigt sich auch darin, dass er insgesamt 4500 Blätter in zahlreichen Techniken, von Bleistift bis hin zum Aquarell, hinterließ.

Provenienz: Geschenk des Künstlers an Karl Hofer zu dessen 70. Geburtstag

Nachlass Karl Hofer

Lempertz, Köln, Auktion 30.11.2012, Lot 403

Privatsammlung Berlin

Fleischabteilung im KaDeWe

Öl auf Leinwand. 1926.

50 x 58 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Braun monogrammiert "n" und datiert, verso mit Pinsel in Schwarz signiert "GEORG NETZBAND" und bezeichnet "BERLIN" sowie "3".

Propere, adrette Verkäuferinnen mit blitzweißen Schürzen und Hauben schneiden und wiegen Wurst und Schinken in Berlins renommiertestem Kaufhaus der Zeit, während die Kundinnen sich an der Theke drängen. Mit lockeren Pinselschwüngen und in einer hellen, von rosarot dominierten Tonalität unterstreicht Netzband die Üppigkeit der Szenerie. Netzband, ausgebildet bei Bernhard Hasler, Georg Walter Rösner und Georg Tappert, nahm 1919 als Mitglied der Novembergruppe an der Großen Berliner Kunstausstellung teil. Bis zu dem 1936 verhängten Malverbot stellte er regelmäßig in Berlin bei Gurlitt, in der Akademie der Künste und in der Juryfreien Kunstschau aus, 1937 fand die letzte Einzelausstellung zur NS-Zeit bei Gurlitt statt, danach vergrub Netzband eine Reihe seiner Arbeiten in Blechbehältern, insbesondere jene, die sich kritisch mit dem NS-Staat auseinandersetzten. Diese Arbeiten überstanden den Krieg, der größte Schaffensteil der Vorkriegsjahre ging jedoch verloren, so dass Werke aus dieser Zeit selten sind.

Provenienz: Privatbesitz Brandenburg

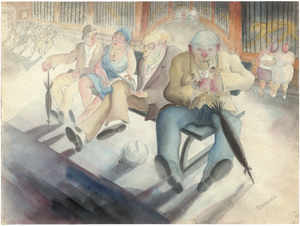

"Zoobesucher im Löwenhaus"

Aquarell und Bleistift auf genarbtem Velin. 1930.

45,7 x 60,8 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert "Ehmsen", verso mit Bleistift datiert, betitelt und mit der Werknummer "43".

Schattenhaft drehen Raubkatzen ihre unendlichen Runden hinter den Gittern des Berliner Zoos, nur wenige Besucher stehen davor. All das bleibt aber im Hintergrund: Im Fokus stehen die vier Gestalten vorne, die Plätze auf einer Bank ergattert haben und eine Pause in der raubtiergeschwängerten Luft des Löwenhauses genießen. Sie entsprechen ganz Ehmsens charakteristischem Repertoire skurriler, prägnant und doch mit liebevollem Blick gezeichneter Figuren. Nach seinen Studien 1906-09 an der Kunstgewerbeschule in Düsseldorf, u.a. bei Peter Behrens, studierte er an der Académie Colarossi, Paris, und siedelte 1911 nach München, wo er Einflüsse durch den Blauen Reiter erhielt. Im Jahr 1929 ließ er sich in Berlin nieder, wo er bald die Kommunistische Partei bei den Reichstagswahlen unterstützte. Seine prägenden Erfahrungen in und nach dem Ersten Weltkrieg sowie Studien aus der Nervenheilanstalt dominierten sein Physiognomie- und Figurenrepertoire. Ehmsens aufrechte Haltung spiegelt sich auch in dem aufmerksamen Blick für die einfachen Menschen, der seinen Ausdruck in der vorliegenden Zeichnung findet.

Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 307, 31.05.2019, Lot 562

Privatbesitz Rheinland

Ausstellung: Heinrich Ehmsen, Kunstkammer Martin Wasservogel, Berlin 1930, Kat.-Nr. 21

Literatur: Adolf Behne, Heinrich Ehmsen, Potsdam 1946, Abb. 41

Lothar Lang, Heinrich Ehmsen, Dresden 1962, Tafel 49

Lothar Lang, Heinrich Ehmsen, in: Wegbereiter. 25 Künstler der DDR, Dresden 1976, Abb. S. 34

Sich kratzender Hund

Bronze mit goldbrauner Patina. Vor 1935.

7,5 x 8,5 x 4 cm.

Hinten über dem Stand monogrammiert "RS", unter dem Stand mit dem Gießerstempel "H.NOACK BERLIN".

Berger/Ladwig/Wenzel-Lent 150, Buhlmann 107.

Zu Sintenis' bevorzugten Tiermotiven gehört der Terrier, den sie in zahlreichen Plastiken in den unterschiedlichsten Positionen festhält. In unserer hübschen Kleinbronze zeigt sie den sitzenden, sich kratzenden Airedaleterrier. Die Kopfpartie und das zottelige Fell sind schön detailliert herausgearbeitet. "Ein ebenso inniges Verhältnis wie zu Pferden entwickelte Renée Sintenis zu Hunden. Zahlreiche Graphiken und Plastiken, die besondere Situationen oder typische Bewegungen der Tiere festhalten, sind Zeugnis ihrer intensiven Beobachtungen (...). Die munteren Terrier stehen der Künstlerin besonders nahe; ihre Darstellung bildet einen Schwerpunkt im Rahmen der Hundeplastiken." (Britta E. Buhlmann, Renée Sintenis. Werkmonographie der Skulpturen, S. 73). Prachtvoller, differenzierter Guss mit lebendiger Oberfläche und warmer, goldbraun changierender Patina.

Provenienz: Privatbesitz Berlin

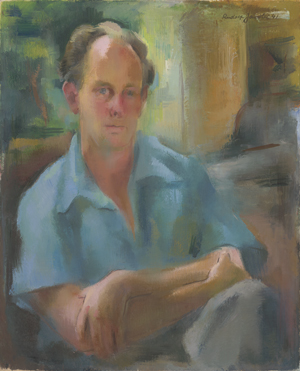

Selbstportrait im Exil

Öl auf Leinwand. 1941.

81 x 65 cm.

Oben rechts mit Pinsel in Braun signiert "Rudolf Jacobi" und datiert, verso auf dem Spannrahmen mit Farbstift in Blau bezeichnet "18" und mit den Maßangaben sowie mit Transportaufklebern.

In gelassener, selbstbewusster Haltung, ernsthaft und ruhig blickt der Künstler uns entgegen, die Gesichtsfarbe frisch, die Kleidung ebenso sommerlich wie das Kolorit. Zugleich erscheinen die Konturen weich, ein wenig unbestimmt und von einer fast irritierenden Unschärfe. 1928 hatten Rudolf und Annot Jacobi am Lützowplatz die "Malschule Annot" eröffnet, die jedoch 1933 geschlossen wurde, da sie sich weigerten, jüdische Schülerinnen zu entlassen. Nach ihrer Emigration in die USA gründeten sie die „Annot Art School“ neu im New Yorker Rockefeller Center. Rudolf Jacobi war einer der wenigen Künstler, die auch in der Emigration berufliche Erfolge feiern konnten: Zwischen 1942 und 1944 fanden mehrere Einzelausstellungen seiner Arbeiten statt. Selbstportraits des Künstlers sind selten.

Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

"De goede herder / Le bon Berger"

Öl auf Leinwand. 1936.

100 x 81 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert "Marc", verso mit Faserstift in Braun (von fremder Hand?) datiert, betitelt und bezeichnet.

Der Gute Hirte in Begleitung eines skurrilen Mischwesens, ähnlich einem Greif, das Fell durchsetzt mit menschlichen Augen - einem zentralen Motiv des Surrealismus. Am tiefblauen Himmel kreist darüber ein Vogel. Marc Eemans, einer der bedeutendsten Vertreter des belgischen Surrealismus, war auch Dichter und Kunstkritiker. Er galt anfangs noch als Pionier des abstrakten Konstruktivismus, bevor er sich um 1925 dem Surrealismus zuwandte. Bereits damals stellte er zusammen mit René Magritte und Salvador Dalí in der Pariser Galerie von Camille Goemans aus, wandte sich jedoch bald dem Magischen Realismus zu.

Provenienz: Privatsammlung Brüssel

Bassenge, Berlin, Auktion 108, 28.05.2016, Lot 8048

Privatbesitz Süddeutschland

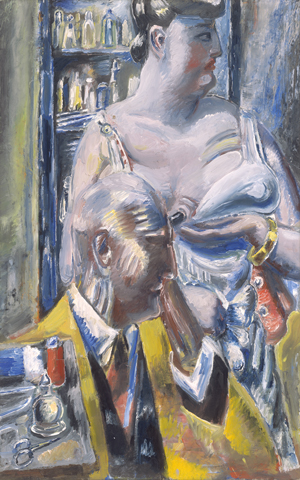

"Dame beim Arzt I"

Öl auf Leinwand. 1948.

116 x 73 cm.

Verso auf dem Keilrahmen mit Kreide in Schwarz datiert, betitelt und bezeichnet "No. 28".

Üppige, vitale Frauenkörper faszinierten den Künstler, den Julius Meier-Graefe, sein Entdecker und Förderer, 1932 einen "proletarischen Rubens" nannte (J. Meier-Graefe in: Frankfurter Zeitung, 06.11.1932, Nr. 831-33, S. 14). Die Sinnlichkeit der Patientin in ihrer opulenten Erscheinung dominiert gegenüber dem dünnen, nach unten abgedrängten Arzt in der beinahe überlebensgroß gemalten Darstellung. Der hier festgehaltene Moment des Abhörens bestimmt Kleinschmidts künstlerische Auseinandersetzung mit den Thema "Frau beim Arzt", die in einer Folge von Gemälden und Zeichnungen ihren Niederschlag fand. Charakteristisch ist auch die ausschnitthafte Komposition und eine komprimierte, dicht gedrängte Darstellungsweise. Geprägt durch seinen familiären Hintergrund, die Welt des Schauspiels und Theaters, inszeniert Kleinschmidt seine Gemälde wie eine Theaterbühne. Seine Hauptfarbe Weiß ist auch im kühl ausgeleuchteten Interieur der Arztpraxis dominant. Eine Generation nach Corinth, den Kleinschmidt sehr verehrte, und zwischen Expressionismus, Realismus und Neuer Sachlichkeit stehend, nahm Kleinschmidt unter seinen Zeitgenossen Beckmann, Dix und Grosz stets eine Außenseiterposition ein. Die Arbeit ist Frau Dr. Barbara Lipps-Kant, Tübingen bekannt.

Provenienz: Dr. Tebruegge, Bensheim-Alsbach (Arzt des Künstlers)

Ernst Schonnefeld, Auerbach

Privatsammlung, Deutschland (durch Erbfolge vom Vorbesitzer, bis 2001)

Lempertz, Köln, Auktion 29.11.2006, Lot 200

Privatbesitz

Christie's, New York, Auktion 04.11.2009, Lot 333

Privatbesitz Rheinland

Alte Frau mit Gießkanne

Öl auf Leinwand. 1955.

103 x 79 cm.

Unten links mit Pinsel in Weiß signiert "Strempel.".

Saure 356.

Kraftvolle Helldunkelkontraste und eine effektvolle Stilisierung bestimmen die großformatige, charakteristische Komposition. In der Figur der alten Frau scheint Strempel den emotionalen Zustand der Melancholie zu personifizieren. Es findet in der intimen Szene ein Rückzug in die Privatsphäre statt, unterstrichen von der im Fensterausschnitt nur schemenhaft erkennbaren, verschwommen gezeichneten Außenwelt. Das Gemälde entstand bald nach Strempels Übersiedlung nach Westberlin.

Provenienz: Privatbesitz Berlin

Blumenstilleben

Pastellkreiden, teils gewischt, auf blassgrauem faserigen Bütten.

58 x 43,5 cm.

Unten links mit Bleistift signiert "Lotte Laserstein".

Zurückhaltende Pastelltöne und ein duftig-lockerer Duktus der stellenweise mit dem Finger gewischten weichen Kreiden dominieren das anmutige Blumenstilleben aus dem späteren, in Schweden entstandenen Werk der Künstlerin. Ihre frühe, steile Karriere wurde abrupt unterbrochen, da die Nationalsozialisten Laserstein, die jüdischer Abstammung war, ein Mal- und Ausstellungsverbot erteilten, und so ging die junge talentierte Künstlerin 1937 ins Exil nach Schweden, wo sie bis zu ihrem Lebensende tätig war. "Sie wird geschildert als modern und weltoffen, couragiert und unsentimental, leidenschaftlich und widerspenstig, klug und humorvoll - dabei hochsensibel, warmherzig und feinfühlig, mit subtiler Beobachtungsgabe. Unerwähnt bleiben ihre tiefe Ernsthaftigkeit und stille Melancholie – von denen ihre Werke zeugen." (Christa Matenaar, 2022, zit. nach fembio.org, Zugriff 19.08.2025).

Provenienz: Bukowskis, Stockholm, Auktion 20.11.2024, Lot 595

Privatbesitz Süddeutschland

Mädchen mit erhobenen Armen

Öl auf Hartfaser. 1951.

77 x 49,7 cm.

Verso von Elisabeth Hofer, der Witwe des Künstlers, mit Feder in Blau signiert, datiert, betitelt und am 15.12.1979 bestätigt.

Wohlert 2047.

In einer hochspannenden, dynamisch-rhythmisch gestalteten Spachteltechnik schafft Hofer mit dem eigenartig entrückten Mädchenbildnis ein eindringliches Werk. Die Beseeltheit des Menschen ist der entscheidende Ausdruck, den Hofer in seinen Bildnissen einzufangen versucht. Seine Figuren sind nicht in erster Linie Individuen; über seine Modelle gibt der Künstler kaum verbindliche Auskunft. Auch im vorliegenden Werk gelingt es Hofer, Distanz zu schaffen: Er dreht das Mädchen ins Profil und verdeckt dazu noch die Hälfte der Gesichtspartie mit dem erhobenen Arm. Zugleich umrahmen beide Arme das Antlitz des Modells und betonen das zarte Profil im Zentrum des Bildes. Summarisch behandelt Hofer die Figur, aus den abstrahierten Formen und rhythmisch unterbrochenen Farbflächen artikuliert sich ein überzeugend plastisch-räumlich erscheinendes Bildnis. Unser Gemälde besticht mit dem feinsinnig abgestimmten, in delikaten Kontrasten gestalteten Kolorit von Antlitz, Kleidung und Hintergrund. 1931 schrieb der Dichter Alfred Mombert in einem Brief an Hans Reinhart: "Er ist selbstverständlich kein 'Portrait'-Maler. Es kommt ihm ja nicht darauf an, ein Stück Welt (in diesem Falle einen bestimmten homo) festzulegen, sondern Alles ist ihm Ausdrucksmittel zur Erkenntnis seiner Psyche." (zit. nach: Jürgen Schilling, Karl Hofer, Unna 1991, S. 23).

Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 27.11.1999, Lot 262

Privatbesitz Rheinland

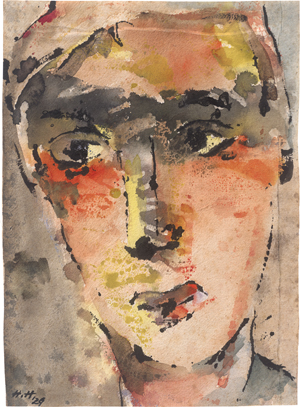

Frauenbildnis (Selbstportrait?)

Aquarell und Gouache auf Aquarellpapier. 1929.

26 x 18,7 cm.

Unten links mit Pinsel in Schwarz monogrammiert "H.H." und datiert.

In kräftigen Aquarellfarben angelegtes Frauenportrait, womöglich ein Selbstportrait, aus den 1920er Jahren. Die Orlik-Schülerin Hannah Höch wusste sich im "Männerclub" der Berliner Dadaisten zu behaupten. Sie war nicht nur Muse und kooperative Freundin von Arp, Schwitters und van Doesburg, sondern vor allem höchst produktiv in ihrem eigenen vielseitigen Schaffen.

Provenienz: Privatbesitz Berlin

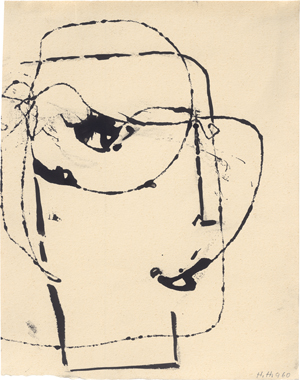

Abstrakter Kopf

Pinsel in Schwarz auf Velin. 1960.

27 x 21,2 cm.

Unten rechts mit Kugelschreiber in Blau monogrammiert "H.H." und datiert.

In schwungvollen Linien umreißt Höch das abstrakte Portrait und setzt dabei Kontraste in den schwarzen Partien von Mund und Auge. Eine schöne Studie aus dem Spätwerk der Künstlerin.

Provenienz: Privatbesitz Hamburg

Bassenge, Berlin, Auktion 38, 01./02.12.1981, Lot 5956

Privatbesitz Berlin

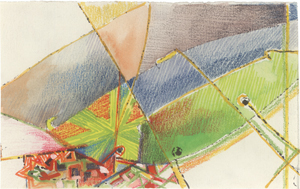

Abstrakte Komposition

Aquarell und Pastell auf CM Fabriano-Bütten. 1959.

10,8 x 17 cm.

Verso mit Kugelschreiber in Schwarz signiert "Hannah Höch" und gewidmet.

Feinsinnig gezeichneter Neujahrsgruß der Künstlerin für das Jahr 1960 in Form einer abstrakt-geometrischen Darstellung, die besondere Lebendigkeit durch die grüngelben Strahlen der Sternform und die darunterliegende kleinteilige Komposition entwickelt.

Provenienz: Privatbesitz Norddeutschland

Bassenge, Berlin, Auktion 103, 02.06.2014, Lot 8116

Privatbesitz Rheinland

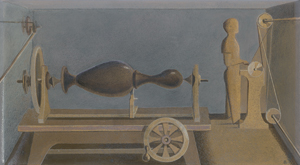

"Drehbank"

Tempera und Bleistift auf grauem Velin, auf Karton montiert. 1957.

30 x 54,5 cm.

Unten rechts mit Bleistift monogrammiert "B", verso mit Faserstift in Schwarz signiert "Gottfried Brockmann", datiert, betitelt und bezeichnet "(Farbige Fassung nach Zeichnung aus dem Jahre 1925)".

Stilisiert wie eine Schneiderpuppe steht der Dreher an seiner Arbeit, die Maschine fertigt inmitten des souverän konstruierten Bildgerüstes ein figurengroßes, weich-kurviges Objekt. Eine stilistische Verwandtschaft zu Oskar Schlemmers Bildideen lässt sich nicht von der Hand weisen. Formal-ästhetisch lässt sich Brockmanns Schaffen vielfach einem rheinischen Magischen Realismus zuordnen, während er zugleich aufgrund seiner Nähe zu der Gruppe der Kölner Progressiven als politisch engagierter Künstler gelten muss.

Provenienz: Nachlass des Künstlers

Privatbesitz Berlin

"Nebel am Niederrhein"

Aquarell und Bleistift auf Karton. 1959.

49,7 x 71 cm.

Unten rechts mit Bleistift monogrammiert "F.L." (ligiert) und datiert, verso betitelt und bezeichnet "9.".

Von Abercron E-59-1.

Eine bewegungslose Stille und melancholische Grundstimmung erfüllt die menschenleere Landschaft. Meisterlich nutzt Lenk die fein differenzierte Bleistifttechnik dazu, auf der rauen, graublau grundierten Bildfläche den Nebel mit verschwimmenden, undeutlichen Konturen darzustellen. Dabei nimmt der Himmel den größten Teil der Komposition ein. Romantische Elemente und Neue Sachlichkeit zeigen eine gelungene Verbindung in der völlig realitätsbezogenen, unsentimentalen bildnerischen Auffassung des Künstlers. In den Außenmaßen leicht von den Angaben bei Abercron abweichend.

Provenienz: Privatbesitz Düsseldorf

Irene Lehr, Berlin, Auktion 26, 26.04.2008, Lot 363

Privatbesitz Berlin

Träumende

Bronze mit dunkelbrauner Patina. Um 1947.

39 x 27 x 36 cm.

An der linken Fußsohle monogrammiert "FK" (ligiert), dort mit dem Gießerstempel "H.NOACK BERLIN".

Braun 226.

In sich versunken sitzt die Träumende am Boden, die anmutige Haltung entspannt, die Arme um das angezogene rechte Bein geschlungen. Die bewegte Oberflächengestaltung der Kopfpartie und der Haare erzeugen eine besondere Lebendigkeit des Ausdrucks. Bereits 1935 schuf Klimsch eine große Version der "Träumenden". Sein bedeutendes Vorbild und Freund war Auguste Rodin, dessen Lebensnähe Klimsch eine nüchterne Statik und ausgewogene Tektonik entgegensetzte. So erzielte er die charakteristische Ausgewogenheit, die sein Werk kennzeichnet. Mit den befreundeten Künstlern Walter Leistikow und Max Liebermann gründete Fritz Klimsch die Berliner Sezession. 1912 wurde er Mitglied der Preußischen Akademie der Künste. Prachtvoller, sorgfältiger Guss mit schöner, stellenweise ins Grünliche changierender Patina.

Provenienz: Privatbesitz Hessen

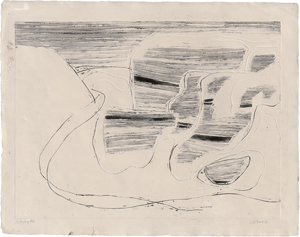

Felsen am Weg ("Fjeld")

Metallprägedruck auf schwerem, handgeschöpftem Van Gelder Zonen-Velin. 1934.

43 x 57,7 cm (51 x 65,2 cm).

Signiert "Nesch", betitelt und bezeichnet "Selvtrykk".

Helliesen/Sørensen 480.

Blatt 12 der 20 Blatt umfassenden Serie "Schnee". Rolf Nesch lernte u.a. bei Oskar Kokoschka in Dresden, war Freund Ernst Ludwig Kirchners und Bewunderer Edvard Munchs. Als die Nazis 1933 seine Bilder aus einer Ausstellung entfernten, emigrierte er nach Norwegen und wurde dort neben Munch zum wichtigsten Künstler der Klassischen Moderne Skandinaviens. Bekannt ist er für seine oft farbenfrohen, einzigartigen Metallprägedrucke, die er nach seiner Übersiedlung nach Hamburg 1929 erfand und Zeit seines Lebens weiterentwickelte. Die reliefartigen Strukturen auf dickem Papier, die sich 1925 durch zufälliges Durchätzen seiner Radierplatten ergaben, führte er fortan weiter, indem er ganze Drähte, Lochplatten oder Gitter auf große Druckplatten lötete und so seine außergewöhnlichen, fast haptischen Reliefdrucke schuf. Die Serie "Schnee" entstand kurz nach seiner Ankunft in Norwegen in Slependen, einem Vorort Oslos, und markiert einen ersten Höhepunkt in Neschs Materialdrucktechnik. Noch bleiben die kräftigen Farben aus und Nesch druckt mit viel Weißfläche nur in Schwarz. Wenige markante Drahtprägungen durchziehen die Komposition. Das Formenvokabular bleibt reduziert. Unser Exemplar in einem prächtigen Handdruck mit kräftigem Relief und dem vollen Schöpfrand. Selten, Helliesen/Sørensen vermuten mindestens elf Abzüge, auf dem internationalen Auktionsmarkt ist in den letzten 25 Jahren kein Exemplar nachweisbar.

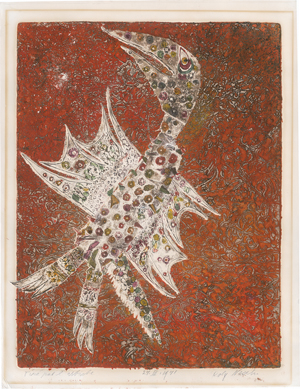

Hommage à Dürer

Farbiger Metallprägedruck auf schwerem Velin. 1971.

57,5 x 44 cm (64,7 x 50 cm).

Signiert "Rolf Nesch", datiert und bezeichnet "Tiré par l'artiste".

Helliesen/Sørensen 840.

In dem vielseitigen und hochproduktiven graphischen Gesamtwerk Rolf Neschs gehört unser Blatt in die späte Serie „Hommage à Dürer“, die nur wenige Jahre vor seinem Tod entstand. Zum 500. Geburtstag von Albrecht Dürer lud der Kunstverein Nürnberg verschiedene Künstler ein, ein Werk zu Ehren des Meisters anzufertigen. Nesch lieferte insgesamt vier Arbeiten zum Thema, wovon nur eine in Nürnberg Verwendung fand. Die restlichen, darunter unseres, waren wohl als Triptychon geplant. Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre beschäftigte sich Nesch viel mit humorvollen Vogel- und Fischformen, die er in seinen Materialbildern zum Teil mit Industrieschrott formte und jeden einzelnen Abdruck in der Zusammensetzung von Form und Farbe veränderte. Unser Exemplar in einem brillanten Druck mit kräftigem Rotorange im Hintergrund. Die weiteren Farben pointiert, fein nuanciert und insgesamt mit prachtvollem, teils ornamentalen Relief und mit kleinem, aber wohl dem vollen Rand. Selten, Helliesen/Sørensen vermuten ein Minimum von neun Abzügen.

Vor Dunkelrot

Öl auf Velin. 1932.

28,2 x 22,2 cm.

Unten rechts mit Bleistift monogrammiert "FW" und datiert.

Nicht im WV Lohberg.

Wie durch ein Fenster schaut man durch den dunklen Rahmen tief ins Bild hinein. Das Rot liegt als diffuser, wohl mit Spritztechnik aufgebrachter hauchfeiner Schimmer in den Rändern der rechteckigen Grundform. Durchsetzt ist es mit goldenen Einsprengseln, die den Effekt verstärken. Rot blitzt auch zauberisch aus den in die dunkle Farbe gekratzten Linien hervor. Diese nuancierten, in kristalliner Geradlinigkeit gestalteten Farbelemente verleihen dem Dunkel eine komplexe Räumlichkeit und Transparenz. Die plastischen, erhaben auf der Bildfläche liegenden Farbstrukturen schweben auf dem durch den breiten schwarzen Rahmen gesicherten Untergrund und scheinen eine meditative Schwingung in dieser nächtlichen Dunkelheit zu erzeugen.

Provenienz: Sammlung Karl Ströher, Darmstadt (1956 direkt vom Künstler erworben)

Nachlass der Sammlung Dr. Erika Pohl-Ströher

Schuler, Zürich, Auktion 13.12.2019, Lot 3352

Privatbesitz Sachsen

Literatur: Erika Pohl, Ursula Streuer und Gerhard Pohl, Karl Ströher, Sammler und Sammlung. Stuttgart 1982, S. 246, Nr. 634 (m. Abb.)

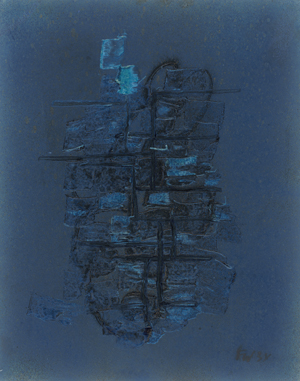

Ohne Titel

Öl und Goldbronze auf Velin, auf Leinwand und Karton aufgezogen. 1934.

28,4 × 22,6 cm.

Unten rechts mit Kreide in Schwarz monogrammiert "FW" und datiert.

Aus der Tiefe des nachtblauen Untergrundes entwickelt sich die oval-längliche, weitgehend in sich geschlossene Form kristalliner Strukturen. In die pastos-dicken Farbstrukturen kratzt Winter labyrinthartig verschachtelte, teils winklig-gerade, teils kurvige Furchen, und dann wieder legt er die Farbe reliefhaft in linearen dicken Schwüngen auf den Malgrund. Ein ganz feines Schimmern der Goldbronze akzentuiert die Kanten und verleiht der Zeichnung die stille, entrückte Anmutung eines nächtlichen Himmels. Mit einer Expertise von Gabriele Lohberg, Trier, Oktober 2019.

Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 316, 20.11.2019, Lot 1240

Privatbesitz Sachsen

Ohne Titel

Mischtechnik auf Velin. 1960.

17,1 x 22,6 cm (Passepartoutausschnitt).

Unten rechts mit Bleistift signiert "FWinter" und datiert.

Nicht im WV Lohberg.

Im Jahr 1960 finden sich häufiger dynamische Schwünge in Winters Kompositionen. Auch hier setzt er die Farben mit energischen, heftigen Bewegungen des Spachtels und der Pinsel auf die helle Bildfläche, mit diagonal gerichtetem Gestus in intensiven, zumeist dunkeltonigen Farben. Bei Winters kleinformatigen Ölbildern auf Papier, die um 1960 entstanden, wird das "Anti-Formalistische (...) zum primären Prinzip. Bei ihnen kommt die Beschleunigung der Ausführung und ein weit gespanntes Farbspektrum zum Tragen." (Gabriele Lohberg, Fritz Winter. Leben und Werk, München 1986, S. 85). In diesen kleineren Blättern spielt er souverän und voller Experimentierfreude mit den Möglichkeiten des assoziativen Komponierens.

Provenienz: Nachlass Dr. Gerhard Schröder, Bonn

Privatbesitz Berlin

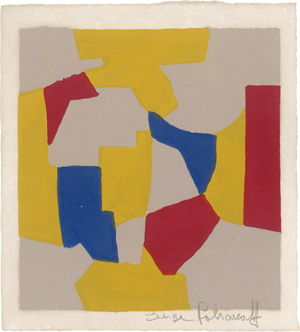

Poliakoff, Serge

Composition grise, jaune, rouge et bleue

Los 7146

Schätzung

1.500€ (US$ 1,667)

Composition grise, jaune, rouge et bleue

Farblithographie auf festem Velin. 1959.

19 x 17,5 cm (22 x 20 cm).

Signiert "Serge Poliakoff".

Rivière 26.

Eines von den nur wenigen bei Rivière erwähnten signierten Exemplaren außerhalb der Auflage von 200 Drucken, die Verwendung als Glückwunschkarte fanden. Druck Pons, Paris. Prachtvoller Druck mit dem vollen, kleinen Rand.

Im Schnee

Tempera, gefirnist, auf Karton, auf festen Karton aufgespannt. 1952.

62 x 87,5 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert "Theodor Werner" und datiert.

Lohkamp 322, Inventarnr. G.W. 2163.

Ein rhythmisches Schwingen erfüllt die Bildfläche, die abstrakten und zugleich organisch erscheinenden Formen im komplex geschichteten Bildraum zeugen von der metaphysischen Durchdringung des Künstlers. "Er gehört zu jenen 'denkenden Malern', die ihre schöpferische Produktivität aus der Spannung von Intuition und Überlegung entwickeln (...)" (Hans Kinkel, Begegnung mit Theodor Werner, 1961, zit. nach: Ausst.-Kat. Theodor Werner. Miniaturen auf Papier 1944-1968, Karl & Faber, München 1990, S. 3). 1950-55 gehörte Theodor Werner der Künstlergruppe "ZEN" in Berlin an. Zu dieser Zeit entstand die vorliegende großformatige Komposition. In den 1930er Jahren hielt Christian Zervos, der große französische Kunstkritiker, Herausgeber der "Cahiers d'Art" und des Picasso-Werkverzeichnisses, Theodor Werner für einen der größten zeitgenössischen deutschen Maler, und dank seiner Wertschätzung war Werner auch mit drei Bildern auf der Pariser Weltausstellung von 1937 vertreten. In Deutschland hingegen erlangte der Künstler erst 1947 durch eine Ausstellung der Galerie Gerd Rosen in Berlin Bekanntheit.

Provenienz: Arnold, Frankfurt, Auktion 25.11.2023, Lot 323

Karbstein, Düsseldorf, Auktion 16.03.2024, Lot 197

Privatbesitz Rheinland

Ausstellung: XXVI. Biennale Venedig, 1952, Kat.-Nr. 101

Theodor Werner, Arbeiten aus den Jahren 1947 bis 1952, Galerie Ferdinand Möller, Köln 1952, Kat.-Nr. 33

Hans Uhlmann, Theodor Werner, Woty Werner, Kestner-Gesellschaft, Hannover 1953, Kat.-Nr. 33

Theodor Werner. Ausgewähte Arbeiten 1939-1966, Karl & Faber, München 1992, Kat.-Nr. 8

128/59

Tempera, Öl und Graphitstift sowie Zeitungsabdruck auf Schoellershammer-Velin. 1959.

51,2 x 72,8 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert "Theodor Werner" und datiert, verso bezeichnet "Nr. 128/59".

Lohkamp 1053.

Vehemente, wie Flammen lodernde Farbigkeit erfüllt die geschwungenen Formen der expressiven Komposition, dazu schwingen feine Linien und Binnenstrukturen, die Werner in die frischen Farbschichten kratzt. In den 1930er Jahren lebte Werner in Paris und war dort Mitglied der Künstlergruppe Abstraction-Création um Naum Gabo und Theo van Doesburg. Nachdem bei einem Bombenangriff 1945 ein Großteil seines Werks in Deutschland zerstört wurde, begann 1947 mit einem Neubeginn seine wichtigste Schaffensperiode, in der er ein bedeutender Vertreter der abstrakten Malerei wurde. Von 1946 bis 1959 lebte und arbeitete er in Berlin und wurde 1950 Mitglied des nach dem Zweiten Weltkrieg wiedergegründeten Deutschen Künstlerbundes. Während dieser Zeit entstand die vorliegende Komposition.

Provenienz: Doebele, Dettelbach-Effeldorf, Auktion 23.11.2013, Lot 411

Privatbesitz Berlin

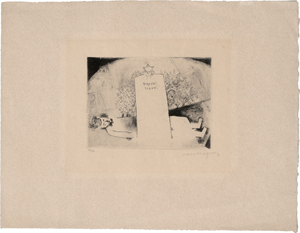

Grab des Vaters

Radierung mit Kaltnadel auf Bütten. 1922/23.

10,8 x 14,9 cm (26,8 x 35 cm).

Signiert "Marc Chagall". Auflage 110 num. Ex.

Kornfeld 20 IV c.

Blatt 20 aus der Folge "Mein Leben", erschienen bei Paul Cassirer, Berlin 1923. Ausgezeichneter Druck mit dem wohl vollen Rand, rechts mit dem Schöpfrand.

[*]: Regelbesteuert gemäß Auktionsbedingungen. [^]: Ausgleich von Einfuhr-Umsatzsteuer.

* Alle Angaben inkl. 25% Regelaufgeld ohne MwSt. und ohne Gewähr – Irrtum vorbehalten.

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2024 Galerie Gerda Bassenge

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2022 Galerie Gerda Bassenge