"La Secretaria"

Öl auf Leinwand. 1970.

73 x 100 cm.

Verso mit Kreide in Braun signiert "GUSTAVO", datiert, betitelt, mit den Maßangaben, der Künstleradresse "Portals Nous - Mallorca" sowie bezeichnet "5".

Eine intensive Farbigkeit und klare, stilisierte Formen, humorvoll kombiniert, kennzeichnen die frühe Arbeit des Künstlers, entstanden während seines Aufenthaltes auf Mallorca um 1970. Zu dieser Zeit beginnt er allmählich, seine charakteristische Formensprache zu entwickeln und findet zu klaren Konturen und geometrisierten Formen. Er schloss Verträge mit den Galerien Sala Pelaires in Palma de Mallorca und Layentana in Barcelona. Da er mit seiner Kunst die politische Situation in Spanien während der Franco-Diktatur anprangerte, wurden einige seiner Werke von den faschistischen Machthabern zerstört, 1971 brachte er sich in Berlin in Sicherheit. Als Durchbruch für seine internationale Karriere gilt die Retrospektive von 1986 in der Bonner Redoute.

Provenienz: Galerie Rudolf Schoen, Berlin (mit deren Klebeetikett verso)

Privatbesitz Berlin

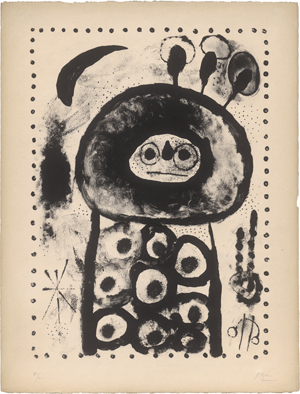

Diane d'Ephèse

Lithographie auf Arches-Velin. 1975.

55,5 x 40 cm (65,5 x 50,3 cm).

Signiert "Miró". Auflage 100 num. Ex.

Mourlot 181.

Herausgegeben von Maeght, Paris, Druck Mourlot, Paris. Ausgezeichneter Druck mit dem vollen Rand.

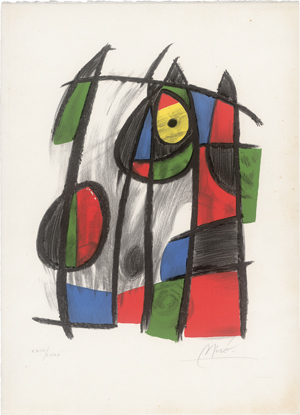

Aus: Der Lithograph II

Farblithographie auf festem Velin. 1975.

Ca. 37,6 x 27,7 cm (51,5 x 37,5 cm).

Signiert "Miró.". Auflage 80 röm. num. Ex.

Cramer 1043, Cramer Livres 198.

Blatt 7 (14) aus dem Buch "Joan Miró - der Lithograph II", von denen 13 Lithographien in einer Auflage von 80 römisch numerierten Suiten bei Mourlot, Paris, gedruckt und in Mappen präsentiert wurden. Prachtvoller Abzug mit breitem Rand.

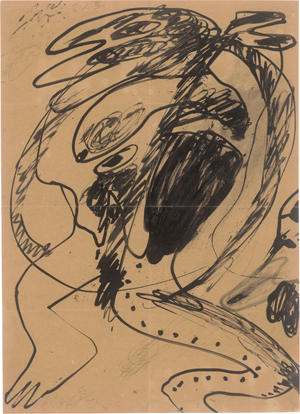

Ohne Titel (Kreatur)

Mischtechnik mit Pinsel in Schwarz auf bräunlichem Velin. 1978.

32,6 x 23,7 cm.

Unten links mit Feder in Blau (verblasst) signiert "W. Stöhrer" und datiert, oben links (schwer lesbar) nochmals datiert und bezeichnet.

Figurative Formen beleben diese mit ausholenden Schwüngen gestaltete Arbeit, ganz im Sinne der gelösten malerischen Gesten des abstrakten Expressionismus und des Tachismus. Expressive Zeichnung, typisch für den Stil Stöhrers in den 1970er Jahren.

Provenienz: Privatbesitz Rheinland

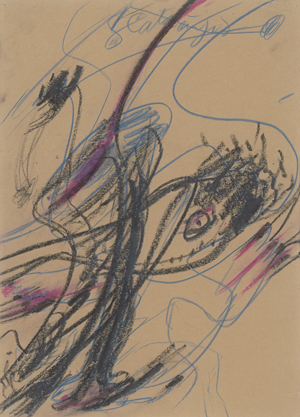

Figuration

Schwarze und farbige Kreiden auf bräunlichem Velin. 1978.

32,5 x 23,5 cm.

Oben mittig mit Kreide in Blau signiert "W. Stöhrer".

Wunderbar energetische, kraftvolle Zeichnung mit fein ausbalancierten Kontrasten, in der Stöhrer den für ihn so charakteristischen Weg zwischen Figuration und Abstraktion geht. Der Einfluss der CoBrA-Künstler, die sich mit ihrer abstrakten, oft kindlich-naiven Kunst gegen gesellschaftliche und akademische Normen gewandt hatten, ist deutlich spürbar.

Provenienz: Privatbesitz Rheinland

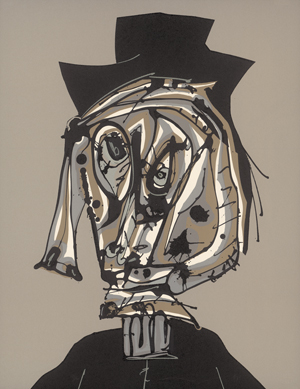

Dora Maar Visitada I-V

5 Bl. Farblithographie mit Zinkographie auf festem Velin. 1986.

65 x 50 cm (Blattgröße).

Alle signiert "SAURA". Auflage 140 num. Ex.

Weber-Caflisch/Cramer 420-424.

Im Jahr 1983 entstand Sauras erster Dora-Maar-Zyklus, ausgestellt in der Galerie Stadler, Paris, dem die vorliegenden Portraitlithographien folgten. Die Kompositionen zeigen sich auch als Hommage an Picasso. Die komplette Folge von Lithographien, herausgegeben in einer Gesamtauflage von 160 Exemplaren vom Atelier Clot, Paris, mit dessen Blindstempel unten rechts. Gedruckt bei Clot, Bramsen & Georges, Paris. Ganz prachtvolle, farblich schön abgestimmte Drucke der formatfüllenden Kompositionen.

Maskierte Figur vor Zaun

Aquatec und Bleistift auf Velin. 1980.

39,5 x 32,3 cm.

Unten rechts in der Darstellung mit Bleistift signiert "Antes".

Schwebende blaue Farbflächen umgeben und verdecken das ins Profil gedrehte Gesicht der Figur. Mit der Entwicklung des markanten, immer im Profil gezeichneten "Kopffüßlers", seiner berühmten Kunstfigur, setzte sich Antes klar vom Informel und von der abstrakten Kunst ab. Über Jahre hinweg blieb diese Gestalt eines seiner künstlerischen Hauptmotive. Hier erscheint sie vor dem grünen Grund fast transparent, von Bleistiftlinien umrissen und mit sparsamen Binnenstrukturen, vor dem angedeuteten Zaun. "Der Kopf ist uns also nicht zugewandt, ist vielmehr von uns abgewandt, er nimmt von uns keine Notiz. Der Profilkopf wahrt Distanz. Er will jene Betrachtung zum Betrachter ausdrücklich nicht herstellen, die sich ergäbe, wenn er uns voll zugewandt wäre... Der Dialog findet primär nicht zwischen dem Kopf und uns statt; er hat vielmehr zwischen dem Kopf und dem Künstler stattgefunden. Wir sind lediglich Zeugen eines abgeschlossenen, vielfach unverständlich bleibenden, rätselvollen Gesprächs." (Willy Rotzler, Aus dem Tag in die Zeit. Texte zur modernen Kunst, Zürich 1994, S. 239 u. 242).

Provenienz: Galerie Utermann, Dortmund (dort erworben 2010)

Privatbesitz Berlin

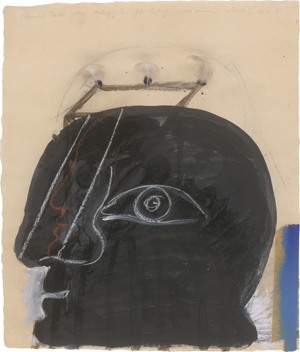

Kopf

Mischtechnik und Collage mit Federn auf Japan. 1971.

51 x 43 cm.

Oben rechts mit Bleistift signiert "Antes" und datiert sowie links gewidmet.

In unendlichen Variationen begegnen uns wuchtige Profilköpfe in Antes' Werk. Sein profundes ethnographisches Wissen - er sammelt unter anderem Kachina-Figuren der Hopi, Federschmuck und Hilfsgeister der Ewe und Dangwe aus Ghana - spiegelt sich immer wieder auch in der Verwendung collagierter Federn, die auch den vorliegenden tiefschwarzen Kopf um geistige Dimensionen bereichern. Mit Widmung des Künstlers an den Kölner Schriftsteller Albrecht Fabri.

Provenienz: Privatbesitz Rheinland

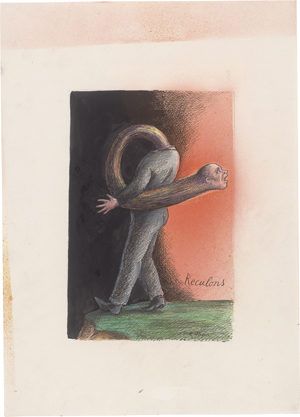

"Reculons"

Feder und Pinsel in Schwarz, Gouache, Spritztechnik, Bleistift und farbige Kreiden auf Velin.

35,5 x 25,3 cm.

Unten rechts mit Feder in Schwarz signiert "R. Topor", in der Darstellung rechts betitelt.

Zurück! Einen Schritt vor dem Abgrund schwingt mit einer spiraligen Bewegung des langen Halses der Kopf des Mannes in die Gegenrichtung und verbildlicht damit das titelgebende Kommando. Das Multitalent Topor war nach Studien an der École des Beaux-Arts in Paris Maler, Dichter, Zeichner, Bühnenbildner, Dramatiker, Regisseur, Schauspieler, Liedermacher, Trickfilmer und Plakatgraphiker. "Roland Topor ist ein menschliches Feuerwerk, das in alle Richtungen sprüht, krachend und aufrüttelnd, unterhaltsam und erschreckend." (Ronald Searle, zit. nach diogenes.ch, Zugriff 25.06.2025).

Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

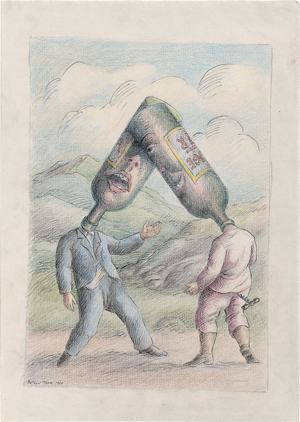

Weinetikett ("le tire-bouchon")

Feder in Schwarz, Bleistift und farbige Kreiden auf blassgrauem Bütten. 1979.

29,5 x 21 cm.

Unten links mit Feder in Schwarz signiert "Roland Topor" und datiert, verso mit Bleistift (schwer lesbar) betitelt.

Die Gesetze der Physik setzt Topor außer Kraft in diesem Kunststück seiner Phantasie und Einbildungskraft. "Er wirft seine Steine in den Teich, und der Wellenschlag bringt zahlreiche Boote ins Wanken. Seine große Originalität hat ihn sogleich in die vorderste Linie der humoristischen Graphik gerückt." (Ronald Searle, in: Topor Tod und Teufel, Ausst.-Kat. München u.a. 1985, S. 42).

Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

Ausstellung: Topor Tod und Teufel, Stadtmuseum München u.a. 1986, Kat.-Abb. S. 37

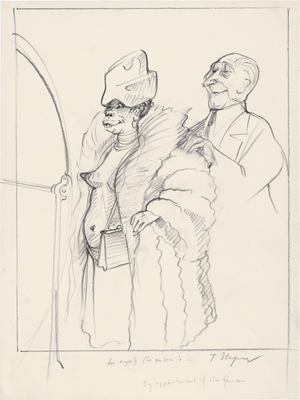

"By appointment of the Queen"

Bleistift auf Velin.

40 x 30 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert "T. Ungerer", unten mittig betitelt sowie bezeichnet "Her majesty the queen's...".

Satirische Zeichnung: Der herrschaftlich auftretenden Dame mit animalisch verzerrten Gesichtszügen hilft ihr Begleiter in einen voluminösen Pelzmantel, während sie darunter nur spärlich bekleidet zu sein scheint. Ungerers Titel setzt die skurrile, sicher gezeichnete Szene in einen monarchischen Kontext.

Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

Umgarnung

Feder und Pinsel in Schwarz über Bleistiftvorzeichnung auf festem bräunlichen Velin.

46,3 x 35,4 cm.

Unten rechts mit Farbstift in Violett signiert "T. Ungerer".

Zwei Frauen umwerben den sitzenden Mann im Anzug. Karikierend und pointiert schildert Ungerer mit spitzer Feder das Geschehen, spielt mit Stereotypen und verleiht der Szene durch intensive Helldunkelkontraste, eine schwungvolle Linienführung und die dynamische Komposition ihren besonderen Reiz.

Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

Weiblicher Torso "M"

Terrakotta. 1981.

35 x 48 x 27 cm.

Im linken Unterschenkel signiert (geritzt) "lothar fischer" und datiert.

Dornacher 1098.

Klare Konturen, die Reduktion auf das Wesentliche und eine symmetrisch angelegte Formgebung kennzeichnen Fischers Werkphase um 1975-85, die er selbst als "Idole – Konzeption, Strenge und Geschlossenheit 1975–1985" bezeichnet. Er zeigt sich inspiriert von den archaischen Formen eines vor- und frühgeschichtlichen Menschenbildes (vgl. museum-lothar-fischer.de, Zugriff 18.08.2025). Die Figur der Frau und ihre Körperhaltungen bildet das bedeutendste Grundthema in seinem skulpturalen Schaffen. Seit 1962 baut er seine Skulpturen nicht in Modellierton, sondern in Ziegelton hohl auf und brennt sie nach dem Trocknen durch den Zusatz von Kohlenstoff reduzierend, d. h. der ziegelrote Ton (Terrakotta) verändert im Reduktionsbrand seine Farbe zu Beige oder Grau. Vielfach werden seine Arbeiten anschließend mit Gipswasser oder Kalk geweißt. Die Arbeit ist Dr. Pia Dornacher, Museum Lothar Fischer, Neumarkt, bekannt. Unikat.

Provenienz: Privatbesitz Baden-Württemberg

Nagel, Stuttgart, Auktion 07.02.2024, Lot 643

Privatbesitz Rheinland

Ohne Titel

Mischtechnik und Serigraphie in Grau auf Velin. 1988.

60 x 60 cm.

Verso mit Bleistift signiert "C.M.P. Schleime". Auflage 9 num. Ex.

Michelangelos Motiv der Hände in seinem Fresko "Die Erschaffung Adams" in der Sixtinischen Kapelle dient Schleime als Basis für ihren Siebdruck, den sie um die Figur einer Beobachterin und einen Hintergrund in hellgrün leuchtender Farbigkeit ergänzt. Die frühe Arbeit mit unikatärem Charakter entstand in den Jahren nach ihrer Übersiedlung in den Westen Berlins.

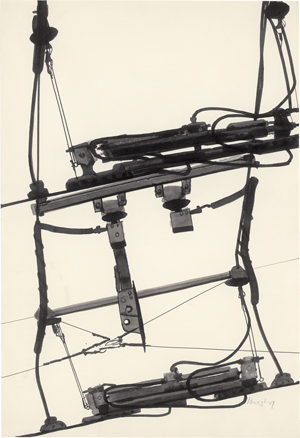

Ohne Titel

Pinsel und Feder in Schwarz und Bleistift auf Velin. Um 1972-77.

80 x 55,3 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert "Sonderborg".

Charakteristische, betont reduzierte, zugleich expressiv ausgeführte Komposition Sonderborgs, der als einer der bedeutendsten Vertreter des Informel gilt. Anklänge an mechanische Konstruktionen, insbesondere an die Stromabnehmer von Straßenbahnen, verleihen der Zeichnung einen kraftvollen, ausdrucksstarken Charakter. Der Duktus mit den geraden, schräg eingesetzten Linien verleiht der monochromen Komposition einen ganz eigenen Reiz. Nur ungern sah Sonderborg seine Arbeit in kunsthistorische Kategorien eingeordnet.

Provenienz: Privatbesitz Hamburg (direkt beim Künstler erworben)

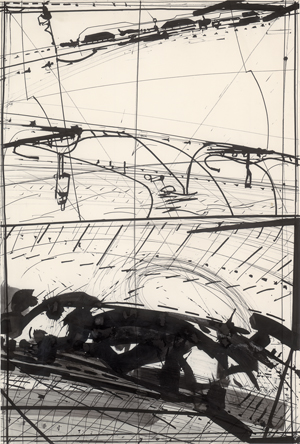

Komposition

Pinsel und Feder in Schwarz auf Velin. 1975.

110 x 74,5 cm.

Unten rechts in der Darstellung mit Feder in Schwarz signiert "Sonderborg" und datiert.

Dynamische Schwünge und gerade, stahlseilartige Streben, erinnernd an die Stromabnehmer von Straßenbahnen, ziehen sich durch die ausdrucksstarke, monochrome Darstellung. "K. R. H. Sonderborgs Botschaft ist Weite und Ferne. Er liebte alles, was Räume überbrückt und Kraftlinien spürbar macht. (...) Alte Segelschiffe, altmodische Eisenkonstruktionen, aber auch die neue Technik in Form von Signalreihen sowie Netzen von Oberspannungsleitungen waren seine Themen. Das Suchen nach Spuren brachte ihn zum Legen einer Spur in einer Art labyrinthischer Traumstadt. Gegenstände verwandeln sich in Zeichen, Apparaturen werden zu abstrakten Figurinen" (staatsgalerie.de, Zugriff 25.09.2025).

Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

Ein Blatt Papier I

Diptychon. Bleistift, Siebdruck und Öl auf Kraftpapier, kaschiert auf Baumwolle, auf Keilrahmen gespannt. 1973-80.

Je 200 x 175 cm.

Die linke Arbeit verso mit Bleistift signiert "R. Zaugg" und datiert sowie jeweils mit dem Klebeetikett der Galerie Mai 36, dort betitelt und bezeichnet sowie mit der Werknummer "(SOP. 115/SOP. 116)".

Die Arbeiten aus der Werkgruppe Une feuille de papier des Schweizer Malers und Konzeptkünstlers Rémy Zaugg verweisen auf das Offensichtliche: ein leeres Blatt, und zugleich auf das Fragezeichen, das mit dem Blick auf dieses scheinbar Unmittelbare verbunden ist. Das Papier wird zum Ausgangspunkt der Reflexion über Wahrnehmung, Form und Bedeutung. Ab 1973 beginnt Remy Zaugg Backpapiere, die er in seinem Atelier findet, mit Farbe in ähnlich bräunlichem Ton zu bedecken und einige wenige von ihnen auf Leinwand zu kaschieren. „In den auf diese Weise bemalten Papierbogen (erkennt Zaugg) die grundlegende Ambivalenz der Malerei, wie sie sich gegen Ende des 20. Jahrhunderts darstellt: Die braune Farbe verweist einerseits auf das braune Papier, das ihr Träger ist, anderseits auf sich selbst; sie repräsentiert das Blatt Papier und sie ist selbst als Material präsent.“ (Gerhard Mack, Rémy Zaugg. Eine Monographie, 2005, S. 88). Über Jahre arbeitete der Künstler an der für ihn unabschließbaren Werkgruppe, da im künstlerischen Prozess immer neue Bedeutungsnuancen für den Künstler sichtbar wurden. So verbindet Zaugg das übermalte Papier seit Ende der 1970er Jahre mit einzelnen Wörtern, welche häufig, als Gebrauchsanweisungen übereinandergelegt, ein unentwirrbares Gemisch aus Bezügen bilden. Mit Sprache „projiziert (er) Gemälde anderer Maler, die sich bereits auf Gemälde wiederum anderer Maler beziehen, auf das Papier und paraphrasiert sie mit brauner Farbe“ (Gerhard Mack, S. 89). Unsere zweiteilige Arbeit enthält den Titel eines Gemäldes von Paul Cézanne, welches 1874 auf der ersten impressionistischen Ausstellung in Paris präsentiert wurde. Während Zauggs vierzigjähriger Karriere, die in den 1970er Jahren begann, beschäftigte sich der Künstler intensiv mit der menschlichen Wahrnehmung. Seine Gemälde, Arbeiten auf Papier, öffentlichen Skulpturen, architektonischen Entwürfe, kuratorischen Arbeiten und Kritiken untersuchen, wie Sehen und Bewusstsein miteinander verbunden sind. Am bekanntesten ist er für seine textbasierten Gemälde in verschiedenen Sprachen.

Provenienz: Galerie Mai 36, Zürich (dort erworben 1994)

Privatbesitz Berlin

Ausstellung: A Sheet of Paper. Rémy Zaugg, Van Abbemuseum, Eindhoven 1984

Ein Blatt Papier. A sheet of paper. Rémy Zaugg, Ausst.-Kat. Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven 1992, Abb. S. 48 - 49 Band I sowie Abb. S. 195 Band II

Literatur:

"Archittetura domestica con piano giallo"

Feder in Schwarz, Filzstift, Aquarell und Pastellkreiden auf Japanbütten. 1974.

31 x 23 cm.

Unten mittig mit Bleistift signiert "Aldo Rossi", datiert und betitelt, verso mit Feder in Schwarz bezeichnet "10".

Ansicht einer architektonischen Stadtlandschaft, die in ihrer klaren Komposition, kräftigen Farbigkeit und symbolhaften Bildsprache typisch für Papierarbeiten des Mailänder Architekten und Designers ist. Rossi gilt als einer der großen Architekten und Theoretiker des 20. Jahrhunderts, der Architektur als kulturelles Gedächtnis verstand und die postmoderne Architekturdiskussion maßgeblich beeinflusste.

Provenienz: Studiogalerie für Architektur - Liselotte Ungers, Köln (dort erworben Ende der 1970er Jahre)

Privatbesitz Berlin

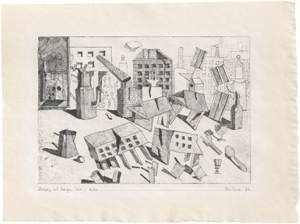

"Dieses ist lange her"

Radierung auf Velin. 1975.

18 x 25 cm (25,5 x 34,7 cm).

Signiert "Aldo Rossi", datiert und betitelt, verso bezeichnet "6". Auflage 30 num. Ex.

Die surreal anmutende und mit typischen Gegenständen und Elementen Rossis durchsetzte Komposition, in einem ausgezeichneten Druck mit dem wohl vollen Rand, unten und rechts mit Schöpfrand.

Provenienz: Studiogalerie für Architektur - Liselotte Ungers, Köln (dort erworben Ende der 1970er Jahre)

Privatbesitz Berlin

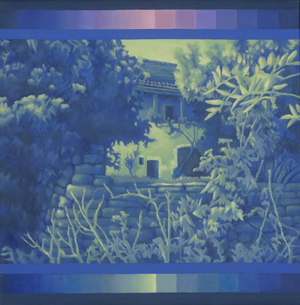

Villa (Farbstudie Blau)

Öl auf Leinwand. 1978.

65 x 64 cm.

Verso mit Pinsel in Schwarz signiert "Arnim" und datiert, auf dem Keilrahmen nochmals signiert.

Zwei Farbskalen, rosa-blau und gelb-blau, im Ober- bzw. Unterrand zeigen das Spektrum der verwendeten Töne, die sich hier ausschließlich im Bereich von Blau-, Grün- und Gelbnuancen bewegen. Im Jahr 1975 zog Arnim von Berlin, wo sie ab 1972 Teil der Gruppe "Aspekt" und zudem Gründungsmitglied der Künstlergruppe "Kritischer Realismus" war, nach Südwestfrankreich. Hier entstand ihre kleine Reihe von Gemälden zum Motiv "Villa".

Provenienz: Privatbesitz Hessen

Villa (Farbstudie Rot)

Öl auf Leinwand. 1978.

65 x 64 cm.

Verso mit Pinsel in Rot signiert "Arnim" und datiert, auf dem Keilrahmen nochmals signiert.

Mit irritierender Ausschließlichkeit liegt die rote Farbe wie ein Film über der Darstellung, und erst die Farbskalen in den Rändern ermöglichen ein Verorten der Nuancen zwischen Warm und Kalt. Zugleich entsteht eine intensive Räumlichkeit. Die Künstlerin studierte u.a. in Paris bei Johnny Friedlaender.

Provenienz: Privatbesitz Hessen

Villa (Farbstudie Graubraun)

Öl auf Leinwand. 1978.

65 x 64 cm.

Verso mit Pinsel in Schwarz signiert "Arnim" und datiert, auf dem Keilrahmen nochmals signiert.

Indem von Arnim den Blick auf Villa und Garten in unterschiedliche Farbschemata übersetzt, versetzt sie das naturalistisch dargestellte, nur leicht stilisierte Motiv auf eine abstrakte Ebene, die sich mit der farblichen Wahrnehmung beschäftigt. So ist die südfranzösische Ansicht vor allem eine Folie für das Ausloten der Wirkung von Farbspektren, von Hell und Dunkel, Warm und Kalt.

Provenienz: Privatbesitz Hessen

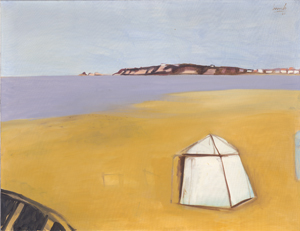

"Normandie"

Öl auf Leinwand. 1965.

100 x 130 cm.

Oben rechts mit Pinsel in Gelbbraun signiert "Lemcke" und datiert, verso auf dem Keilrahmen mit Kugelschreiber in Schwarz nochmals signiert "DIETMAR LEMCKE", datiert, betitelt, mit der Künstleradresse und bezeichnet "Öl".

Das warme, goldene Leuchten der breiten Strandfläche erfüllt das Bild, ein leichter Dunst hängt über der Landschaft und dämpft das Blau von Meer und Himmel. Fein schwingen die Akkorde von Gelb und Blau-Violett und bilden einen harmonischen Hintergrund für die klaren, dunklen Konturen der Bildgegenstände. Spannungsreich lässt Lemcke diese miteinander in Verbindung treten, "sein Sujet allerdings ist die Farbe, die seine Motive in neuer Wahrheit und bildorganischen Einheit erstehen lässt." (Lothar Romain, in: Dietmar Lemcke. Bilder, Aquarelle, Zeichnungen 1958-2003, Ausst.-Kat. Galerie Bremer, Berlin 2004, S. 6).

Provenienz: Privatbesitz Berlin

Ausstellung: Große Kunstausstellung, Haus der Kunst München 1967, Nr. 867 (mit deren Klebeetikett verso auf dem Keilrahmen, dort typographisch bezeichnet)

"Große Schlucht"

Öl auf Leinwand. 1966/67.

100 x 130 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Rot signiert "Lemcke" und datiert, verso auf dem Keilrahmen mit Bleistift nochmals signiert "DIETMAR LEMCKE", datiert, betitelt, mit der Künstleradresse sowie bezeichnet "4" und "Öl".

Die unter südlicher Sonne leuchtenden Elemente von Landschaft und üppiger Vegetation ergänzen sich in ihrem warmen Kolorit zu einer harmonischen Komposition von intensiver Vitalität. Dietmar Lemcke studiert 1948-54 an der Berliner Hochschule für Bildende Künste, u. a. bei Karl Schmidt-Rottluff, Karl Hofer und Ernst Schumacher. Im Anschluss reist er mit einem einjährigen Stipendium nach Paris an die Académie de Montmartre, geleitet von Fernand Léger. Hier beschäftigt Lemcke sich mit den Werken Pablo Picassos, Georges Braques und vor allem Henri Matisses. Als weitere prägende Einflüsse nennt der Künstler Max Beckmanns Amsterdamer Exiljahre und Emil Noldes Spätwerk. 1964 übernimmt Lemcke eine Professur an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin.

Provenienz: Privatbesitz Berlin

"Großer Pfirsichkorb"

Öl auf Leinwand. 1990.

55 x 75 cm.

Oben rechts mit Pinsel in Rot signiert "Lemcke" und datiert, verso auf dem Keilrahmen mit Bleistift nochmals signiert "DIETMAR LEMCKE", datiert, betitelt und bezeichnet "Öl".

Sonnenreife, pralle Pfirsiche und blaue Trauben zählen zu den bevorzugten Sujets in Lemckes vielfältigen, intensiv leuchtenden Stilleben. "Seine auf Tellern und Schüsseln arrangierten Früchte (...) repräsentieren ihren eigenen Kosmos. Seine innere Begrenzung bilden die Platten und Gefäße. Sie sind umschlossen oder eingefangen in einen großen ortlosen Farbraum, der komplementär oder auch kontrapunktisch das Fruchtensemble buchstäblich im Bild hält (...) Das ist ein Bildbestand, der aus sich selbst heraus leuchtet, seine eigene sinnliche, bukolische Üppigkeit feiert." (Lothar Romain, in: Dietmar Lemcke. Bilder, Aquarelle, Zeichnungen 1958-2003, Ausst.-Kat. Berlin u.a. 2003, S. 6).

Provenienz: Privatbesitz Berlin

angelt eine Landschaft

Mischtechnik auf Velin. 1983.

31,7 x 55,8 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert "Altenbourg" und datiert.

Janda 83/14.

Eine vielfältige Mischung an Farben: Pitt-Kreiden, Bleistift, Pastell, Rötel, Aquarell, Gouache, Pulverfarbe, Chinesische Tusche und Staub kombiniert Altenbourg in der zart schwingenden Komposition, die in hinreißender Weise Figur und Landschaft verknüpft. Tausende von Strichlein, Häkchen, Kringeln und Pünktchen fügen sich zu der poetischen, detailreich-skurrilen Darstellung, welche die unregelmäßige Oberfläche des handgeschöpften Papiers wunderbar mit einbezieht.

Provenienz: Atelier des Künstlers (über Staatlichen Kunsthandel der DDR)

Galerie Brusberg, Berlin (dort erworben 1985)

Privatbesitz Hannover

Ohne Titel

Mischtechnik auf dünnem Velin. 1980.

30 x 42,5 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert "Pichler" und datiert.

Eine schemenhafte Gestalt scheint verwoben mit dem Koordinatensystem des sie umgebenden Raums. In subtilen Andeutungen belassene Bildmotive und ein sensibler Umgang mit dem Material kennzeichnen Pichlers feinsinnig komponierte und nuancenreich gestaltete Zeichnung. Pichler, Bildhauer, Zeichner und Architekt, verschränkt in seinem Schaffen die verschiedenen Kunstgattungen miteinander. "Wenn man so wie ich sein Leben fast immer zeichnend begleitet, verselbständigt sich die Zeichnung, wird einmal Notation von Zuständen und dann wieder genaue Analyse, trägt zur Verwirrung und dann wieder zur Klärung bei. Ich könnte kaum denken, ohne zu zeichnen." (Walter Pichler, Es ist doch der Kopf, Ausst.-Kat. CFA Berlin und Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck 2007, S.5, zit. nach: sammlung-essl.at, Zugriff 28.09.2025).

Provenienz: Privatbesitz Hessen

"Atalayar-Serie Nr. 20"

Öl auf Leinwand. 1980.

38 x 46 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Braun signiert "Greis" und datiert, verso mit Pinsel in Rot nochmals signiert, datiert, betitelt und mit den Maßangaben.

Otto Greis erhielt in den 1930er Jahren privaten Mal- und Zeichenunterricht bei Johann Heinrich Höhl und wurde in der Nachkriegszeit stark durch die Begegnung mit Ernst Wilhelm Nay beeinflusst. Ab den 1970er Jahren entwickelte Greis eine neue, lichtdurchflutete Farb- und Formensprache, inspiriert durch seine mediterranen Segelreisen und die Auseinandersetzung mit der italienischen Renaissancekunst. Seine Malweise zeichnet sich durch schichtweise, transparente Farbaufträge aus, die eine schwerelose, atmende Bildwirkung erzeugen und eine vergeistigte Farbe als eigenständiges bildnerisches Mittel ins Zentrum stellen.

Provenienz: Privatbesitz Norddeutschland

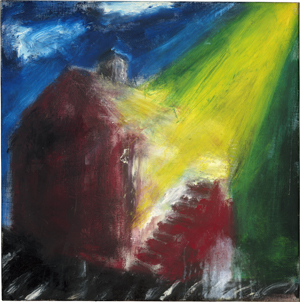

"Haus von Soutine"

Öl auf Leinwand. 1985.

60 x 60 cm.

Verso mit Pinsel in Schwarz signiert "Dieter Hacker", datiert und betitelt.

Ein intensiv gelber Lichtstrahl trifft das abstrahierte rote Haus - und scheint zugleich von Soutines Wohnort auszugehen. Dieter Hacker wurde während seines Studiums in München Mitbegründer der Gruppe Effekt, die sich mit kinetischen Installationen beschäftigte. Bekanntheit erlangte er in den 1980er Jahren als Maler im Kontext mit den Jungen Wilden in Berlin, und bereits seit 1971 vollzog er mit seinem Konzept der vom Künstler geführten Produzentengalerie eine radikale Abkehr vom Kunstmarkt. Hacker widmete sich nicht nur der Malerei, sondern schuf auch politische und sozialkritische Installationen, mit denen er die gesellschaftliche Relevanz der Kunst hinterfragt.

Provenienz: Marlborough Fine Art, London (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite)

Auctionata, Berlin, Auktion 01.12.2015, Lot 108

Privatbesitz Süddeutschland

"Der Schatten"

Gouache, farbige Kreiden und Kohle auf Velin. 1986.

99 x 119 cm.

Unten rechts mit Kreide in Weiß signiert "Hacker", datiert und betitelt.

Großformatige, in vehementem Duktus und effektvollen Farbkontrasten ausgeführte Arbeit des Künstlers. Ab 1986 schuf Dieter Hacker, der sich in den 1970er Jahren intensiv mit politischer Fotografie beschäftigt hatte, auch Bühnenbilder für Inszenierungen und verschiedene Theaterprojekte, unter anderem für die Berliner Schaubühne am Lehniner Platz und Schauspielhäuser in Bochum und Düsseldorf. Von 1990 bis 2007 war Hacker Professor für Malerei an der Universität der Künste Berlin.

Provenienz: Deweer Gallery, Otegem, Belgien (mit deren Klebeetikett verso auf der Rahmenabdeckung)

Van Ham, Köln, Auktion 29.11.2013, Lot 758

Privatbesitz Süddeutschland

[*]: Regelbesteuert gemäß Auktionsbedingungen. [^]: Ausgleich von Einfuhr-Umsatzsteuer.

* Alle Angaben inkl. 25% Regelaufgeld ohne MwSt. und ohne Gewähr – Irrtum vorbehalten.

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2024 Galerie Gerda Bassenge

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2022 Galerie Gerda Bassenge