Klein, Johann Adam

Kostümstudie einer jungen Frau in Rückenansicht mit Haube, Schleier und Handschuhen

Los 6619

Schätzung

800€ (US$ 889)

Kostümstudie einer jungen Frau in Rückenansicht mit Haube, Schleier und Handschuhen.

Feder in Braun, aquarelliert, auf graubraunem Papier aufgezogen. 13,9 x 10,8 cm (Passepartoutausschnitt). Signiert und datiert mittig rechts "J. A. Klein / fec. 1810.".

Provenienz: Laut Vorbesitzer aus der Sammlung König Ludwigs I. von Bayern.

Privatsammlung Oberpfalz.

Dähling, Heinrich Anton

Königin Luise von Preußen als Statyra und ihr Schwager Prinz Heinrich von Preußen als Alexander der Große

Los 6620

Schätzung

4.500€ (US$ 5,000)

Königin Luise von Preußen als Statyra und ihr Schwager Prinz Heinrich von Preußen als Alexander der Große.

Feder in Grau, grau laviert, aquarelliert. 22,5 x 18,6 cm. Auf dem braunen Untersatzpapier oben mittig in Bleistift wohl eigenhändig bezeichnet "Quadrille der Königin", unten mittig "Königin Luise als Statyra Prinz Heinrich / als Alexander / Prinzessinen und Magier".

Vorzeichnung zur ersten der insgesamt zehn (davon neun kolorierte) Tafeln enthaltenden Kupferstichwerkes "Der grosse Maskenball in Berlin zur Feyer des Geburtstages Ihrer Majestät der regierenden Königin von Preußen: am 12ten März 1804 im Königlichen Nationaltheater veranstaltet". Das mit einer ausführlichen Beschreibung des Festes versehene Werk wurde 1805 in Berlin von Ludwig Wilhelm Wittich veröffentlicht. Die Kupfer wurden von Friedrich Jügel und Johann Friedrich August Clar nach Dählings Vorzeichnungen seitengleich gestochen (Lipperheide Sbb 23. Hiler S. 399. Colas 774). Das erste Blatt dieses Ball en Masque stellt, in Gestalt des Prinzen Heinrich, die Rückkehr Alexanders des Großen aus Indien am Hof von Susa dar. Statyra, die älteste Tochter des Darius und schönste Frau ihrer Zeit, verkörpert durch Königin Luise, war dazu bestimmt seine Gemahlin zu werden.

Dähling studierte an der Kunstakademie Berlin, wurde 1811 deren Mitglied, 1814 Professor und 1818 Professor der Zeichenklasse. An den Ausstellungen der Akademie nahm er von 1798 bis 1850 regelmäßig teil. Seit 1832 war er zudem Mitglied des Berliner Senates. Dähling unterhielt enge Beziehungen zum Königshaus und die aus persönlicher Verehrung entstandenen Bildnisse Königin Luises sind mitverantwortlich für ihren Mythos.

Dähling, Heinrich Anton

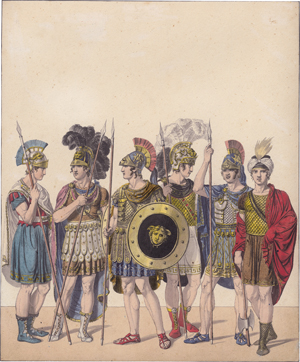

Ein Schiffskapitain, drei Macedonische Feldherren, ein Herold und der Anführer der Meder

Los 6621

Schätzung

4.500€ (US$ 5,000)

Ein Schiffskapitain, drei Macedonische Feldherren, ein Herold und der Anführer der Meder.

Feder in Grau, grau laviert, aquarelliert. 22,4 x 18,6 cm. Auf dem braunen Untersatzpapier unten mittig in Bleistift wohl eigenhändig bezeichnet "Macedonische Feldherren u.s.w.".

Wie die vorherige Losnummer Vorzeichnung zum Kupferstichwerk "Der grosse Maskenball in Berlin zur Feyer des Geburtstages Ihrer Majestät der regierenden Königin von Preußen: am 12ten März 1804 im Königlichen Nationaltheater veranstaltet". Die als vierte Tafel veröffentlichte Darstellung wurde von Friedrich Jügel gestochen. In der ausführlichen Beschreibung des Festes ist zu lesen: "Bald nach Erscheinung des Heroldes trat er (Prinz Wilhelm) mit einem Gefolge von vier Schiffshauptleuten (den Herrn von Collong, Jago, Herzberg und Blankensee) und einer Reihe von vornehmen Gefangenen auf; unter ihnen ein indischer Fürst (Prinz Karl von Mecklenburg)."

Lauer, Nikolaus

Bildnispaar Luise und Friedrich Wilhelm III. von Preußen

Los 6622

Schätzung

12.000€ (US$ 13,333)

Königin Luise im Chemisekleid mit blauem Kopftuch und Halsbinde; König Friedrich Wilhelm III. in Uniform mit Schwarzem Adlerorden.

2 Pastelle, je wohl auf Pergament. Je ca. 40 x 31 cm. Um 1798/99.

Als die mecklenburgische Prinzessin Luise 1793 als Verlobte des preußischen Kronprinzen in Berlin ankam, war der Grundstein zu ihrer bis heute anhaltenden verklärten Popularität, ja kultischen Verehrung, gelegt. Doch darf über diese Mythisierung nicht vergessen werden, dass sich Luise im Gegensatz zu ihrem zaudernden Ehemann Friedrich Wilhelm III. auch als weitsichtige Politikerin auszeichnete. In den Jahren napoleonischer Expansion und preußischer Zögerlichkeit setzte sie sich entschieden für ein Bündnis mit Russland und Österreich ein, suchte und verhandelte mit Bundesgenossen und förderte nach der schmachvollen Niederlage Preußens maßgeblich fortschrittliche Reformer. Aufgrund ihrer Beliebtheit entbrannte über alle Stände hinweg eine große Nachfrage nach Porträts der jungen Monarchin. Am Hofe erkannte man, dass sich mittels einer gesteuerten Bildproduktion die Außenwirkung des preußischen Königshauses beeinflussen ließe. Einfache, lebensnahe Inszenierungen und der Verzicht auf Herrschaftszeichen sollten das Bild einer bürgernahen, progressiven Monarchie zeichnen. Diese Nachfrage bediente unter anderem der Künstler Nikolaus Lauer mit Werken von herausragender Qualität. Lauer hatte seit 1791 eine Stellung als Hofmaler beim Pfalzgrafen von Birkenfeld-Zweibrücken inne, doch zwang ihn das Vorrücken der napoleonischen Truppen 1794 zum Umzug nach Leipzig und Dresden. Aus dem Jahr 1799 hat sich eine Zeitungsannonce erhalten, in der Lauer seine Bildnisse des preußischen Königspaares ankündigt. Von den vorliegenden Brustbildnissen sind mehrere eigenhändige Fassungen bekannt (vgl. Thomas Wiercinski: Der Pastellmaler Nikolaus Lauer. 1753-1824. Werkverzeichnis, St. Wedel 2004, Kat. 54-59, 63, 68, 70). Die Urfassung von Luises Porträt, das die Königin modisch gekleidet in einem weißen Chemisekleid mit der ikonischen Halsbinde sowie einem Schal und Kopftuch in tiefem Blau zeigt, hing in Schloss Monbijoux und gilt als kriegsbedingter Verlust. Eine engverwandte Version ist heute im Schloss Pfaueninsel zu sehen (SPSG, GK I 40618).

Gerst, Johann Karl Jacob

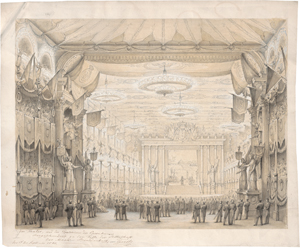

Zwei Entwürfe zum Fest der Ritterschaft der Mark Brandenburg im Berliner Opernhaus 1840

Los 6623

Schätzung

600€ (US$ 667)

Zwei Entwürfe zum Fest der Ritterschaft der Mark Brandenburg im Berliner Opernhaus 1840.

2 Zeichnungen, je Bleistift, teils gewischt, weiß gehöht, ein Blatt gelb- und hellbraun laviert. Je ca. 42,3 x 50,9 cm. Bezeichnet, signiert und datiert "Das Theater, und das Proscenium des Opernhauses / ausgeschmückt zu dem Feste der Ritterschaft / der Mark Brandenburg von Gerst / den 18ten September 1840." bzw. "Schauplatz des Opernhauses den 18 September / 1840 Gerst".

Gerst lernte ab 1808 vier Jahre Theatermalerei beim Opernmaler Bartolomeo Verona in Berlin. Von 1818 bis zu seiner Pensionierung 1851 war er Königlicher Dekorationsmaler und führte viele der berühmten Bühnenentwürfe von Karl Friedrich Schinkel aus. Er war auch als Lehrer für Architektur- und Landschaftsmalerei tätig. Zu seinen Schülern gehörten sein Schwiegersohn Carl Graeb, ferner Karl Eduard Biermann, Eduard Pape und Bernhard Fiedler.

Bardou, Karl Wilhelm

Bildnis eines Mannes im blauen Rock, wahrscheinlich eines russischen Beamten

Los 6624

Schätzung

3.000€ (US$ 3,333)

Bildnis eines Mannes im blauen Rock, wahrscheinlich eines russischen Beamten.

Pastell auf Papier, auf Leinwand montiert. 31,3 x 25,5 cm. Verso auf dem Keilrahmen in brauner Feder signiert "C.W. Bardou".

Karl Wilhelm Bardou war der Sohn des Bildhauers Emanuel Bardou und Neffe von Paul Joseph Bardou, dessen Schüler er wurde. Von 1797 bis 1842 stellte er in der Berliner Akademie Pastellbilder aus. Die Jahre 1804 bis 1827 verbringt er in St. Petersburg, Moskau und Kazan'.

Krüger, Franz

Bildnis eines Mädchens mit Haarschleife und weißem Kragen

Los 6625

Schätzung

750€ (US$ 833)

Bildnis eines Mädchens mit Haarschleife und weißem Kragen.

Schwarze Kreide, weiß gehöht, auf braunem Papier, alt (wohl original) montiert. 21,4 x 18,3 cm.

Laut einem maschinenschriftl. Etikett verso war das Pendantbild eines Jungen 1977 in der Ausstellung "Vom kleinen Prinzen zur Berliner Göre. Berliner Kinder- und Jugenddarstellungen aus drei Jahrhunderten" im Berlin Museum ausgestellt und auf dem Titelbild des von Irmgard Wirth herausgegebenen Kataloges abgebildet.

Provenienz: Galerie Pels-Leusden, Berlin u.a. (Katalogausschnitt verso auf der Rahmenabdeckung).

Ausstellung: Kunst und Kunsthandwerk in Preussen, Galerie Pels-Leusden, Berlin, Zürich, Kampen, 20. September - 17. November 1999, Nr. 188.

Klose, Friedrich Wilhelm

Das großbürgerliche Heinrich-Hagemeister-Haus in der Großen Friedrichstraße 170 / Ecke Französische Straße in Berlin

Los 6626

Schätzung

3.000€ (US$ 3,333)

Das großbürgerliche Heinrich-Hagemeister-Haus in der Großen Friedrichstraße 170 / Ecke Französische Straße in Berlin.

Aquarell und Gouache auf Velin, alt auf einen mit dünner Goldrahmung verzierten Untersatzkarton aufgezogen. 17,4 x 15,4 cm. Um 1847.

Das Aquarell zeigt das großbürgerliche Eckhaus des Berliner Fabrikanten, Händlers und Hoflieferanten Heinrich Hagemeister, das sich in der Großen Friedrichstraße 170 an der Ecke zur Französischen Straße befand. Das Aquarell diente im Jahre 1847 auch als Vorlage für die als Holzstich erschienene Werbung der Firma Heinrich Hagemeister, die in ihren Annoncen Metall- und Bronze-Waren aus Großbritannien und Frankreich, sowie aus eigener Produktion anpries und ferner galvanische Vergoldungen und Versilberungen von Gegenständen anbot. Das fein ausgeführte Aquarell lässt die edlen Waren in den Schaufenstern des Ladengeschäfts erkennen. Ein eleganter Herr mit Zylinder ist im Begriff, das Geschäft zu betreten, während einige Passanten die ausgestellten Stücke betrachten. Um sie herum pulsiert das geschäftige Treiben der Friedrichstraße. - Mit einer schriftlichen Bestätigung der Autorschaft von Prof. Helmut Börsch-Supan, Berlin, vom 2. März 2012.

Krüger, Franz

Bildnis eines Herrn mit Zylinder in Rückenansicht

Los 6627

Schätzung

1.500€ (US$ 1,667)

Der Berliner Bankier A. G. Thiermann im Gehrock mit Zylinder und Gehstock in Rückenansicht.

Grauer Stift, teils aquarelliert auf chamoisfarbenem Karton. 22,8 x 13,8 cm. Unten rechts in grauem Stift bez. "Thiermann".

Bei der feinen Studie handelt es sich um die Vorzeichnung zur Figur des Berliner Bankiers und Kunstsammlers A. G. Thiermann für das 1844 vollendete Gemälde "Huldigung vor König Friedrich Wilhelm IV. am 15. Oktober 1840 vor dem Schloss zu Berlin".

Provenienz: Sammlung Hermann Ohse, Berlin (Lugt 1350).

Amsler und Ruthardt, Berlin, Auktion 1913, Los 361 mit Abb. Tafel 3.

Sammlung E. und G. Tietz, Berlin.

C.G. Boerner, Leipzig, Auktion 172, 1931, Los 77 mit Abb. Tafel V.

Sammlung Carl Heumann, Chemnitz (Lugt 2841a).

Stuttgarter Kunstkabinett Roman Norbert Ketterer, Stuttgart, Auktion 29 am 29. November 1957: Sammlung Heumann, Chemnitz. Kunst des 18. und 19. Jahrhunders. Aquarelle, Zeichnungen, Gemälde, Graphik, Los 177.

Literatur: Ausst. Kat. Deutsche Zeichenkunst aus zwei Jahrhunderten, 1760-1960. Aquarelle, Zeichnungen und Druckgraphik aus der Sammlung W. B., Staatliche Kunsthalle Karlsruhe 1967, Nr. 64.

Schmidt, Johann Heinrich

Bildnis L. N. Boudin de Vesvres, Inspecteur General des Postes

Los 6628

Schätzung

3.500€ (US$ 3,889)

Bildnis des Nicolas-Lazare Boudin de Vesvres, Inspecteur General des Postes.

Pastell, wohl auf Pergament. 38,7 x 31,2 cm. Oben rechts signiert und datiert "Schmidt peintre du Roi 1813".

Das lebensnahe Bildnis zeigt Nicolas-Lazare Boudin de Vesvres (1759-1828), einen hochrangigen Beamten im Dienste Napoléons. Die Signatur Schmidts mit dem Zusatz "peintre du Roi" bezieht sich auf dessen Stellung als Maler am Dresdener Hof für den König Friedrich August III. von Sachsen. Entsprechend darf man davon ausgehen, dass dieses Pastell 1813 in Dresden entstand, als sich Napoléon dort mit großer Entourage aufhielt. Tatsächlich befand sich auch der Dargestellte Boudin de Vesvre in der Gefolgschaft des Kaisers in Dresden, wo er die Position des "commissaire-general pour le service des Postes" innehatte. Am 12. März 1813 wurde ihm das Ritterkreuz des Ordens der Reunion verliehen, einem Orden, den Napoléon gerade erst 1811 gegründet hatte. Möglicherweise bot diese Ordensverleihung den Anlass für das Portrait Boudin de Vesvres bei dem hochgeschätzten Pastellmaler Johann Heinrich Schmidt.

Provenienz: Swan Fine Art Auctions, Tetsworth, am 5. März 2014, Los 41.

Literatur: Neil Jeffares: Dictionary of pastellists before 1800. Online Edition, "Johann Heinrich Schmidt", J. 662.1107.

Faber du Faur, Christian Wilhelm von

Aus dem Russlandfeldzug Napoleons 1812: Vor Smolensk

Los 6629

Schätzung

2.400€ (US$ 2,667)

Aus dem Russlandfeldzug Napoleons 1812: Die Württembergische Artillerie und Jäger vor Smolensk, den 18. August 1812, morgens 6 Uhr.

Aquarell. 44,3 x 74,3 cm.

Christian Wilhelm von Faber du Faur, seit 1802 als Jurist im Staatsdienst tätig, meldete sich 1809 freiwillig in die württembergische Armee, die 1812 als ein Teil der napoleonischen Armee am Russlandfeldzug des französischen Monarchen teilnahm. Faber du Faur, der auch ein versierter Historien- und Landschaftsmaler war, schuf auf diesem Feldzug täglich Skizzen, die den Fortgang des tragischen Geschehens festhielten. 1831 wurden diese Skizzen, die den kompletten Feldzug mit dem Rückzug darstellen, zusammen mit den Kommentaren des Major Kausler veröffentlicht. Die bildlichen Darstellungen haben den Charakter eines Augenzeugenberichtes und sichern Faber du Faur die Rolle als bedeutendster Bildchronisten des Russlandfeldzuges.

Das Aquarell zeigt die württembergische Armee vor einer kleinen Kapelle am linken Ufer des Dnjepers, als sie den von einem heranreitenden Adjutanten überbrachte Befehl erhalten, vorzurücken. Im Hintergrund erscheinen zwischen den Hügeln die Schwaden russischen Artilleriefeuers. Eine andere, ebenfalls als Aquarell ausgeführte Version dieses Motivs existiert im Bayerischen Armeemuseum (s. Ernst Aichner (Hrsg.): Christian Wilhelm von Faber du Faur: Der Russlandfeldzug Napoleons 1812. Nach den Originalen im Bayerischen Armeemuseum..., Ingolstadt 2003, Tafel 33).

Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers.

Durch Erbfolge an Karin von Faber du Faur, Hamburg.

Privatbesitz Hamburg.

Studie einer Felsformation.

Rote Kreide über Spuren von Graphit, braun und grau laviert. 28,3 x 27,9 cm.

Der Maler, Zeichner und Graphiker Jean-Antoine Constantin studierte ab 1771 an der Akademie von Marseille bei Joseph Antoine David. Seit 1777 bildete Constantin sich künstlerisch in Rom weiter, wo er sechs Jahre verbleibt und eine eigenständige, naturverbundene Landschaftsauffassung entwickeln sollte. In den folgenden Jahren schuf er in Italien eine Reihe von Studien vor der Natur, die zu den frühen Zeugnissen des Pleinairismus zählen. Um 1783 kehrte Constantin aus Krankheitsgründen vorzeitig nach Aix zurück, wo er wenig später eine Berufung als Direktor der dortigen Zeichenschule erhielt. Als Landschafter und Lehrer übte Constantin einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der provenzalischen Landschaftsschule der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus. Offenbar war der Künstler von Felsen fasziniert. Im Ausstellungskatalog des Marseiller Musée des Beaux-Arts von 1986 ist dieser Werkgruppe ein ganzes Kapitel gewidmet (Kat. Jean-Antoine Constantin, Musée des Beaux-Arts de Marseille, Marseille 1986, Kat. Nr. 35 ff.).

Hammer, Christian Gottlob

Das Elbtal mit Blick auf die Königsnase in der Sächsischen Schweiz

Los 6631

Schätzung

4.500€ (US$ 5,000)

Das Elbtal mit Blick auf die Königsnase in der Sächsischen Schweiz.

Aquarell und Gouache. 55 x 77 cm. Unten rechts signiert und datiert "nach der Natur gez. von CG Hammer in Dresden. 1814".

Wunderbar malerisch angelegte Ansicht des Elbtals östlich von Pirna mit Blick auf den Felsen der Königsnase in Vogelgesang nordwestlich von Struppen. Hammer wiederholte den gleichen Ausblick, jedoch ohne die rahmenden Bäume und mit variiertem Vordergrund in späteren aquarellierten Radierungen.

Kersting, Georg Friedrich

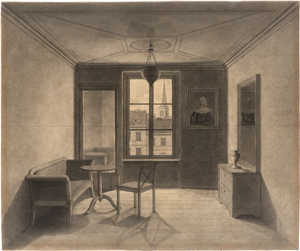

Interieur mit Fensterausblick

Los 6632

Schätzung

75.000€ (US$ 83,333)

Interieur mit Fensterausblick.

Feder in Schwarz und Pinsel in Grau auf Whatman-Velin. 28,8 x 34,4 cm. Unten rechts monogrammiert "GK" (ligiert). Wz. "J. Whatman 1838".

Georg Friedrich Kerstings schuf mit seinen Interieurs die bekanntesten Innenraumdarstellungen der deutschen Romantik. Wie Caspar David Friedrich, mit dem ihn eine enge Freundschaft verband, hatte er an der Kunstakademie in Kopenhagen studiert (1805-1808). Die klare Bildsprache und ausgesprochene Sensibilität für Lichtwirkungen dieser Schule prägten sein Werk ganz entschieden. Anschließend ging Kersting nach Dresden. Hier stellte er 1811 erstmals Interieurs aus - zwei Atelieransichten mit den Künstlerfreunden Gerhard von Kügelgen und Friedrich bei der Arbeit. Schon da zeigt sich, dass seine Raumdarstellungen keine anekdotisch schildernden Bilddokumente sind. Entrückt von dem bitteren Alltag während der französischen Okkupation und der Jahre unmittelbar danach, sind sie in sich abgeschlossene Welten, die in ihrer Reduziertheit kaum etwas über die Gewohnheiten und die Persönlichkeit ihrer Bewohner erzählen. Es geht Kersting vielmehr um das Einfangen einer kontemplativen Atmosphäre. Die nüchterne Leere wird dabei zur Echokammer für die friedliche Stille, die in den Bildern spürbar präsent ist.

Vorliegendes Interieur zeigt einen sparsam möblierten Wohnraum im Biedermeierstil: Links eingerichtet ist eine Sitzecke mit Canapé, kleinem Rundtisch und Stuhl vor einem Trumeauspiegel, rechts steht eine Kommode unter einem zweiten Spiegel, daneben ein altmeisterliches Porträt an der Wand. Werner Schnell hob die Bedeutung der Zeichnung aufgrund des deutlich sichtbaren Liniengerüstes hervor, das wertvolle Rückschlüsse auf die präzise Vorgehensweise Kerstings beim Konstruieren seiner Zimmerbilder erlaubt. Das Blatt durchkreuzen je eine waagrechte und senkrechte Zentralachse, die sich im Fenster in der Bildmitte treffen. Entlang dieser Linien verläuft vertikal die Mittelstrebe des Fensterrahmens, während die Horizontale die Fensterwand im Goldenen Schnitt harmonisch teilt. Zahlreiche Einstichpunkte im Papier zeugen davon, dass Kersting von diesem Fluchtpunkt ausgehend das Bild sorgfältig zentralperspektivisch komponierte.

Die Ausrichtung des reduzierten Möbelinventars und der fluchtenden Seitenwände lenken den Blick ganz natürlich auf die Fensteröffnung. Diese Anziehungskraft wird dadurch verstärkt, dass dort die hellste Fläche auf dem Papier ist. Doch unser Blick kann nicht weiter in die Ferne schweifen, versperrt doch eine Häuserfront abrupt den Ausblick. Durch diesen kompositorischen Kunstgriff wirft Kersting den Betrachter wieder in den Raum zurück. Verstärkt wird dieser Innenraumbezug durch die beiden Spiegel, die das Zimmer im Gegensatz zum Fenster nach innen öffnen und die Blickwinkel auf das Interieur multiplizieren. So schafft Kersting ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Außen- und Innenwelt, zwischen den Kräften, die den Blick aus dem Fenster lenken, und jenen die ihn innerhalb der Grenzen des Zimmers verankern.

Wie in allen seinen Zimmerbildern war für Kersting neben diesen raumperspektivischen Aspekten die Behandlung von Licht die vielleicht zentralste künstlerische Aufgabe. Einzige Beleuchtungsquelle ist hier das große, nach Süden ausgerichtete Fenster; eine Art Bild im Bild mit der Ansicht des oberen Abschlusses einer Häuserfront und des dahinter gelegenen Kirchturms. Von hier strömt heller Sonnenschein in das Zimmer herein und definiert subtil moduliert die Flächenaufteilung des Raumes und das darin befindliche Mobiliar. Bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass Kersting den Lichteinfall unter Annahme zweier unterschiedlicher Sonnenstände simulierte. So wirft der Stuhl zwei sich überschneidende Schatten auf den Boden. Links überlagern sich diese mit den beiden ovalen Schattenrissen des Tisches, an der Decke zeichnet sich zweifach die Silhouette der Lampe ab, während in der rechten Ecke der Schattenwurf der Kommode einmal kurz und dunkel frühere Tagesstunden und ein weiteres Mal langgezogen und hell die sich neigende Sonne suggeriert.

Das neuentdeckte Wasserzeichen mit der Jahreszahl 1838 legt den Entstehungszeitpunkt der Zeichnung in das letzte Lebensjahrzehnt des Künstlers, der 1847 stirbt. Damit gehört sie anders als bislang angenommen zu Kerstings Spätwerk. Das widerlegt die weit verbreitete Annahme, seine Kunst habe nach Antritt seiner Beamtenposition als Malervorsteher der Meißener Porzellanmanufaktur im Jahr 1818 an Qualität eingebüßt. Wir begegnen auf dem Blatt einem selbstsicheren und nach wie vor neugierig forschenden Zeichner auf dem Höhepunkt seines Könnens. Bei der Wahl und Positionierung des Mobiliars ist das ästhetische Prinzip der Schlichtheit und Reduktion perfektioniert, die Lichtregie ist meisterhaft, die Ausführung von einnehmender Präzision.

Gezeichnete Zimmerbilder von der Hand Georg Friedrich Kerstings sind überaus rar. Lediglich dreizehn Blatt sind bekannt, von denen sich acht in musealen Sammlungen befinden und eines als verschollen gilt (vgl. Schnell A 80, A 119, A 120 und B 66-75). Somit ist vorliegendes Blatt eines der letzten in Privatbesitz. Die Zeichnung darf mit ihrem unvergänglichen Spiel von Licht und Stille außerdem als eine der herausragenden in Kerstings zeichnerischem Œuvre und überhaupt als eine Ikone romantischer Interieurbilder gelten. Die Darstellung wird hier erstmals in ihrer Vollständigkeit präsentiert werden, da sie in den bisherigen Publikationen nur ausschnitthaft gemessen und abgebildet wurde.

Provenienz: Der Antiquar - Roland A. Exner, Hannover, Auktion 28 am 17. März 1979, Los 123 (mit Abb.).

Seither Privatsammlung Hannover.

Ausstellung: Rooms with a View. The Open Window in the 19th Century, Metropolitan Museum of Art, New York, 5. April - 4. Juli 2011.

Literatur: Werner Schnell: Georg Friedrich Kersting (1785-1847). Das zeichnerische und malerische Werk mit Œuvrekatalog, Berlin 1994, S. 350, Nr. B 67 ("Interieur II"), mit Abb.

Sabine Rewald (Hrsg.): Rooms with a View. The Open Window in the 19th Century, Ausst.Kat. New York, New Haven/ London 2011, Kat. 57.

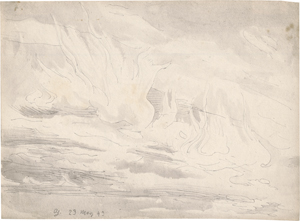

Wolkenstudie.

Bleistift. 14,7 x 18,9 cm. Oben rechts datiert "1851" sowie mit eigenh. Farbangaben. Wz. Buchstabe M mit Blätterkranz.

Beigegeben von demselben drei weitere Himmels- bzw. Wolkenstudien, sämtlich mit eigenh. Bezeichnungen, zwei monogrammiert und datiert "16 Mai [18]34 3 Uhr CG." bzw. "1/2 8 Uhr den 9 Mai 18[50] CG".

Provenienz: Kunsthandlung Friedrich Axt, Dresden.

Privatsammlung Sachsen (erworben 1937 bei Axt).

Villa Grisebach, Berlin, Auktion am 1. Juni 2022, bei Los 184.

Zuletzt Privatsammlung Berlin.

Gille, Christian Friedrich

Himmelstudie mit flammenförmigen Wolken

Los 6634

Schätzung

750€ (US$ 833)

Himmelstudie mit flammenförmigen Wolken.

Bleistift, grau laviert. 14,4 x 18,9 cm. Unten links monogrammiert und datiert "CG 23 May [18]43".

Beigegeben von demselben vier weitere Himmelstudien: zwei mit Regenbogen, eine mit dichtem Regen und eine bezeichnet "Aurora".

Provenienz: Kunsthandlung Friedrich Axt, Dresden.

Privatsammlung Sachsen (erworben 1937 bei Axt).

Villa Grisebach, Berlin, Auktion am 1. Juni 2022, bei Los 184.

Zuletzt Privatsammlung Berlin.

Junilandschaft mit dem Regenbogen (Landschaft mit Liebespaar).

Bleistift auf Bütten, verso: zwei weitere Varianten der Komposition. 27,1 x 37,8 cm.

Vorstudie für das bedeutende Gemälde Richters von 1859, heute in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

Provenienz: C.G. Boerner, Leipzig (1947).

Christie's, London, Auktion am 13. Oktober 1994 "German and Austrian Art", Los 18.

Sammlung Erhard Kaps, Leipzig (Lugt 3549).

Richter, Ludwig

Blick auf eine der Elbinseln bei Pillnitz

Los 6636

Schätzung

600€ (US$ 667)

Blick auf eine der Elbinseln bei Pillnitz.

Bleistift auf Velin. 20 x 24,7 cm.

Beigegeben drei weitere Bleistiftzeichnungen von und zugeschrieben an Wilhelm Kaulbach, Johann Adam Klein und Carl Robert Kummer.

Provenienz: Aus dem Nachlass der Tochter des Künstlers Helene Richter (verh. Kretzschmar, 1837-1927, Annotation auf dem Passepartout).

Bertha Chrambach (Enkelin von Helene Richter, geb. Kretzschmar).

Privatbesitz, Leipzig.

Richter, Adrian Ludwig

Junges Mädchen mit Lämmlein; Junge bei Andacht und liegendes Mädchen- Figurenskizzen für das Gemälde "Abendandacht"

Los 6637

Schätzung

400€ (US$ 444)

Junges Mädchen mit Lämmlein; Junge bei Andacht und liegendes Mädchen - Figurenskizzen für das Gemälde "Abendandacht".

2 Bleistiftzeichnungen (recto und verso) auf chamoisfarbenem Velin, fest in ein Fensterpassepartout montiert. 14,2 x 16,4 cm. Wz. Whatman Turkey Mill.

Drei Figurenskizzen zu den Kindern in Ludwig Richters berühmtem Gemäde "Abendandacht" im Museum der Bildenden Künste in Leipzig.

Partie im Rabenauer Grund mit kleiner Felshöhle.

Bleistift auf Velin. 14,2 x 20,9 cm. Unten rechts monogrammiert, datiert und bez. "L.R." und "Rabenauer Grund Aug. [18]67".

Der südlich von Dresden gelegene Rabenauer Grund inspirierte im 19. Jahrhundert zahlreiche Künstler der Romantik dazu, vor Ort Naturstudien anzufertigen. Der Reiz des waldigen, unberührten Tales, durch das sich die Rote Weißeritz schlängelt, zog bereits um 1822/23 den jungen Ludwig Richter an, der in der Folge immer wieder Zeichnung anfertigte, die dann auch in Gemälde mündeten. Bei vorliegender Zeichnung reizten den Maler ganz offenbar vor allem die von Erosion modellierten bizarren Felsen, die eine kleine Höhle bilden.

Provenienz: Sammlung Eduard Cichorius, Leipzig.

Literatur: Ausst. Kat. Deutsche Zeichenkunst aus zwei Jahrhunderten, 1760-1960. Aquarelle, Zeichnungen und Druckgraphik aus der Sammlung W. B., Staatliche Kunsthalle Karlsruhe 1967, Nr. 112.

Faber, Johann Theodor Eusebius - Schule

Waldpartie mit Felsformationen, im Mittelgrund ein Wanderer

Los 6639

Schätzung

750€ (US$ 833)

Schule. Waldpartie mit Felsformationen, im Mittelgrund ein Wanderer.

Feder und Pinsel in Schwarz. 37,8 x 46,2 cm.

Provenienz: Sammlung Bodemer, Zschopau (verso mit handschrifltichem Etikett).

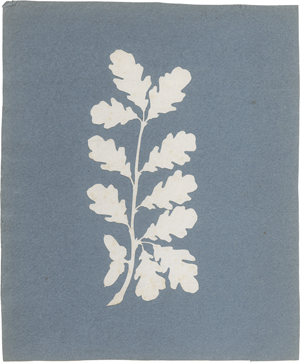

Eichenzweig.

Scherenschnitt aus Bütten, punktuell auf blauem Untersatz montiert. Ca. 25 x 11 cm (Scherenschnitt); 35,9 x 29,5 cm (Untersatz).

Provenienz: Sammlung Otto Speckter, Hamburg.

Privatbesitz, Norddeutschland.

Literatur: Cornelia Richter: Philipp Otto Runge. "Ich weiß eine schöne Blume". Werkverzeichnis der Scherenschnitte, München 1981, Nr. 177.

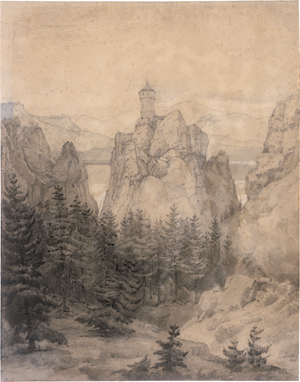

Felsenburg im Gebirge.

Feder in Schwarz über Bleistift, braun und grau laviert. 40 x 31,4 cm. Rechts unten signiert und (undeutlich) datiert "CDahl 18[3]5", links unten nummeriert "85", verso in Feder alt und mit Bleistift erneut nummeriert "no 13", sowie mit der leichten Anlage einer Baumlandschaft in Bleistift, dort ebenso mit Bleistift nummeriert "85".

Dahl, Johann Christian Clausen

Norwegische Gebirgslandschaft mit Dorf

Los 6642

Schätzung

2.400€ (US$ 2,667)

Norwegische Gebirgslandschaft mit Dorf.

Grauer Stift, grau und rotbraun laviert. 16,1 x 20,6 cm. Am linken Rand signiert und datiert "d. 10 Febr. 1845 Dahl".

Provenienz: Sammlung Alexander Flinsch, Berlin.

C.G. Boerner, Leipzig, Auktion CXI am 29. und 30. November 1912, Los 207 (dort als "Schweizer Bergpanorama").

Sammlung Gustav Engelbrecht, Hamburg (Lugt 1148).

Sammlung Carl Heumann, Chemnitz (Lugt 2841a).

Stuttgarter Kunstkabinett Roman Norbert Ketterer, Stuttgart, Auktion 29 am 29. November 1957: Sammlung Heumann, Chemnitz. Kunst des 18. und 19. Jahrhunders. Aquarelle, Zeichnungen, Gemälde, Graphik, Los 39 mit Abb. Taf. 16.

Literatur: Ausst. Kat.100 Jahre deutsche Zeichenkunst 1750-1850, Sammlung Konsul Heumann Chemnitz, Chemnitz 1930, Nr. 31.

Kurt Zoege von Manteuffel, in: Belvedere 9, 1930/II, S. 39 und Abb. 33,1.

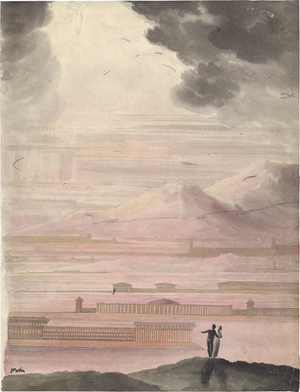

Martin, John - Umkreis

Vision einer himmlischen Stadt

Los 6643

Schätzung

1.200€ (US$ 1,333)

Umkreis. Vision einer himmlischen Stadt.

Aquarell, Spuren von Bleistift. 28,1 x 21,4 cm. Oben zwischen den Wolken bezeichnet "Heaven", unten links von fremder Hand bezeichnet "JMartin".

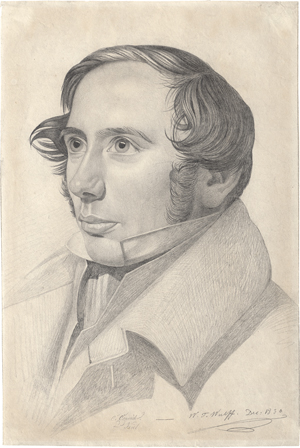

Bildnis "C. Conräder aus Kiel".

Bleistift auf feinem Velin. 29,9 x 20 cm. Unten mittig in Bleistift betitelt und weiterhin unten rechts signiert und datiert "W. T. [sic!] Wulff. Dec: 1830".

Zwei Segelschiffe auf hoher See.

Bleistift, weiß gehöht. 15,4 x 22,6 cm. Unten links signiert und datiert "Carl Baagoe [ligiert] [18]82".

um 1840. Am Fjord von Præstø auf Seeland.

Aquarell über Spuren von Bleistift, alt montiert. 23,1 x 28,8 cm. Auf dem Untersatz von alter Hand bezeichnet "Prostóe Bugt [Bucht von Præstø]".

Malerisch im südlichen Seeland zwischen Wiesen und Wäldern gelegen ist die Landschaft um den Fjord von Præstø bereits gegen Ende des sogenannten Goldenen Zeitalters zu einem Anziehungspunkt für dänische Künstler geworden. Treffpunkt war der Herrensitz Nysø, in dem unter anderem Bertel Thorvaldsen nach seiner Rückkehr aus Italien eine Zeit lang lebte und arbeitete, das aber auch Künstlern wie Hans Christian Andersen oder Peter Christian Skovgaard als idyllisches Refugium diente.

Dänisch

um 1860. Die alte Papiermühle Strandmøllen nördlich von Kopenhagen

Los 6647

Schätzung

750€ (US$ 833)

um 1860. Die alte Papiermühle Strandmøllen nördlich von Kopenhagen.

Aquarell und Bleistift, alt montiert. 17,2 x 25,6 cm. Auf dem Untersatz von alter Hand bezeichnet "Drevsens Papiirmölle".

Die ehemalige Papiermühle Strandmøllen lag am Öresund nördlich von Kopenhagen an der Mündung des kleinen Flusses Mølleåen. Das Unternehmen wurde im frühen 18. Jahrhundert gegründet und gehörte lange zu den wichtigsten Papiermanufakturen Dänemarks. Bis zu deren Aufgabe kurz vor der Jahrhundertwende war sie in der Hand der Gründerfamilie Drewsens, deren unmittelbar neben der Mühle erbautes Haus hier zu sehen ist.

Steingeröll im Loisachtal.

Aquarellierte Bleistiftzeichnung. 22,2 x 32,5 cm. Rechts unten signiert und mittig datiert und bezeichnet "Sept: [18]31. Loisach.".

Provenienz: Aus einer unbekannten Sammlung "[...] G.B." (nicht bei Lugt).

Sammlung Adolf Glüenstein, Hamburg (Lugt 123).

Seit ca. 1918 Privatsammlung Hamburg.

Durch Erbschaft Privatsammlung Berlin.

[*]: Regelbesteuert gemäß Auktionsbedingungen. [^]: Ausgleich von Einfuhr-Umsatzsteuer.

* Alle Angaben inkl. 25% Regelaufgeld ohne MwSt. und ohne Gewähr – Irrtum vorbehalten.

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2024 Galerie Gerda Bassenge

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2022 Galerie Gerda Bassenge