Artist Index: Heyse, Paul

Es wurden 21 Lose gefunden. Künstlerbenachrichtigung aktivieren

Los 2026Heyse, Paul

Brief an einen Schriftsteller-Kollegen. 1884

Auktion 125

Zuschlag

240€ (US$ 267)

Über den "Neuen deutschen Novellenschatz"

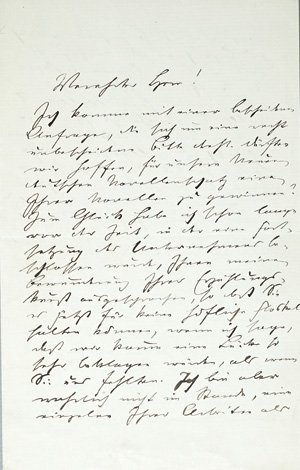

Heyse, Paul, Schriftsteller, Nobelpreisträger, Haupt des Münchener Dichterkreises (1830-1914). Eigh. Brief m. U. "Paul Heyse". 31/2 S. Doppelblatt. 8vo. München 17.IV.1884.

An einen Schriftsteller-Kollegen in Berlin, den er um eine Novelle als Beitrag zu der von Heyse und R. Laistner herausgegebenen Anthologie "Neuer deutscher Novellenschatz" (1884-1888) bittet. "... Zum Glück habe ich schon lange vor der Zeit, in der eine Fortsetzung des Unternehmens beschlossen wurde, Ihnen meine Bewunderung Ihrer Erzählungskunst ausgesprochen, so daß Sie es jetzt für keine höfliche Floskel halten können, wenn ich sage, dass wir kaum eine Lücke so sehr beklagen würden, als wenn Sie uns fehlten. Ich bin aber wahrlich nicht im Stande, eine einzelne Ihrer Arbeiten als vorzugsweise begehrenswerth zu bezeichnen. Die Vorzüge Ihres Stils und die Eigenartigkeit der Stoffe und Charaktere sind allen gemeinsam ...". Der Autor möge selbst auswählen, was er von seinen Werken für geeignet hält, es der "Mustersammlung" zur Verfügung zu stellen. Äußert sich dann über den zu erwartenden Erfolg der Reihe beim Buchhandel, die Ausstattung der Bände und die Honorare. "... Die ersten drei Bändchen erscheinen in 14 Tagen. Sie werden sich überzeugen, daß wir Sie in die beste Gesellschaft bringen ...". Am Schluß heißt es: "... Ich füge nur noch die besten Grüße hinzu und mein Bedauern, Sie bei meinem letzten Besuch in Berlin nicht gesehen zu haben. Vielleicht hab' ich im nächsten Herbst Gelegenheit mich zu entschuldigen ... Darf ich Sie bitten, das inliegende Billet gelegentlich Ihrem Bruder zukommen zu lassen?"

Los 2027Heyse, Paul

Brief an Friedrich Spielhagen. 1884

Auktion 125

Zuschlag

140€ (US$ 156)

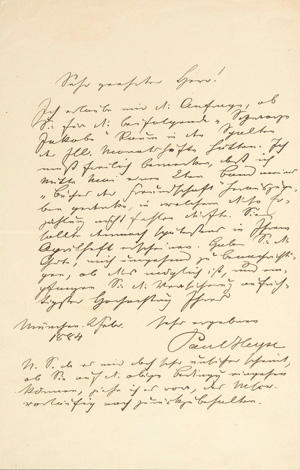

Heyse, Paul (1830-1914). Eigh. Brief m. U. 1 S. Doppelbl. Gr. 8vo. München 2.II.1884.

An den Herausgeber und Redakteur der "Westermanns illustrierten deutschen Monatshefte", Friedrich Spielhagen, bezüglich des Vorabdrucks seiner Novelle "Die schwarze Jakobe". "... Ich erlaube mir d. Anfrage, ob Sie für d. beifolgende "Schwarze Jacobe" Raum in den Spalten der Ill. Monatshefte hätten. Ich muß freilich bemerken, daß ich Mitte Mai einen 2ten Band meines 'Buches der Freundschaft' herauszugeben gedenke, in welchem diese Erzählung nicht fehlen dürfte. Sie sollte demnach spätestens im Ihrem Aprilheft erscheinen. Haben Sie d. Güte, mich umgehend zu benachrichtigen, ob dies möglich ist, und empfangen Sie d. Werklieferung m. aufrichtigster Hochachtung Ihres sehr ergebenen Paul Heyse. - P.S. da es mir doch sehr unsicher scheint, ob Sie auf d. obige Bedingung eingehen können, ziehe ich es vor, das Man. vorläufig noch zurückzubehalten." - Offenbar konnten sich Heyse und Spielhagen einigen, denn die Novelle erschien im 56. Band (April-September 1884) der "Monatshefte", bevor sie in Heyses "Gesammelten Novellen" im gleichen Jahr bei Hertz in Berlin gedruckt wurde.

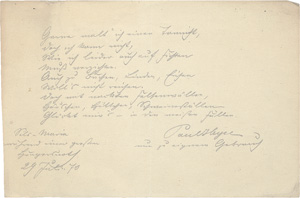

Heyse, Paul, Schriftsteller, Nobelpreisträger, Haupt des Münchener Dichterkreises (1830-1914). 2 eigh. Briefe, 1 eigh. Gedichtmanuskript m. U. "Paul Heyse" und eine zugehörige eigh. Bleistift-Skizze. Zus. 71/2 S. (Tinte, Durchschrift und Bleistift). Gr. 4to, 8vo und quer-gr. 8vo. 1870-1884.

Der erste Brief (München 1882) ist die wohl mit Hilfe von Kopierpapier gefertigte Durchschrift eines umfangreichen handschriftlichen Briefes von Heyse an Rudolf Graf Hoyos, der ihm die von Hoyos herausgegebene Sammlung "Briefe eines Unbekannten (Alexander von Villers)", die 1881 bei Gerold in Wien erschienen war, übersandt hatte. Die Kopie hat Heyse wahrscheinlich für das Ehepaar Gerold angefertigt oder anfertigen lassen. Heyse würdigt darin ausführlich Villers' Persönlichkeit und kommt dabei auf dessen Abneigung gegen Gottfried Keller zu sprechen. Erst in diesen Briefen, in denen Heyse öfter vorkommt, habe er, Heyse, erkannt, welch bedeutende Persönlichkeit und großer Geist mit Villers Tod verlorengegangen sei, was ihn mit tiefer Trauer erfülle. - Der zweite Brief (Frankfurt 1884) ist an die Wiener Salonière Rosa von Gerold gerichtet, der er ausführlich sein Beileid zum Tod ihres Mannes, des Verlagsbuchhändlers Moritz von Gerold, ausspricht. - Das Gedicht kommentiert ein Blatt mit einer Bleistiftzeichnung, die eine zeichnende Frau in Rück-Ansicht vor einem bergigen Hintergrund zeigt; in der linken unteren Ecke Heyses Kommentar: "Frau Rosa Gerold angesichts des La Margna der Kunst fröhnend. 22. Juli 1870". - Dazu sandte oder überreichte er ihr eine Woche später das Scherzgedicht: "Gerne malt' ich einen Tannicht, / Doch ich kann nicht, / Wie ich leider auch auf Fichten / Muß verzichten. / Auch zu Buchen, Linden, Eichen / Will's nicht reichen. / Doch mit nackten Felsenwällen, / Häuschen, Hüttchen, Schweineställen / Glückt mir's - in den meisten Fällen. - Paul Heyse, nur zu eignem Gebrauch. - Sils-Maria während einer großen Hungersnoth, 29 Juli 70". - Dabei: Anna Heyse, Pauls Ehefrau (1849-1930). 4 eigh. Briefe m. U. "Anna Heyse". Zus. 13 S. 8vo und gr. 8vo. Starnberg, Prien am Chiemsee und München 1871-1884. - Umfangreiche Briefe an ihre Freundin Rosa von Gerold in Wien. Über Familiäres, die Krankheit ihres Kindes, den Tod Moritz von Gerolds und über den Dramatiker und Burgtheaterdirektor Adolf Wilbrandt: "... Es ist mir zu leid, daß der Verkehr mit Willbrandt [sic] kein regerer ist. Ich hätte es ihm und Ihnen gegönnt. Denn er ist ein selten liebenswürdiger Mensch, der bei seinem Geist eine fast kindliche Herzensgüte u. Heiterkeit bewahrt hat und es mir dadurch auch so angethan hat, daß mich Paul beständig mit Adolf neckte, da ich nach jedem seiner Besuche immer wieder von diesen Eigenschaften sprechen mußte. Ich glaube aber, daß ihn [Wilbrandt] die Arbeit vielleicht noch fester als die Baudia [wohl seine Frau, die Schauspielerin Auguste Wilbrandt-Baudius] umstrickt hält, so hörten wir wenigstens neulich, denn er selbst schreibt sehr selten, da er, glaube ich, neben seinem Studium durch den Strom des geselligen Lebens wohl sehr in Anspruch genommen ist ...".

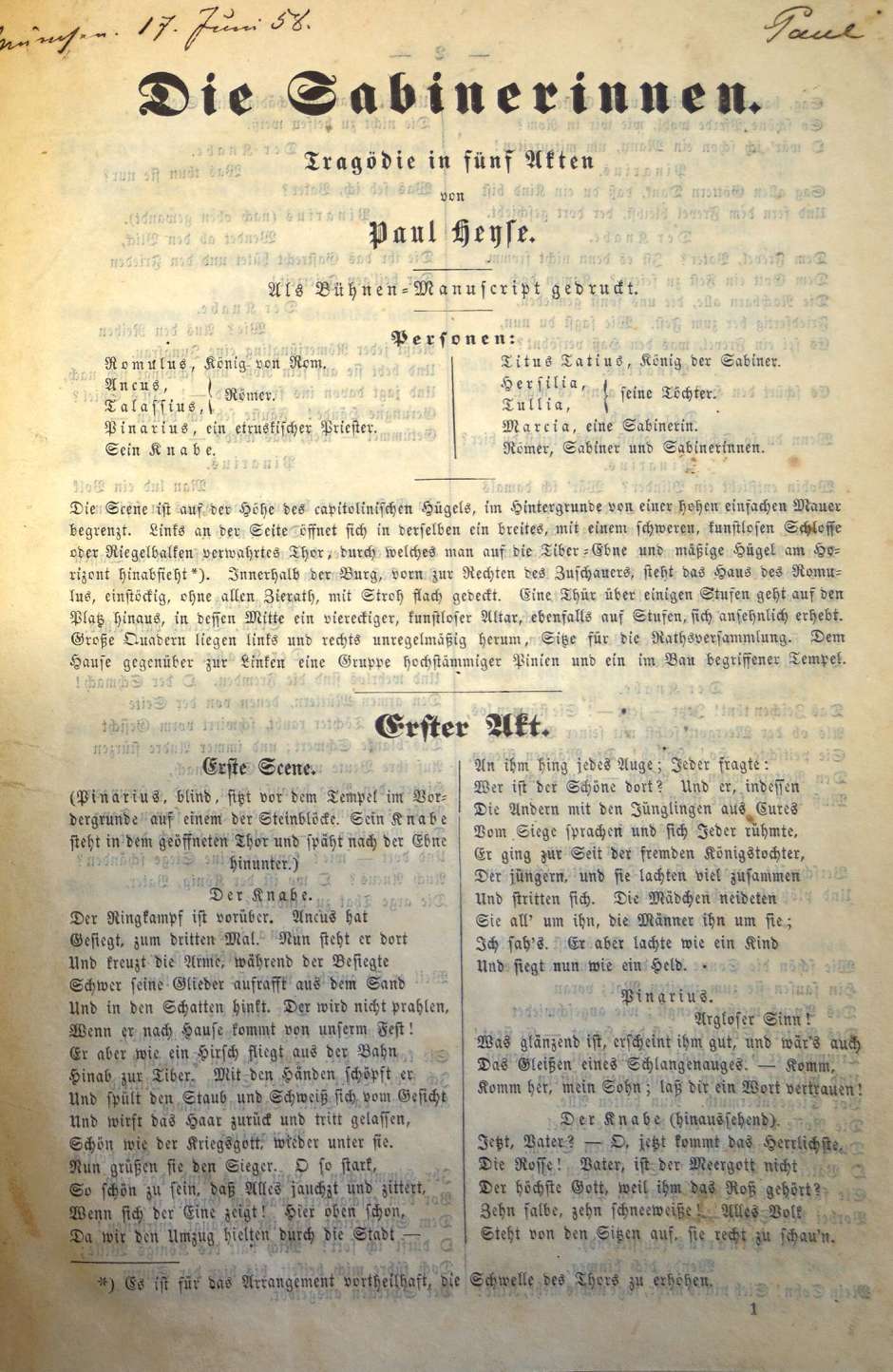

Heyse, Paul. Sammelband mit drei Theaterstücken, jeweils unfirmiert gedruckt als Bühnenmanuskript. 24 x 17 cm. Marmorierter HLeinenband mit goldgeprägtem RTitel ("Heyse Dramen"). (München, Deschler, 1858-1885).

I. Die Sabinerinnen. Tragödie in fünf Akten. 36 S. (1858). - Erstes Textblatt mit eigenhändigem (etwas beschnittenem) Widmungseintrag Heyses "Meinem geliebten Clärchen (?) Paul München 17. Juni 58." Mit den Sabinerinnen gewann Heyse den vom Bayrischen König ausgesetzten Literaturpreis. - II. Die Grafen von der Esche. Schauspiel in fünf Akten. 39 S. (1885). - III. Elisabeth Charlotte. Schauspiel in fünf Akten. 39 S. (1864). - Mit Blattabschnitt im oberen Rand sowie eigenhändigem Namenszug von Paul Heyse. Exemplar aus dem Besitz des Rostocker Schrifstellers Adolf von Wilbrandt (1837-1911). Wilbrandt studierte in Berlin und München, wo er u. a. in der Redaktion der Münchner Neuesten Nachrichten arbeitete, dem Vorläufer der SZ. Von 1881 bis 1887 wirkte er als Nachfolger von Franz von Dingelstedt als Direktor am Wiener Burgtheater. Mit dessen Namenseintrag sowie einem hs. Inhaltsverzeichnis der drei Drucke auf dem fl. Vorsatz. – Etwas gebräunt und fleckig. –

Heyse, Paul, Schriftsteller, Nobelpreisträger (1830-1914). Eigh. Postkarte m. U. "Dr. Paul Heyse". 1 S. Berchtesgaden 30.VII.1900.

An Dr. P. Nathan in Berlin [wohl der Publizist und Sozialpolitiker Paul Nathan], der ihn um einen Zeitschriften-Beitrag gebeten hatte. Heyse erklärt sich dazu außerstande, "da ich in absehbarer Zeit nichts Novellistisches zu Stande bringen werde, auch durch ältere Zusagen noch gebunden bin. Jedenfalls werde ich Ihre Einladung in gutem Gedächtniß behalten ...".

Heyse, Paul, Schriftsteller, Novellist und Dramatiker, Nobelpreisträger(1830-1914). 5 Autographen m. U. "Paul Heyse". Zus. 41/2 S. Verschied. Formate. München 1897-1908.

2 eigh. Briefe, 2 eigh. Postkarten, 1 gedruckte, aber signierte Dankeskarte, jeweils gerichtet an den Berliner Sanitätsrat und Kriegsschriftsteller Dr. Karl Vormeng. Am 20.II.1897 sendet er ein "Festlied" für eine Veranstaltung am 8. Mai, an der er nicht teilnehmen könne. Im Oktober schreibt er aus Meran, in Angelegenheiten seiner Gesundheit. "... Leider kann ich nicht das Vergnügen haben, Sie in meinem Hause am Gardasee zu begrüßen, da ich vor dem März nicht dorthin komme. Sollte Ihr Rückweg Sie durch München führen, würde ich mich freuen, Sie bei mir eintreten zu sehen (Luisenstr. 22) und Ihnen einen Gruß an die alten Mitschüler unseres lieben Gymnasiums mitgeben zu können [29.IX.1908] ... Die Ansiedlung in Meran, zu der Sie rathen, haben auch wir in diesen Tagen neu erwogen, da befreundete Gardoner Nachbarn ihr dortiges Haus aufgegeben haben. Aber trotz Ihres Meraner Kollegen wissen wir ja, daß die dortigen Ärzte ihre Winterpatienten gerade im Frühjahr wegschicken, während am Gardasee die Monate März bis Juni windstill zu sein pflegen. Wir dürfen also nichts übereilen und würden unser Haus in Gardone auch nur im äußersten Notfall aufgeben ..." [19.X.1908]. Ein Billet vom 8.X.1908 enthält eine Einladung zum Tee bei Heyses, und die gedruckte, aber signierte Dankeskarte vom 19.III.1905 wendet sich an alle Gratulanten zu Paul Heyses 75. Geburtstag.

Heyse, Paul, Schriftsteller, Nobelpreisträger, Haupt des Münchener Dichterkreises (1830-1914). Eigh. Gedichtmanuskript m. U. "Paul Heyse". 2/3 S. 8vo. O. O. (um 1887?)

"Feuerbestattung?" Wohl die Antwort auf eine Zeitungs-Umfrage. "Ob in Flammen mag verlodern, / Ob im Schooß der Erde modern / Dieser Leib - mich kümmert's nicht, / Wenn, was wahrhaft ist gewesen, / Trotz Verglühen und Verwesen / Weiter wirkt im Sonnenlicht." - Kleiner Einriss. - Papst Leo XIII. untersagte 1886 den Katholiken die Feuerbestattung.

- 3 eigh. Postkarten m. U. "Dr. Paul Heyse" bzw. "P. H.". Zus. 3 S. 1895-1910.

In literarischen Angelegenheiten an verschiedene Adressaten. Am 7. August 1895 schreibt er aus Partenkirchen an den Schriftsteller und Übersetzer Julius R. Haarhaus, der ihm seine Bearbeitung von Goldonis "Mirandolina" gesandt und nach weiteren zur Übertragung geeigneten Goldoni-Komödien gefragt hatte. "Ihre Mirandolina ... ist Ihnen vortrefflich gelungen. Nur an ganz vereinzelten Stellen spürt man die Übersetzung, und der Fluß der gereimten Conversation stockt nirgend. Italienische Freunde rühmen mir besonders den Ventaglio Goldoni's, den ich vor zu langen Jahren gelesen habe, um noch ein Urtheil wagen zu dürfen. Wollten Sie's nicht auch damit einmal versuchen? Inzwischen ist Ihre Locandiera ja auch zur Aufführung gekommen und hat sich bestens bewährt. Meinen Glückwunsch! Und schönen Dank für die anmuthige Weihnachtsplauderei! Wenn uns die Herren Buchhändler jetzt so wirksame Concurrenz machen, müssen wir endlich das Feld räumen ...". Haarhaus war hauptberuflich Buchhändler in Bonn und Leipzig und leitete zweitweilig Reclam's Universal-Bibliothek. - Der Redaktion der Zeitschrift "Nord und Süd", die eine Umfrage über die Zukunft des deutschen Theaters gestartet hatte, erteilt Heyse eine Absage: "... Übrigens könnte eine kurze Antwort nicht genügen, und zu einer ausführlichen Aussprache über Alles, was meine persönlichen Erfahrungen und Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft des deutschen Theaters betrifft, fühle ich mich nicht aufgelegt" [München 31.I.1907]. - Einem O. Kühnel, der eine Heyse-Biographie schreiben will und nach Material gefragt hat, antwortet der Dichter zurückhaltend: "... Sollte wirklich ein Bedürfniß nach einer neuen Biographie vorhanden sein, nachdem bei Anlaß meines 80sten Geburtstags so Viel über mein Leben geschrieben worden, von Helene Raff und Heinrich Spiero (bei Cotta), in einer Menge von Zeitschriften, abgesehen von meinen eigenen 'Jugenderinnerungen und Bekenntnissen' (1900, Cotta)? Anderes Material könnte ich Ihnen nicht geben ..." [München 21.VI.1910]. - 1 Karte gelocht.

Heyse, Paul, Schriftsteller und Übersetzer, erster dt. Nobelpreisträger (1830-1914). Eigh. Brief m. U. "Paul Heyse". 31/2 S. 8vo. Gries (Österreich) 27.III.1899.

An einen "lieben Freund", mit der ausführlichen Beurteilung einer Komödie von Gustav Renner (1866-1945). Er teilt mit, daß "ich selbst in meinem Schauspiel 'Weltuntergang' mich mit dem Problem beschäftigt habe, welchen Eindruck die Erwartung des jüngsten Tages auf die Menschen im Guten und Bösen machen würde. In der Ausführung berühren sich die beiden Stücke fast nirgend. Meine Haupthandlung drehte sich um den Gegensatz der Confessionen, weßhalb außer in Berlin und Weimar, die größeren Bühnen Dresden, Wien und München an eine Aufführung nicht denken konnten. - Leider wird das Renner'sche Stück aus anderm Grunde dem Theater fern bleiben. Es ist, wie bei einem dramatischen Erstlingswerk begreiflich, unbehülflich in der Composition, die nicht genug dafür gesorgt hat, daß die Hauptfiguren im Vordergrunde stehe, und doch keinen Raum gelassen hat, auch die Nebenfiguren uns nahe zu bringen ... Mögen aber diese und andere Mängel der Bühnenwirkung im Wege stehen, erfreulich als Talentprobe ist jedenfalls zunächst der Griff des Stoffes selbst, dann die populäre Frische in der Zeichnung der der Charaktere, und endlich die sehr glückliche Lebendigkeit des Dialogs, voller Volkswitz, Mannichfaltigkeit des Tons und geschickter Behandllung des Verses - nur hie und da in einer gewissen Manier des Abbrechens der Sätze ausartend, die leicht zu vermeiden wäre ... Wäre von einer Aufführung die Rede, so würde der Dichter freilich den Rothstift stark zu bemühen haben, die vielen Längen u. Wiederholungen zu tilgen. Das aber wäre leicht gethan, wenn nur die einzelnen Episoden gegen die Haupthandlung entschiedener zurückgedrängt und die Steigerung des Interesses sorgfältiger beachtet worden wäre. Wie die Arbeit jetzt vorliegt, scheint mir der Poet darin sich vortheilhafter zu zeigen als der Dramatiker ...". - Heyse lag mit seinem Urteil richtig: Keines der Bühnenwerke Renners erreichte den Erfolg, den seine verschiedenen Gedichtbände erzielten. Das hier analysierte dramatische Erstlingswerk findet sich im übrigen nicht in Renners Werkverzeichnissen.

- Eigh. Brief m. U. "Paul Heyse". 3 S. 8vo. München 16.III.1887.

An einen Regisseur, dem er "den durchredigirten Salomo", d. h. das Manuskript seines fünfaktigen Schauspiels "Die Weisheit Salomo's", aus Weimar gesandt hatte. "... Die Umstellung zu Anfang des 2ten Aktes halte ich für sehr wichtig; es hatte etwas Verletzendes, den alten Papa fortschicken zu sehen, damit der König mit der Tochter allein bleiben könne. Auch das Auftreten Salomo's von links statt aus dem Palaste erwies sich als durchaus nöthig, um die vorletzte Scene nicht zu behindern. Sonst hat sich das Gedicht so wie es ist über Erwarten auch theatralisch bewährt, und ich kann es nun mit ruhigem Gewissen sich selbst überlassen. Was Ihnen bei der Einstudirung noch als verbesserungsbedürftig auffallen sollte, dürfen Sie mir ja nicht vorenthalten ...". Fragt dann nach dem Urteil des Adressaten über das Schauspiel "Eine feste Burg", das er auf Bitten einer Dame eingesandt hatte. "... Daß viel Ungeschicktes, zumal in der Führung des letzten Aktes, Ihnen sofort entgegentreten werde, habe ich ihr nicht verhehlt, doch zweifle ich ebensowenig, daß Sie die eigenthümlich energische Sinnesart und die herbe Kraft, innere Zustände zum dramatischen Ausdruck zu bringen, anerkannt haben und wünschte daher sehr, Sie fänden einen freien Augenblick, sich dem Fräulein gegenüber auszusprechen ...". - Die letzte (leere) Seite mit Montagespuren.

"das Hinschweben an sittlichen Abgründen"

- Eigh. Brief m. U. "Paul Heyse". 3 S. Gr. 8vo. München 1.XII.1889.

Wichtiger Brief an den Schriftsteller und Übersetzer Alfred Friedmann (1845-1923), der Heyse einen Band mit Übersetzungen von Erzählungen der italienischen Schriftstellerin und Publizistin Matilde Serao (1856-1927) gewidmet hatte. Bedankt sich für die Widmung, erwähnt eigene Arbeit und kommt auf dann auf die Novellen zu sprechen. "... Sie haben sich durch die Einführung der italienischen Novellistin jedenfalls ein Verdienst erworben, ... insbesondere auch dadurch, daß Sie mich auf die größeren Arbeiten der merkwürdigen Frau begierig gemacht haben. Diese kleinen Skizzen haben etwas von dem problematischen Reiz Chopin'scher Impromptus und hinterlassen, wie manche von diesen, meist ein Verlangen nach vollerem Austönen der Motive. Aber eine große gesellschaftliche Anmuth, eine Fähigkeit des Helldunkels und das Hinschweben an sittlichen Abgründen macht sie doch alle anziehend, und so sehr ich der alten strengeren Observanz zugethan und beflissen bin, der novellistischen Form einen gesund geglückten Körper zu wahren, so habe ich doch Sinn für den vorzugsweise weiblichen Charakter dieses Talents und lasse es mir gern gefallen, einer Dichterin zu begegnen, die so éminemment femme ist, wie Matilde Serao. In Ihrer sonst trefflichen Übersetzung stören mich gelegentlich kleine Seltsamkeiten, Italianismen, die mich zu stark an das Original erinnern. Sie werden da leicht mit einer Retouche nachhelfen können. Wollen Sie denn nicht auch von den Romanen, die Sie loben, einen oder den andern dem deutschen Publikum zugänglich machen? ...".

Über eine Literatur-Bewertungszentrale

- Eigh. Brief m. U. „Dr. Paul Heyse“. 63/4 S. Gr. 8vo. München 11.X.1908.

Als Brief an eine "Neue Kunstvereinigung" versandtes, recht umfangreiches Manuskript, das eine Umfrage beantwortet. Der Schriftsteller A. Halbert (d. i. Abraham Halberthal) hatte angeregt, eine zentrale "Organisation" zu gründen, die alle dorthin eingesandten literarischen Manuskripte, ob Prosa, Lyrik oder Bühnenwerk, auf ihren Wert prüft und sich um Drucklegung oder Aufführung kümmert. Heyse begründet ausführlich, warum er die Idee für realitätsfern und unausführbar hält. "... Zunächst würde, sobald eine solche 'Organisation' ins Leben träte, ein ungeheurer Zudrang zu ihr dem 'Bureau' eine Arbeit zuwälzen, die 'fünf erfahrene Lektoren und Dramaturgen' kaum zu bewältigen vermöchten, auch wenn sie ihr ausschließlich ihre Zeit widmeten. Sie müssten dafür ein stehendes Gehalt empfangen; aus welchen Mitteln, ist nicht ersichtlich. - Bei der Roman-Preisbewerbung, die Phil. Reclam ausgeschrieben, sind 244 dicke Manuscripte eingelaufen. Nimmt man hinzu, was an Novellen alljährlich verfasst wird und vollends in Zukunft verfasst werden würde, wenn die Hoffnung, vor dem Forum der 'Organisation' jedenfalls gehört zu werden, den Produktionstrieb der unzähligen Dilettanten noch steigerte; bedenkt man, wie ungeheuerlich die Zahl hoffnungsloser Theaterstücke aus demselben Grunde wachsen würde: so schwindelt einem vor der Aufgabe, die jene fünf Lectoren zu lösen hätten.

Und nach welchen Maßstäben sollte die vorläufige Schätzung und Sichtung des Werthlosen vom Werthvollen stattfinden? Wird es sich doch in den meisten Fällen nicht um Arbeiten reifer und kunst- und bühnenerfahrener Autoren handeln, da solche schon jetzt gewöhnlich andere Wege kennen, um durchzudringen. Daß ein Genie im Dunkeln bleibe, ist immer ein trauriger Einzelfall. Wie groß soll nun das Talent sein, um von den Lectoren als 'Werthvoll' bezeichnet und an die 'Ehrenlectoren' weiter empfohlen zu werden? ... Nun aber beginnt die größere Schwierigkeit. Wie kann man voraussetzen, daß die 20-50 Ehrenlectoren so tiefblickend und so prophetischen Gemüthes sein würden, daß sie sofort erkennen, welches Drama auf der Bühne Erfolg haben, welcher Roman- oder Novellenband vom Publikum dankbar hingenommen werden würde? Selbst die ältesten Bühgnenpraktiker haben sich bekanntlich unendlich oft getäuscht, ein Stück für unbrauchbar erklärt, das später Furore machte, und umgekehrt. Ist doch auch von der Darstellung der Erfolg mit abhängig, daher dasselbe Stück auf verschiedenen Bühnen ein ganz verschiedenes Schicksal haben kann ... Ganz ähnlich verhält sich's mit der Beurtheilung literarischer Werke zum vermeintlichen Besten der Verleger. In meinem langen Leben habe ich die Erfahrung gemacht, daß eine Empfehlung selbst von autoritativer Seite von Verlagsbuchhändlern fast nie beachtet wird, da sie ihr Publikum besser zu kennen glauben ... Und wie soll das endgültige Urtheil des Collegiums der Ehrenlectoren zu Stande kommen? Soll abgestimmt werden und absolute oder 2/3 Mehrheit entscheiden, was aufgeführt oder gedruckt werden müsse? Danach wäre es nöthig, die Manuscripte bei sämmtlichen Ehrenlectoren cursiren zu lassen ...". Nennt noch viele Beispiele und Gegenargumente und geht schließlich auf die Weimarer Schillerstiftung ein: "... Während von Weimar aus nur in seltenen Ausnahmsfällen junge Schriftsteller, die noch nichts Bedeutendes geleistet, in schwerer Lebenslage unterstützt werden, würde dies bei der 'Organisation' die Regel sein". Nach allem Gesagten könne er es daher nicht über sich bringen, das Amt eines "Ehrenlectors" zu übernehmen. - Beide Doppelblätter zweifach gelocht.

Heyse, Paul, Novellist, Dramatiker und Lyriker, Nobelpreisträger (1830-1914). Eigh. Brief m. U. "Paul Heyse". 31/2 S. 8vo. München 29.X.1883.

Als Herausgeber des "Neuen deutschen Novellenschatzes" schreibt Heyse einen umfangreichen Brief an einen Schriftsteller, der in Aufregung geraten ist, nachdem Heyse bei Durchsicht des Entwurfs von dessen Novelle aufgefallen war, daß das Motiv auch schon in einer Heyseschen Erzählung verwendet worden war. "... Daß ich unser Zusammentreffen in einem novellistischen Motiv 'merkwürdig' fand, kann das wirklich Jemand, der 115 Bände geschrieben hat, in so lebhafte Aufregung versetzen, daß er feierlich betheuert, er sei 'unschuldig'? Wer hatte Ihnen denn irgendeine Schuld zugeschoben, wo es sich um etwas handelt, was so unvermeidlich ist, wie daß zwei Blätter desselben Baumes eine gewisse Ähnlichkeit haben? ... Und die menschlichen Verhältnisse, zu so unerschöpflichen Combinationen sie zusammentreten können, ergeben doch unter ähnlichen Vorbedingungen ein ähnliches Resultat. In unsern beiden Geschichten hört überdies die Verwandtschaft gerade da auf, wo das Hauptmotiv eintritt und ein oberflächlicher Leser würde überhaupt wohl kaum eine Ähnlichkeit finden. Um so mehr, dacht ich, müßt es Ihnen interessant sein, zu sehen, wie wir uns begegnet sind, und von einer so verstimmenden Wirkung meiner Notiz hatte ich nicht die geringste Ahnung; natürlich! ... Das banale Geschwätz, hier oder dort sei ein Plagiat begangen, ist mir immer sehr kindisch erschienen. Entwendete silberne Löffel kann man umschmelzen, entlehnte künstlerische Formen u. Erfindungen vermischen sich stets ... Also lassen Sie Ihre unschuldige Engele es ja nicht entgelten, daß sie mit meiner Fenica blutsverwandt ist ... Ich schreibe nächstens an den Verleger - es eilt nicht, da wir erst im nächsten Jahr beginnen. Gelegentlich senden Sie uns wohl auch eine kurze bio- u. bibliographische Notiz für unser Vorwort. Wenn ich nach Berlin komme, hoffe ich sehr, Sie zu sehen; auf weitere gesellige Anknüpfungen muß ich freilich verzichten; das Theatergeschäft nimmt mich ausschließlich in Anspruch und mein Nervenleiden nöthigt mich zu strengster Observanz ...".

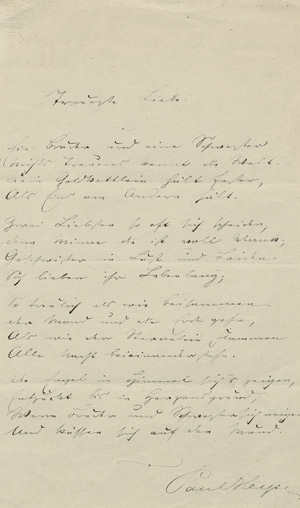

Heyse, Paul, Novellist, Dramatiker und Lyriker, Nobelpreisträger (1830-1914). Eigh. Gedichtmanuskript m. U. "Paul Heyse". 1 S. (Doppelblatt). Gr. 8vo. O. O. "Mitte Sept. 1868".

"Treueste Liebe". 4 Strophen zu je 4 Zeilen: "Ein Bruder und eine Schwester / Nichts Treueres kennt die Welt. / Kein Goldkettlein hält fester, / Als Eins am Andern hält ...". - Mit Vermerk auf dem 2. Blatt: "Geschrieben Mitte Septbr. 1868". - Unter Passepartout.

- Eigh. Brief m. U. "Paul Heyse" sowie mit einem angefügten Schreiben des Empfängers an einen weiteren Adressaten. Zus. 2 S. Gr. 8vo. (München) 25.V.1874.

An den Verleger Alfred Kröner in Stuttgart, wegen einer Besprechung der Gesammelten Werke von Hermann Kurz in der Augsburger "Allgemeinen Zeitung". Empfiehlt, sich nicht an Moritz Carrière, sondern an Johann Georg Fischer (1816-1897) in Stuttgart zu wenden: "... Er ist jedenfalls mit den Sachen bekannter als Carrière, der sehr gut, wenn erst Alles heraus ist, noch einmal darüber sich vernehmen lassen kann. Jetzt aber würde er es bei allgemeinen Lobsprüchen bewenden lassen, die wenig ins Gewicht fielen, während J. G. schon als Landsmann und Mitbruder in Apoll besser Bescheid weiß. Mein Freund [Ernst] Wichert wird seiner Zeit in Königsberg wirken; vorläufig ist es nach der ersten Lieferung dort wohl noch zu früh ...". - Auf der 3. Seite ein eigh. Brief des Empfängers mit Unterschrift "A Kröner", mit dem er Heyses Schreiben an Fischer weiterreicht: "... Umstehende Zeilen von Heyse sagen Dir, daß er bezüglich eines Berichtes in der Allgem. Zeitung, über 'Hermann Kurz Gesammelte Werke' Deine Feder derjenigen von Carrière, an welchen wir ursprünglich dachten, vorzieht ...".

[*]: Regelbesteuert gemäß Auktionsbedingungen. [^]: Ausgleich von Einfuhr-Umsatzsteuer.

* Alle Angaben inkl. 25% Regelaufgeld ohne MwSt. und ohne Gewähr – Irrtum vorbehalten.“

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2024 Galerie Gerda Bassenge

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2022 Galerie Gerda Bassenge