Gérard, François-Pascal Simon - nach

Bildnis Alexander I., Zar von Russland

Los 6060

Schätzung

3.500€ (US$ 3,889)

nach. Bildnis Alexander I., Zar von Russland.

Aquarell, Deckfarben (und Öl?) auf Porzellan. 12,5 x 9,5 cm (im Oval).

Das Werk geht wohl auf das Portrait Alexander I. von François Gérard im Nationalmuseum Stockholm aus dem Jahr 1814 zurück, dass den Monarchen ebenfalls als Brustbildnis mit nach links gewandtem Kopf und den Orden zeigt. Bei vorliegender Arbeit ist lediglich die blaue Schärpe ergänzt.

Kontinentaleuropa

um 1850. Bildnis eines jungen Mannes mit Backenbart

Los 6061

Schätzung

350€ (US$ 389)

um 1850. Bildnis eines jungen Mannes mit Backenbart, in blauer Jacke, bestickter Weste und gestreifter Halsschleife.

Email. 4,2 x 3,7 cm. In einem Kapselrahmen.

Adam, Albrecht

Reitknecht mit drei Pferden und Hund im Stall

Los 6062

Schätzung

9.000€ (US$ 10,000)

Reitknecht mit drei Pferden und Hund im Stall.

Öl auf Holz. 38,7 x 51 cm. Unten rechts signiert und datiert "AAdam 1827", verso auf einem Klebeetikett der Eigentumsvermerk des Künstlerkollegen "Hofrat i.R. / Dr. Arthur Freih. von Ramberg / Graz [...]".

Albrecht Adam ist der Stammvater einer in vier Generationen tätigen bayerischen Künstlerfamilie. Berühmtheit erlangt er vor allem mit seinen vor Ort beobachteten Schlachtengemälden. Offizielle Auftraggeber waren unter anderen König Ludwig I. von Bayern, König Wilhelm von Württemberg und Kaiser Franz Joseph von Österreich. Neben den Schlachtengemälden spezialisiert sich Adam auf Bildnisse seiner adeligen Auftraggeber auf ihren Lieblingspferden und Portraits eben dieser Pferde. In München hat Adam sich seit 1824 auf seinem Anwesen, der sogenannten „Adamei“, ein ebenerdiges Atelier eingerichtet, in das die Pferde geführt werden konnten. Die exakte Wiedergabe der Anatomie, die die Vorzüge der jeweiligen Rasse herausstellte, steht im Mittelpunkt dieser Pferdebildnisse, mit denen Adam zum bedeutendsten Pferdemaler seiner Zeit aufsteigt. Im Jahr der Entstehung unseres Gemäldes 1827 beginnt er, mit Hilfe seiner Söhne, zudem mit der Veröffentlichung des auf über 100 Tafeln angelegten lithografischen Prachtwerkes Voyage pittoresque et militaire de Willenberg en Prusse jusqu'à Moscou fait en 1812, welches Adam als am Feldzug teilnehmender Attaché des Prinz Eugène in umfangreichen Zeichnungen direkt vor Ort in zahlreichen Skizzen vorbereitet hatte.

Provenienz: Sammlung Dr. Arthur Freiherr von Ramberg (laut umseitigem Klebeetikett).

Melchior, Wilhelm

Der Münchener Stadtkommandant begrüßt das k.u.k. Regiment Latour in Sendling

Los 6063

Schätzung

3.000€ (US$ 3,333)

Der Münchener Stadtkommandant begrüßt das k.u.k. Regiment Latour in Sendling.

Öl auf Leinwand. 26,6 x 33 cm. Signiert und datiert unten rechts "Melchior. 48". Verso mit altem handschriftlichen Etikett "Aus dem Besitz der ZÜRN'schen Familie / General a.d. Max Z. *1943 / Durchmarsch des k.u.k. Regiments Latour durch München 1848 auf seinem Marsch nach Oberitalien. / Begrüßung des Regiments durch den Münchener Stadtkommandanten in Sendling (beim heutigen Kaffee "Harras" / gemalt von MELCHIOR."

Die revolutionären Ereignisse von 1848 fanden auch in mehreren Provinzen Italiens starken Widerhall. Aufstände italienischer Freiheitskämpfer hatten im Januar 1848 auf Sizilien, in Brescia und Padua gegen die Vorherrschaft der Bourbonen im Süden und die der Österreicher im Norden begonnen und griffen am 17. März 1848 auf Venedig und Mailand über. In Mailand erklärten die Revolutionäre die Unabhängigkeit der Lombardei von Österreich und der Volksaufstand nahm so gravierende Ausmaße an, dass sich die österreichischen Truppen unter Josef Wenzel Radetzky in das Festungsviereck Mantua-Peschiera del Garda-Verona-Legnago zurückziehen mussten, um auf Verstärkung aus Österreich zu warten. Diese Situation führte schließlich zum Ersten Italienischen Unabhängigkeitskrieg. Eines dieser Unterstützungsregimenter war das k.u.k. Regiment Latour. Unser Gemälde zeigt das Treffen des Regiments mit dem Münchner Stadtkommandanten Johann von Kunst. Es fand vor dem alten Schloß Löwenhof in Untersendling, an der Gabelung der Landstraßen von München nach Wolfratshausen und Weilheim, statt. Die Straße nach Wolfratshausen führt über Mittenwald, Innsbruck und den Brenner ziemlich direkt nach Norditalien. Das im Bild gezeigte Schloss wurde 1856 abgerissen. Teile davon erwarb der Gastwirt Robert Harras, der dort ein Café mit Gartenwirtschaft errichtete, das "Zum Harras" hieß und sich als beliebter Ausflugsort für die Münchner etablierte. Das Café existierte bis 1903, der Platz aber behielt bis heute seinen Namen. Im Mittelgrund ist die alte Pfarrkirche St. Margaret in Untersendling zu sehen, im Hintergrund rechts die Silhouette der Stadt München. - Der Tiermaler und Lithograph Wilhelm Melchior entstammte einer Künstlerfamilie: sein Vater Georg Wilhelm (1780-1826) und sein älterer Bruder Joseph Wilhelm (1810-1883) waren ebenfalls Maler. Er studierte seit 1832 an der Königlichen Akademie der Künste in München und setzte sein Studium von 1850 bis 1851 in London fort.

Provenienz: Generalmajor Maximilian Zürn (1871-1943, München).

Entenjagd im Murnauer Moos.

Öl auf Leinwand. 34,8 x 58,5 cm. Unten rechts monogrammiert (ligiert) und schwer leserlich datiert "CH 1837 [letzte Ziffer undeutlich].".

Kobell, Ferdinand - zugeschrieben

Sommerliche Flusslandschaft

Los 6065

Schätzung

800€ (US$ 889)

zugeschrieben. Sommerliche Flusslandschaft.

Öl auf Leinwand, kaschiert auf Platte. 28 x 33,5 cm. Unten links wohl eigenh. monogrammiert "F.K.".

Mohr, Johann Georg Paul

Blick auf die Theatinerkirche in München

Los 6066

Schätzung

1.800€ (US$ 2,000)

Blick auf die Theatinerkirche in München, gesehen vom Arco-Palais.

Öl auf Papier, alt (wohl original) auf Leinwand kaschiert. 28,5 x 29,8 cm. Unten links in der nassen Farbe signiert und datiert "J. Mohr 1837", verso auf dem Rahmen das Galerieetikett von Otto Lemming, Kopenhagen.

Diese besonders aufgrund ihrer zurückhaltenden Farbigkeit einnehmende Ansicht zeigt einen Blick vom Piano Nobile des nach Plänen von Leo von Klenze am Wittelsbacher Platz in München errichteten Arco-Palais auf die Theatinerkirche am Odeonsplatz.

Provenienz: Norddeutsche Privatsammlung.

Schäffer, Adalbert

Sonntag im Stadtwäldchen (Városliget) in Budapest

Los 6067

Schätzung

1.500€ (US$ 1,667)

Sonntag im Stadtwäldchen (Városliget) in Budapest.

Öl auf Leinwand. 39,7 x 47,5 cm. Unten links signiert und datiert "A. Schäffer inv: et fecit [18]48".

In seinen jüngeren Jahren schuf der ungarische Künstler Adalbert Schäffer in Pest und Wien noch vermehrt charmante Genrebildern wie das vorliegende, ehe ihm als Stilllebenmaler der Druchbruch gelang.

Oeconomo, Aristides

Bildnispaar eines Akademischen Legionäres und seiner Frau

Los 6068

Schätzung

4.500€ (US$ 5,000)

Bildnispaar eines Akademischen Legionäres und seiner Frau.

2 Gemälde, je Öl auf Malkarton. Je ca. 31,6 x 26,7 cm. Beide unten rechts signiert und datiert "Oeconomo / 1848", verso jeweils auf einem Klebezettel bezeichnet "Hickel / Brünn g.[eb?] / ..." sowie das Etikett des Malerkartonherstellers Johann Hall, Wien.

Entstanden im Revolutionsjahr 1848 zeigen die Portraits eine Frau in weißem Seidenkleid und einen Herren in der Uniform der Akademischen Legion. Diese hatte sich beflügelt von Nationalbewusstein und erneuertem Freiheitsdrang im März 1848 in Wien aus dem Kreis der Studierenden und Akademiker als Unterabteilung der bürgerlichen Nationalgarde gebildet. Mit der Rückeroberung Wiens im Oktober desselben Jahres wurde die Legion bereits wieder aufgelöst.

Blaas, Carl von

Blick über die römische Campagna mit den Albaner Bergen

Los 6069

Schätzung

800€ (US$ 889)

Blick über die römische Campagna mit den Albaner Bergen.

Öl auf Papier, kaschiert auf Karton. 17,8 x 28,4 cm.

Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers (dessen Stempel auf dem Rückdeckel).

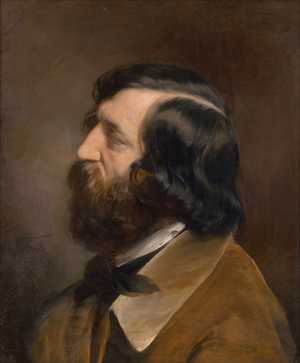

Amerling, Friedrich Ritter von

Der Bankier Demeter Theodor Tirka

Los 6070

Schätzung

12.000€ (US$ 13,333)

Der Bankier Demeter Theodor Tirka.

Öl auf Leinwand. 60 x 50,5 cm. Unten links des Dargestellten in die nasse Farbe geritzt "D Tirka" sowie rechts im Hintergrund datiert "21/11 1847".

Das Bildnis des Wiener Bankiers und Kunstsammlers Demeter Tirka gehört zu einer Serie von Portraits, die Friedrich von Amerling von Freunden malte, die sein Atelier besuchten. Von jedem dieser Portraits gibt es zwei Fassungen: Die erste Version wurde vom Portraitierten signiert und verblieb als Andenken in Amerlings Privatsammlung, während die zweite Version von Amerling selbst signiert dem Portraitierten als Geschenk überreicht wurde. Bei unserem Werk hat der Dargestellte Demeter Tirka selbst seinen Namen mit der Spitze des Pinselstils links neben seinem Konterfei in die nasse Farbe geritzt. Tirka (1802 Craiva - 1874 Wien) entstammte einer griechisch-orthodoxen Familie von Kaufleuten und Bankiers aus Voskopoja im heutigen Albanien. Nach dem Studium in Prag trat er 1839 die Nachfolge als Eigentümer des Großhandelsunternehmens und der Bank seines Vaters in Wien an. Im Jahr 1840 kaufte er ein Haus in Maria Enzersdorf, wo er seine umfangreiche Kunstsammlung, darunter zahlreiche Werke Amerlings, unterbrachte.

Provenienz: Nachlass Friedrich von Amerling, Wien (Marie Amerling, geb. Nemetschke, gesch. Paterno, spätere Gräfin Hoyos).

Wawra, Wien, 264. Auktion vom 11.-12. März 1921, Nr. 8 mit Abb. Tafel II.

Dorotheum, Wien, 365. Auktion vom 10.-12. Dezember 1925, Nr. 3 mit Abb. Tafel I.

Sammlung Otto Drucker, Wien (1927).

Ausstellung: Ausst. Kat. Kunst-Verein, 369. Ausstellung, Wien 1888, S. 11, Nr. 94.

Literatur: Günther Probszt: Friedrich von Amerling. Der Altmeister der Wiener Porträtmalerei, Zürich/Leipzig/Wien 1927, Nr. 726.

Sabine Grabner: Friedrich von Amerling. Werkverzeichnis der Gemälde, Belvedere Werkverzeichnisse Band 13, Wien 1925, S. 216, GE 826.

Reiter, Johann Baptist

Porträt des Sohnes Moritz als Edelknabe

Los 6071 [*]

Schätzung

15.000€ (US$ 16,667)

Porträt des Sohnes Moritz als Edelknabe.

Öl auf Leinwand. 62,5 x 49,5 cm. Unten links signiert "Reiter". Um 1877/78.

Mit diesem und dem nachfolgenden Werk, die der Forschung bis vor Kurzem lediglich aus der Literatur bekannt waren, setzte Reiter seinen Kindern aus seiner zweiten Ehe ein einzigartiges Denkmal. Nachdem er in den 1840er Jahren als Porträtmaler bereits große Erfolge erzielt hatte, zerbrach zunächst seine erste Ehe. Im Jahr 1853 lernte er dann die aus Böhmen stammende Anna Josefa Theresia Brayer kennen, die bald zu seinem Lieblingsmodell und Lebenspartnerin wurde. Während die Verbindung anfangs kinderlos blieb, markierten die Geburten seiner beiden Kinder Moritz (1862) und Alexandrine, liebevoll „Lexi“ genannt (1864), in Reiters künstlerischem Schaffen den Beginn einer besonders produktiven Phase. Reiter widmete sich in den Folgejahren immer wieder dem Motiv seiner Kinder und stellte sie dem Zeitgeschmack entsprechend auch gelegentlich in verschiedenen historischen Rollen und Kostümen dar. Malerisch erreichte er in dieser Zeit seinen künstlerischen Höhepunkt, wovon auch die beiden hier vorliegenden Gemälde eindrucksvoll Zeugnis ablegen.

Die fein ausgeführten und einfühlsam erfassten Porträts vermitteln eine spürbare innige väterliche Zuneigung. Mit großer Detailtreue und zugleich in einer luftigen Malweise erfasst Reiter die Porträts der Kinder. Beide sind im Stil frühneuzeitlicher Porträts im Halbprofil vor einer idealisierten Landschaft präsentiert und tragen prächtige, phantasievolle, von der Renaissance inspirierte Kostüme und Schmuck. Während der Junge zwei fliegende Paradiesvögel an einer Schnur hält, präsentiert die jüngere, reich geschmückte Schwester (folgende Losnummer) einen farbenfrohen Vogel auf ihrer Hand. Die beiden Bildnisse stehen mit ihrer akribischen Ausführung, gepaart mit atmosphärischer, leichter Farbigkeit, beispielhaft für die künstlerische Eigenständigkeit Reiters und zählen zu den malerischen Höhepunkten seines Spätwerks.

Provenienz: Kunstsalon Pisko, Wien, Versteigerung von Ölgemälden, Aquarellen und Miniaturen aus dem Nachlasse des Herrn kaiserl. Rates Dr. Karl J. Haschek, Wien, aus dem Besitze der Familie des Altwiener Malers J. B. Reiter und aus Privatbesitz, Auktion am 15. April 1913, Los 40.

Sotheby’s, London, Auktion am 22. Juni 1983, Los 214 (als Paar).

Privatsammlung, Wien.

Dorotheum, Wien, Auktion am 24. Oktober 2023, Los 544.

The Jack Daulton Collection, Los Altos Hills, Kalifornien, USA.

Literatur: Alice Strobl: Johann Baptist Reiter, Wien, München 1963, S. 101, Nr. 370 (dort als "Edelknabe").

Reiter, Johann Baptist

Portrait der Tochter Alexandrine "Lexi" als Edelfräulein

Los 6072 [*]

Schätzung

15.000€ (US$ 16,667)

Portrait der Tochter Alexandrine "Lexi" als Edelfräulein.

Öl auf Leinwand. 62,5 x 49,5 cm. Unten rechts signiert "Reiter". Um 1877/78.

Provenienz: Kunstsalon Pisko, Wien, Versteigerung von Ölgemälden, Aquarellen und Miniaturen aus dem Nachlasse des Herrn kaiserl. Rates Dr. Karl J. Haschek, Wien, aus dem Besitze der Familie des Altwiener Malers J. B. Reiter und aus Privatbesitz, Auktion am 15. April 1913, Los 39.

Sotheby’s, London, Auktion am 22. Juni 1983, Los 214 (als Paar).

Privatsammlung, Wien.

Dorotheum, Wien, Auktion am 24. Oktober 2023, Los 544.

The Jack Daulton Collection, Los Altos Hills, Kalifornien, USA.

Literatur: Alice Strobl: Johann Baptist Reiter, Wien/München 1963, S. 101, Nr. 369.

Die Tochter des Künstlers Ernie, schlafend.

Öl auf Leinwand, auf Karton kaschiert. 15,4 x 29,5 cm. Am Unterrand in die nasse Farbe geritzt "Ernie Thiersch gem. v. L. Th. Juli 1865 München".

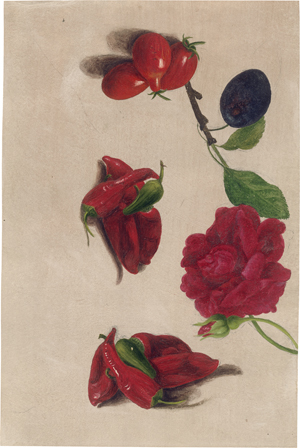

Deutsch

um 1840. Studienblatt mit Chili, Kirschtomaten und Rosenblüte

Los 6074

Schätzung

3.500€ (US$ 3,889)

um 1840. Studienblatt mit roten Chili, Kirschtomaten und einer Rosenblüte.

Öl über Graphit auf graubraun grundiertem Papier. 29 x 19,5 cm.

Hopfgarten, August Ferdinand

Gruppenbildnis mit Kind und zwei Frauen

Los 6075

Schätzung

18.000€ (US$ 20,000)

Gruppenbildnis mit Kind und zwei Frauen, wohl das Porträt einer Verstorbenen betrachtend.

Öl auf Leinwand. 53,5 x 53 cm (Darstellung im Rund). Rechts unterhalb des Vogelkäfigs signiert "A. Hopfgarten".

In einem nahansichtig erfassten Interieur sitzen drei Personen auf einem Canapé innig beisammen: Im Mittelpunkt der Komposition ist ein Knabe im roten Kittel, zärtlich umsorgt von zwei Frauen, wahrscheinlich Verwandten, in ausladenden Kleidern. Während die eine ihn auf ihrem Schoß hält, führt ihm die andere das Bildnis einer dritten Frau vor. Um wen es sich bei dieser Figur wohl handelt, die nur indirekt im Bild anwesend sein kann? Vielleicht um eine verstorbene Angehörige, gar die Mutter? Dem Kind scheint ihr Konterfei auf jeden Fall vertraut zu sein, deutet es doch leicht lächelnd mit ausgestrecktem Ärmchen auf sie. Mit wenigen Gesten und Bildelementen wird das klassische Gruppenbildnis so subtil um ein narratives Moment erweitert, das von Verlust und Erinnern erzählt.

Das Gemälde stammt von der Hand des Berliner Malers August Ferdinand Hopfgarten, der sich eigentlich mit Vorliebe literarischen und historischen Stoffen widmete. Doch zeigt dieses Gemälde eindrücklich, dass sein Talent auf dem Gebiet Porträtmalerei lag. Neben der einnehmenden Komposition besticht die Darstellung insbesondere durch die meisterhafte Behandlung des Kolorits. In den Kleidern bilden die glatt vertriebenen Farben exquisit aufeinander abgestimmte Farbklänge von sattem Rot und Purpur in Nuancen wie Zinnober, Flieder und Kastanienrot, aufgegriffen und verstärkt durch den weinroten Ton des Vorhanges im Hintergrund. Diese Akkorde harmonieren raffiniert mit dem Goldgelb des Sofas, das sich im Rahmen und den Akzenten im Kleidchen des Buben wiederholt.

Es handelt sich hierbei zweifelsfrei um ein Glanzmoment der Berliner Porträtmalerei der Biedermeierzeit. Hopfgartens Kunstfertigkeit steht jener weitaus berühmterer Zeitgenossen in nichts nach. Ein weiterer Hinweis auf sein bislang verkanntes Talent ist die Tatsache, dass das von Wilhelm Schadow gemalte Bildnis der Fürstin von Liegnitz (SPSG, Potsdam, Kriegsverlust) in Vergangenheit fälschlicherweise immer wieder unserem Künstler zugeschrieben wurde (zuletzt Irmgard Wirth: Berliner Malerei im 19. Jahrhundert, Berlin 1990, S. 204f). Letztlich verwundert es angesichts von Hopfgartens hohem malerischem Können, dass kaum weitere Porträts von seiner Hand bekannt sind. Ein Grund mehr, die Bedeutung vorliegenden Werkes hervorzuheben.

Ittenbach, Franz - zugeschrieben

Mondsichelmadonna mit Kind

Los 6076

Schätzung

4.000€ (US$ 4,444)

zugeschrieben. Mondsichelmadonna mit Kind.

Öl und Goldhöhungen auf Leinwand, reliefierter Goldgrund mit ligiertem Marienmonogramm. 55,2 x 34,6 cm.

nach. Der hl. Lazarus.

Öl über Goldgrund, auf Malpappe. 40,3 x 32 cm. Verso ein Zettel mit handschriftl. Angaben zu Dürers Vorlage. Deutsch, vor 1827.

Das Gemälde gibt ausschnitthaft die Büste des hl. Lazarus aus Albrecht Dürers Tafelbild "Die hll. Simeon und Lazarus" wieder. Dürers Vorlage ist die Flügelinnenseite des um 1503/05 datierten Jabach-Altars, welche der rückseitige Vermerk in der Sammlung Boisserée in München verortet. Die Tafel wurde aus dieser Sammlung im Jahr 1827 anlässlich des anstehenden 400. Todestages des Nürnberger Meisters für die Pinakothek angekauft. Daraus ergibt sich der terminus ante quem für die Entstehung vorliegender Arbeit, die ein malerisch besonders qualitätvolles Beispiel für die erneute Dürer-Renaissance in dieser Zeit darstellt.

Bellini, Giovanni - nach

Bildnis des Dogen Leonardo Loredan

Los 6078

Schätzung

1.500€ (US$ 1,667)

nach. Bildnis des Dogen Leonardo Loredan.

Öl auf Leinwand. 62,5 x 45,5 cm. Verso auf dem Keilrahmen bezeichnet "copied by E. Hinchliffe, London", auf der Leinwand der Stempel des Londoner Künstlerbedarfs "Winsor & Newton". In einem prunkvollen Ädikula-Rahmen, verso mit Etikett "Hermann Richter, Rahmenfabrik und Kunsthandlung, Prag". Englisch, 19. Jh.

Der Titusbogen in Rom.

Öl auf Leinwand. 31 x 43,5 cm. Um 1850.

um 1840. Im Inneren des Kolosseums.

Öl auf Papier. 20 x 27,7 cm. Verso alt bezeichnet "Al Colosseo".

Junge Italienerinnen am Brunnen.

Öl auf Leinwand, auf Holz kaschiert. 31,5 x 22,4 cm. Um 1830.

Literatur: Ulrich Schulte-Wülwer: Sehnsucht nach Arkadien. Schleswig-Holsteinische Künstler in Italien, Heide 2009, S. 167, Abb. 87.

Orientalische Tempelhalle.

Öl auf Leinwand. 24,5 x 32 cm. Unten links signiert "Felix Possart".

Am Strand von Cumae.

Öl auf Malkarton. 16 x 35,5 cm. Unten rechts in Rot monogrammiert "F. P.", verso mit altem Klebeetikett, dort in Feder betitelt. Um 1860.

Blick über die Serpentara bei Olevano.

Öl auf Holz. 26 x 40 cm. Unten links datiert "den 18. October 1860", verso Annotationen zum Künstler.

Blechen, Carl - Schule

Parkmauer der Villa Borghese mit der Villa Raphaela

Los 6085

Schätzung

3.500€ (US$ 3,889)

Schule. Parkmauer der Villa Borghese mit der Villa Raphaela.

Öl auf Leinwand. 24 x 33,5 cm.

Carl Blechens Landschaftsmalerei lebt von der spannungsvollen Balance zwischen präziser Naturbeobachtung und einer romantisch überhöhten Auffassung der Landschaft. Der Künstler entschied sich 1828, seine Tätigkeit als Bühnenmaler am Königstädtischen Theater in Berlin aufzugeben und für ein Jahr nach Italien zu reisen. Die dort gewonnenen Eindrücke prägen sein künstlerisches Schaffen in nachhaltiger Weise. Zurück in Berlin entstanden Zeichnungen und Gemälde, die skizzenhaft und unmittelbar den Eindruck des Gesehenen wiederzugeben suchen. Charakteristisch für Blechens eigenwilligen Zugang ist der bewusste Verzicht auf die gängigen, romantischen Veduten Italiens - ein Zug, der auch diese eindrucksvolle Ansicht der Villa Borghese und Villa Raphaela prägt. Nicht die berühmten Bauwerke oder die sanfte Hügellandschaft der Campagna stehen im Vordergrund; vielmehr beherrscht eine mächtig aufragende Mauer das Bildfeld, die sich von rechts bis weit über die Mitte in die Landschaft schiebt und den Blick erst am Ende zu den dahinterliegenden Gebäuden freigibt. Rave führt insgesamt drei Fassungen dieses außergewöhnlichen Motivs auf (Rave Nrn. 819, 820 und 821). Während die erste als eigenhändige Arbeit Blechens gilt, werden die beiden anderen, in Auffassung und Qualität eng anschließenden Versionen heute von der Forschung dem Kreis seiner Schüler zugewiesen. Ausgangspunkt der Kompositionen war eine lavierte Federzeichnung mit dem Titel "Beschattete Stadtmauer", datiert auf den 9. Januar 1829, die Teil eines römischen Skizzenbuchs mit 42 losen Blättern war (Rave Nr. 773).

Provenienz: Sammlung Herrmann Werner, Cottbus.

Privatbesitz Norddeutschland.

Literatur: Paul Ortwin Rave: Karl Blechen. Leben. Würdigungen. Werk. Berlin 1940, S. 267, wohl Nr. 820 (ohne Abbildung; die dort fälschlicherweise wiedergegebene Abbildung bezieht sich auf die Rave Nr. 819; dort mit 24 x 30 cm angegeben).

Landseer, Sir Edwin Henry

Gloucestershire Old Spots: Studie zu einem Schwein

Los 6086

Schätzung

1.200€ (US$ 1,333)

Gloucestershire Old Spots: Studie zu einem Schwein.

Öl auf Leinwand. 15 x 21,3 cm. Unten rechts monogrammiert und datiert "EL Nov [18]34".

Provenienz: Barbara und Ernest Kafka, New York.

Privatsammlung USA.

Teerlink, Abraham

Ausblick aus einer Grotte in den Abruzzen

Los 6087

Schätzung

6.000€ (US$ 6,667)

Ausblick aus einer Grotte in den Abruzzen.

Öl auf Leinwand, doubliert. 56,2 x 78 cm. Unten rechts signiert "A. Teerlink fecit".

Inmitten einer weitläufigen Gebirgslandschaft öffnet sich der Blick in das Innere einer großflächigen Grotte, in der ein Hirte kniend vor einem Kreuz in stiller Andacht verharrt. Umgeben ist er von seinen Ziegen, die im Schatten der kühlen Felsen Zuflucht suchen. Der Kontrast zwischen dem dunklen, fast sakral anmutenden Innenraum der Höhle und der lichterfüllten Weite des Tals im Hintergrund erzeugt eine spannungsvolle Gegenüberstellung von Enge und Offenheit, Innerlichkeit und Weltbezug.

Am Höhleneingang begegnen sich eine Italienierin und ein Pilger - ein scheinbar beiläufiges Gespräch, das dem Bild eine narrative Tiefe verleiht und zugleich den Aspekt des Reisens und der menschlichen Begegnung in den Mittelpunkt rückt. Die Komposition demonstriert eindrucksvoll Teerlinks souveränen Umgang mit Licht und Raum: Der gezielte Einsatz von Hell-Dunkel-Kontrasten verleiht dem Gemälde eine dramatische Wirkung, wie sie für die romantisch geprägte Landschaftsmalerei des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts charakteristisch ist

Schick, Rudolf

Weinstock am Monte Brione am Nordufer des Gardasees

Los 6088

Schätzung

900€ (US$ 1,000)

Weinstock am Monte Brione am Nordufer des Gardasees.

Öl auf Leinwand, auf feste Pappe aufgezogen. 23,8 x 14,9 cm. Verso oben links betitelt und datiert "Gardasee 1864 / Weinstock / am Monte Brione", unten rechts signiert "Rud. Schick".

Der Berliner Genre-, Bildnis- und Landschaftsmaler Rudolf Schick begann seine Ausbildung bei Wilhelm Schirmer. In den Jahren 1864/66 verbrachte er einen ersten Studienaufenthalt in Italien, dem zahlreiche weitere folgten. In Rom lernte er auch Arnold Böcklin kennen, mit dem er ein freundschaftliches Verhältnis pflegte, und den er bei der Ausführung seiner Wandgemälde im Naturhistorischen Museum in Basel unterstützte.

Caprifischer.

Öl auf Papier, auf Karton kaschiert, die Kanten original mit schwarzem Papierstreifen gefasst. 39 x 32,5 cm. Unten rechts monogrammiert, bez. und datiert "AvW Capri 1869".

1869 unternahm Anton von Werner eine Reise nach Italien, die ihn auch nach Capri führte, wo der Künstler zusammen mit seinem Malerfreund Ascan Lutteroth sechs Wochen verbrachte. Zahlreiche Ölstudien und Zeichnungen der sagenhaften Landschaft zeugen von diesem Aufenthalt. Sehr treffend und lebensnah erscheint auch die hier vorliegende Studie eines Fischers, der, offenbar müde von seinem Tagwerk, den Kopf in die Hand gelegt hat. Die Zeichnung diente als Vorlage für eine Figur auf dem Gemälde "Don Quijote bei den Ziegenhirten" (vgl. Dominik Bartmann (Hrsg.): Anton von Werner - Geschichte in Bildern, München 1993, Nr. 63).

Provenienz: Leo Spik, Berlin, Auktion 518 im Oktober 1981, Los 383.

Berliner Privatbesitz.

Literatur: Dominik Bartmann: Anton von Werner. Werkverzeichnis der Gemälde einschließlich der Wandbilder, Ölstudien und Ölskizzen (digital), Nr. G 1869-5.

[*]: Regelbesteuert gemäß Auktionsbedingungen. [^]: Ausgleich von Einfuhr-Umsatzsteuer.

* Alle Angaben inkl. 25% Regelaufgeld ohne MwSt. und ohne Gewähr – Irrtum vorbehalten.

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2024 Galerie Gerda Bassenge

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2022 Galerie Gerda Bassenge