An der Schlei

Pastellkreiden auf leichtem Velinkarton.

15 x 24 cm.

Unten rechts mit Kreide in Schwarz signiert "Fußmann".

Boote ziehen auf dem Wasser im Vordergrund durch das Bild, ihre leuchtenden Farben bilden einen schönen Kontrast zum Gelb des Rapsfeldes dahinter. Die flache norddeutsche Landschaft an der Schlei hält Fußmann in leuchtenden, dick aufgetragenen Farben fest. In seiner zweiten, norddeutschen Wahlheimat findet der in Gelting arbeitende Künstler immer neue Motive, deren Farbspiel er begeistert in seinen Zeichnungen und Gemälden, vielfach in übereinander gestaffelten blockartigen Farbstreifen, einfängt.

Provenienz: Privatbesitz Berlin

Vanitas II

Farbradierung mit Vernis mou und Kaltnadel auf Van Gelder Zonen-Velin. 1983.

96 x 64 cm.

Signiert "Anderle" und bezeichnet "248". Auflage 70 num. Ex.

Nicht bei Spangenberg.

Großformatiges Blatt aus dem Vanitas-Zyklus. Ganz ausgezeichneter, toniger und fein differenzierter Druck der formatfüllenden Darstellung, rechts und links mit dem Schöpfrand.

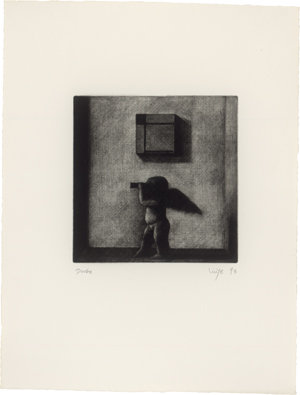

Brunovsky, Albin

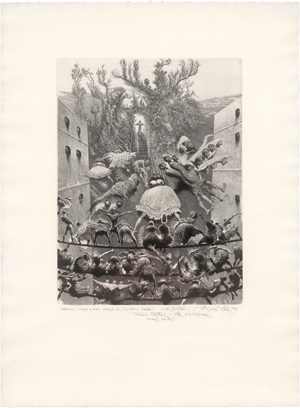

Labyrint sveta a raj srdca VI. Dnadlo sveta

Los 7242

Schätzung

1.200€ (US$ 1,333)

"Labyrint sveta a raj srdca VI. Dnadlo sveta"

Farbradierung mit Mezzotinto auf Van Gelder Zonen-Velin. 1990.

39,5 x 29,8 cm (64,5 x 47,8 cm).

Signiert "ABrunovsky", datiert und betitelt sowie bezeichnet "E.(preuve d')A.(rtiste)". Auflage 35 röm. num. Ex.

Das Labyrinth der Welt und das Paradies des Herzens VI. Tag der Welt - so der Titel des Blattes auf Deutsch. Kontrastreiche Darstellung von surrealistischer Drastik. Die Gesamtauflage betrug 100 numerierte Exemplare. Prachtvoller, schön differenzierter Druck in Schwarz und Rotbraun mit dem wohl vollen Rand, oben mit dem Schöpfrand.

Pierrot

Öl auf Hartfaser.

35 x 30 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Hellgrau signiert "Parkes".

Parkes' Malstil ist dem magischen Realismus nahe; die raffinierte Akkuratesse in der malerischen Ausführung paart sich bei ihm mit einer phantastischen, geheimnisvollen Motivik. Mit altmeisterlicher Präzision beschreibt er mit spitzem Pinsel Texturen, Konturen und Stofflichkeit. Der 1944 geborene und der Hippie-Generation zugehörige Parkes suchte auf seiner Reise nach Indien meditative Erleuchtung. Er wird als der internationale "Swan King" bezeichnet, und auch hier wird er mit der Darstellung des schlanken Schwanenhalses, der elegant und tröstend vorne im Bild über dem Arm des Pierrots liegt, und dem ziehenden Schwan im Hintergrund in seiner linienvollendeten Schönheit diesem Titel gerecht.

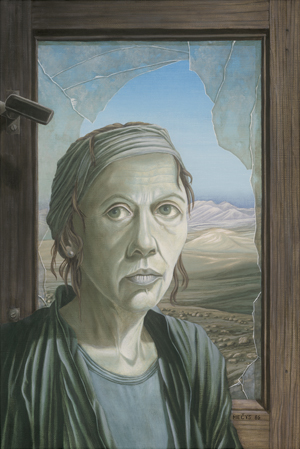

Vakaras (Abend)

Acryl, Tempera und Öl auf Leinwand, auf Malpappe kaschiert. 1986.

61 x 42 cm.

Unten rechts in der Darstellung mit Pinsel in Schwarz signiert "MEČYS" und datiert.

Als Trompe-l'œil gestaltet Mecys den Blick durch das zerbrochene Fenster, ein geisterhaft-grünliches Licht fällt von vorne rechts auf das ernste Gesicht der Künstlerin. Wie so häufig, ist sie selbst hier die Protagonistin ihrer Darstellung. In fast hyperrealistischer Akkuratesse gestaltet Mecys das Bildnis vor dem kargen Landschaftsausschnitt. "Hier reflektiert die Malerin das Schicksal zunehmender Vereinsamung. Die zerbrochene Fensterscheibe ist eine Chiffre für zerstörte Kommunikation. Auch hier wird wieder das Eingeschlossensein zum Ausdruck für eine existenzielle Grunderfahrung des leidenden Menschen." (Gerd-Wolfgang Essen, in: Aliute Mecys, Gemälde, Galerie in Flottbek, Hamburg 1990. o.S.).

Provenienz: Ehemals Galerie in Flottbek, Hamburg (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite, dort typographisch bezeichnet, datiert und betitelt)

Ausstellung: Aliute Mecys, Gemälde, Galerie in Flottbek, Hamburg 1990 (mit farb. Abb. sowie Abb. auf dem Vorderumschlag)

Maler und Modell

Acryl, Tempera und Öl auf Malpappe. 1986.

55 x 35 cm.

Oben links mit Pinsel in Schwarz signiert "MEČYS" und datiert.

Puppenhaft wirken beide Gestalten, der Maler wie auch sein Modell. Allein die lebendigen Augen hinter der Gesichtsmaske weisen die lädierte Figur im Vordergrund als Mensch aus, während in den Augenlöchern der anderen, zweiten Maske nur schwarze, leere Höhlen klaffen. Ein Bild des Verfalls, der Traurigkeit, des ahnungsvollen Abwartens: "Der schöne Schein, mit dem die Kunst die Welt so gerne verklärt, ist hier einer düsteren, beklemmenden Grundstimmung gewichen." (Gerd-Wolfgang Essen, in: Aliute Mecys, Gemälde, Galerie in Flottbek, Hamburg 1990. o.S.).

Provenienz: Ehemals Galerie in Flottbek, Hamburg (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite, dort typographisch bezeichnet, datiert und betitelt)

Liegende mit schwebenden Gebeinen

Öl auf Hartfaser. 1987.

70 x 100 cm.

Unten links mit Pinsel in Schwarz monogrammiert "HZ" und datiert.

Verführung und Morbides, Reiz und Bedrohung liegen hier dicht nebeneinander. Die Schönheit und die Abgründigkeit der Welt zeigt Zander mit seinem charakteristischen, altmeisterlich wirkenden Malstil. Unterschiedliche Bilderzählungen deuten sich in der Darstellung synchron an, vor allem aber scheint sich Zander auf das Motiv von Venus und Amor am Band zu beziehen. Das sinnlich durchmodellierte Gesicht und der reizvoll drapierte Körper der Frau wirken zunächst anziehend, das marmorbleich-steingraue Inkarnat erschreckt jedoch in seiner Kälte und Perfektion, während das pralle Kissen unter ihrem Oberkörper vergleichsweise lebensvoll erscheint. Erschreckend sind auch die Attribute der liegenden Schönheit: Neben der am roten Bändchen schwebenden Knochenassemblage mit angedeuteten Flügeln liegen unter ihren Beinen unbestimmbare, an die Haut eines Tieres oder einen Vogelbalg erinnernde, schlaff-gewundene Objekte. Besonders effektvoll wirkt die virtuos in detailreicher Manier umgesetzte Szenerie durch den Kontrast mit der Leere des tiefschwarzen Hintergrundes.

Provenienz: Erhard Kaps, Leipzig (Geschenk des Künstlers)

Privatbesitz Leipzig

"Altes Haus in Leipzig"

Öl auf Hartfaser. 1991.

60 x 70 cm.

Unten rechts (in die feuchte Farbe geritzt) signiert "Müller Simon" und datiert, verso mit Pinsel in Schwarz nochmals signiert "Gerald Müller-Simon", datiert, betitelt und mit der "Werknummer "91005".

Von leicht erhöhtem Standpunkt aus fällt der Blick auf das schiefe, dem Einsturz nahe Leipziger Haus, wohl im Musikerviertel der Stadt. Die Oberfläche der pastosen Farbschichten ist plastisch durchgestaltet und verleiht den Bildmotiven eine jeweils ganz eigene, stimmige Struktur. Die zurückgenommene Palette korrespondiert mit der damaligen Realität der noch vielfach unsanierten Straßenzüge Leipzigs, deren nahenden Verfall der Künstler sensibel protokolliert.

Provenienz: Privatbesitz Sachsen

"Stilleben"

Öl auf Hartfaser. 1999.

40 x 45 cm.

Verso mit Kreide in Schwarz signiert "Müller Simon", datiert, betitelt und bezeichnet "Öl".

Im hellen Licht der Bildmitte gruppieren sich die Objekte auf einem weißen Tisch, umgeben von der Stille des dunkelgrauen Umraumes. Das Schimmern der differenziert abgestimmten, fein abgetönten Nuancen von Blau- und Rosawerten erfüllt die intime Szenerie, gestaltet in neoimpressionistisch lockerem Duktus. Nach einer Ausbildung als Keramik-Lithograph studierte Müller-Simon bei Heinz Wagner an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig.

Provenienz: Privatbesitz Sachsen

"Blaue Studie"

Öl auf Leinwand. 1995.

40,5 x 50 cm.

Unten links (in die feuchte Farbe geritzt) monogrammiert "A SCH" und datiert, verso mit Faserstift in Schwarz datiert, betitelt und bezeichnet "2".

Annette Schröter, eine der wichtigsten Vertreterinnen der Neuen Leipziger Schule, gestaltet die "Blaue Studie" in expressivem Pinselduktus und reliefhaft-pastosem Farbauftrag, der den liegenden weiblichen Akt auf den ersten Blick wie eine abstrakte Komposition erscheinen lässt. Die menschliche Figur, mit breitem Pinselstrich, konzentrierter Abstraktion und reduzierter Palette von Blau- und Grüntönen erfasst, steht vielfach im Mittelpunkt ihrer Arbeiten. Annette Schröter studierte bis Anfang der 1980er Jahre unter Bernhard Heisig Malerei an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, wo sie von 2006-2022 eine Professur innehatte.

Provenienz: Privatbesitz Sachsen

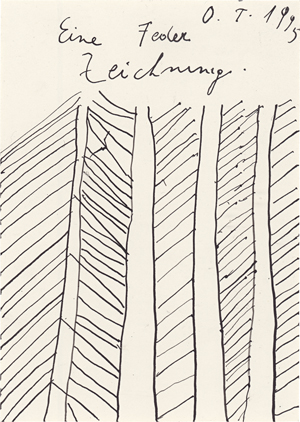

"Eine Feder Zeichnung"

Feder in Schwarz auf Velin. 1995.

14,8 x 10,4 cm.

Oben rechts mit Feder in Schwarz monogrammiert "O.T." und datiert, oben mittig betitelt.

Das Thema ist wie immer oben auf dem Blatt notiert, und Tschirtner füllt das Format dementsprechend mit Federstrukturen. Von schweren Kriegserlebnissen traumatisiert, lebte er seit 1947 in der psychiatrischen Anstalt Gugging. Von dem Psychater Leo Navratil zu einer künstlerischen Tätigkeit ermutigt, entwickelte er eine zugespitzt minimalistische Zeichenweise, aus der er, meist im kleinen Format, verdichtete und ebenso eigenwillige wie reizvolle Skizzenbilder entwickelte. Er gilt heute als wichtiger Vertreter der Art Brut.

Provenienz: Galerie Oliver Bittel, München

Privatbesitz Berlin

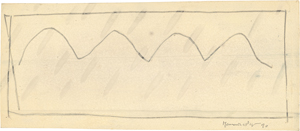

Serie Groc de Napols (2)

Öl auf Arches-Karton. 1990.

12,5 x 29,5 cm.

Unten rechts mit Bleistift (in die feuchte Farbe geritzt) signiert "Hernandez Pijuan" und datiert, auf der Rahmenrückseite auf Klebeetikett mit der Werknummer "HP. 142".

Von geradezu lakonischer Reduktion zeigt sich die vermutlich von der kargen Landschaft Kataloniens beeinflusste, meditativ erscheinende Komposition. Dezent liegen subtil abgetönte, kurze, schräg nach rechts oben weisende Pinselakzente unter der nahezu monochromen Fläche, in deren dicke Schicht feuchter Farbe der Künstler mit einem Kohlestift seine Wellenschwünge ritzt und sie mit Einfassungslinien versieht. So legt er mit einem fast kalligraphischen, konzentrierten Gestus darunterliegende Farbschichten frei. Joan Hernández Pijuan zählt zu den wichtigsten Gegenwartskünstlern Spaniens, sein Werk ist weit über die Landesgrenze hinaus bekannt. Im Jahr 2012 würdigte ihn das Museum Reina Sofia in Madrid mit einer umfassenden Retrospektive.

Provenienz: Galeria Joan Prats, New York (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite, dort typographisch datiert, betitelt und bezeichnet sowie bezeichnet "HP. 142")

Privatbesitz Süddeutschland

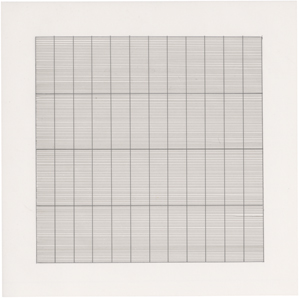

Paintings and drawings 1974-1990

10 Lithographien bzw. Farblithographien auf Pergamin sowie Begleitheft und Ausst.-Katalog. Lose in Orig.-Kartonportfolio. 1991.

Je 29,8 x 29,8 cm.

Auflage 2500 Ex.

Westliche ästhetische Vorstellungen und östliche Philosophie überlagern sich im kontemplativ wirkenden Schaffen der Künstlerin; Malen war für sie stets auch Bewusstseinsentwicklung. Rhythmik und Stille prägen die feinsinnigen Kompositionen. Die komplette Folge von Lithographien nach Werken von Agnes Martin, alle im von ihr bevorzugten quadratischen Format. Entstanden für die Vorzugsausgabe des Kataloges zur Retrospektive der Künstlerin im Stedelijk Museum, Amsterdam u.a., 1991. Erschienen in der Edition Nemela & Lenzen, Mönchengladbach und des Stedelijk Museum, Amsterdam. Gedruckt bei Nemela & Lenzen in Mönchengladbach. Prachtvolle Drucke mit dem vollen Rand.

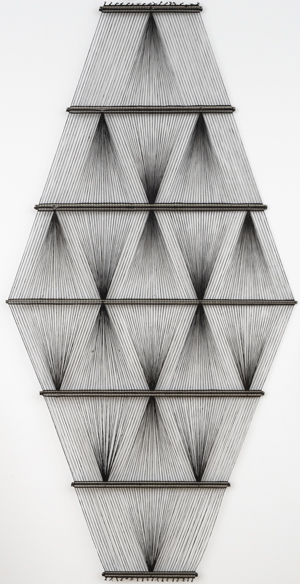

Tapestry

Weberei und Knüpftechnik. Schwarzes Leinengarn und Stahlstreben.

Bis 180 x 90 cm.

Verso an der untersten Strebe auf Metallplakette signiert (graviert) "P. Collingwood" und mit der Werknummer "M.131 No. 8".

Luftig-geometrische Weberei des bedeutenden britischen Textilkünstlers. Ausgebildet bei den Weberinnen Ethel Mairet in Ditchling, bei Barbara Sawyer und Alastair Morton und, als Arzt beim Roten Kreuz in der Flüchtlingshilfe engagiert, inspiriert von jordanischen Beduinenwebereien, begann Collingwood ab 1952, in seiner eigenen Werkstatt im Norden Londons, an selbst konstruierten Maschinen die ersten Teppiche zu weben. Seit 1962 stellte er in Nayland seine komplex konstruierten Wandbehänge in faszinierend vielfältigen Kompositionen her, die mit einem reduzierten Farbschema und feinsinnigen geometrischen Mustern stellenweise keltischen Knotentechniken oder afghanischen Teppichwebereien ähneln. Durch seine innovative Technik des "Shaft-switching" und der "Macro-Gauze" ließ er die traditionelle Beschränkung der Weberei auf gerade Linien und Seiten hinter sich. Seine hängenden, skulpturalen Arbeiten, die feinen Netzen ähneln, bewegen sich, bereichert um ein lebendiges Schattenspiel an der Wand, in ihrer Wirkung in den dreidimensionalen Raum hinein. Beigegeben: Peter Collingwood, The Techniques of Sprang. Plaiting on Stretched Threads, New York, Watson-Guptill, 1974.

Provenienz: Privatsammlung Dänemark

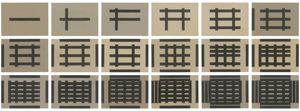

"Black Series III"

18-teilige Folge von Zeichnungen. Öl auf verschiedenen Papieren. 1991.

24 x 34 cm.

Jeweils verso mit Bleistift signiert "HFederle", monogrammiert "HF", datiert, bezeichnet "Wien" und numeriert sowie mit dem Künstlerstempel, dort betitelt und bezeichnet.

Die aus 18 Einzelblättern bestehende "Black Series III" umfasst eine Folge streng linear angeordneter gleichgroßer Zeichnungen, welche sich, von einem einzelnen horizontalen Balken ausgehend, in kontinuierlicher Zugabe weiterer Balken zu einer immer dichter werdenden Gitterstruktur entwickeln. Einem strengen Additionsprinzip folgend, sind die Blätter identisch mit ihrer eigenen Zählung und beziffern gleichsam ihre Position innerhalb der Reihung. Der Schweizer Maler Helmut Federle thematisiert in mehrfacher Hinsicht das Verhältnis zwischen Bild und Zahl. „Federles Darstellungsweise (kommt) den Stäbchenziffern der chinesischen Zahlenschrift am nächsten, die auf der strikten Alphabetisierung senkrechter und waagrechter Striche beruht. Im Jahr 1985 bereist Federle China, von dessen Kultur er sich besonders angezogen fühlt. Berührungen mit der chinesischen Kunst schlagen sich sowohl in einer Reihe neuer Schwarzweiß-Bilder als auch in der Auseinandersetzung mit fernöstlicher Kalligraphie nieder.“ (Helmut Federle, Ausst.-Kat. Kunsthaus Bregenz, Bregenz 1999, S.113) Im gesamten Oeuvre von Helmut Federle nehmen das Zeichnerische und Arbeiten auf Papier einen hohen Stellenwert ein. Seine Zeichnungen zeugen von der kontinuierlichen Auseinandersetzung mit geometrischen Formen und ihren Balanceverhältnissen auf der Bildfläche. Seine Werke sind in zahlreichen Museumssammlungen vertreten, darunter die Tate Modern, London, und das Centre Pompidou, Paris. 1997 vertrat er die Schweiz auf der Biennale in Venedig.

Provenienz: Galerie Susanne Kulli, St. Gallen (verso mit deren Klebeetikett, dort mit den Werkangaben)

Galerie nächst St. Stephan, Wien (dort erworben 1995)

Privatbesitz Berlin

Literatur:

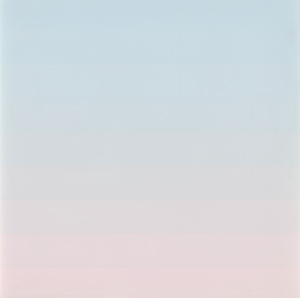

Ohne Titel (K326)

Alkydharzfarbe auf Phenapan. Um 1980.

100 x 100 cm.

Verso mit Faserstift in Schwarz mit der Werknummer "K326".

Zwischen Zartblau und Hellrosa changierende Streifenkomposition des Künstlers mit irisierender Wirkung. „Séquences chronomatiques“ (Farbstufenbilder) nennt Roeckenschuss, wichtiger Vertreter des frühen Minimalismus, seine um 1975 begonnene und bis um 2000 fortgesetzte Serie von streng vertikal angelegten Streifenbildern. Er malt oder collagiert dazu Reihungen vertikaler farbiger Streifen, mal schmal und lang, mal breit und kurz, immer jedoch stehen die Streifen in einem raffinierten mathematisch-musikalischen System zueinander. Seine Arbeiten sind in internationalen Sammlungen wie beispielsweise dem Museum of Modern Art in New York, der Sammlung der Deutschen Bank sowie der Daimler Chrysler Collection vertreten. Im Künstlerrahmen.

Provenienz: Köppe Contemporary, Berlin (dort erworben 2020)

Privatbesitz Brandenburg

"ФРАГМЕТЬI" (FRAGMENTE)

Öl und Mischtechnik auf Leinwand, im Künstlerrahmen. 1990.

85 x 100 cm.

Verso mit Pinsel in Schwarz kyrillisch signiert "A. Koshin", datiert und betitelt sowie mit Pinsel in Rot mit den Maßangaben und dem (undeutlichen) Adreßstempel des Künstlers (?).

Ein Echo des Einflusses von Malewitsch findet sich in der Grundform des Quadrates, die die reduzierte Komposition prägt. Rote Bogenfragmente in unterschiedlicher Krümmung beleben mit ihrer rhythmischen Anordnung jedes einzelne dieser Quadrate, deren sensibel gestaltete Textur einen Hauch von Rot durch die weißen, bewegten Farbmassen schimmern lässt. Koshin, ausgebildet bei dem Malewitsch-Schüler Wladimir Sterligow in Leningrad, gehörte zu den Mitbegründern des Sterligow-Kreises.

Provenienz: Privatbesitz Berlin (direkt beim Künstler erworben)

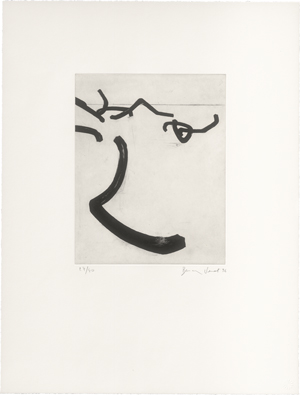

Venet, Bernar

Random Combination of Indeterminate Lines

Los 7257

Schätzung

1.500€ (US$ 1,667)

Random Combination of Indeterminate Lines

Kaltnadel und Aquatinta auf Velin. 1996.

27,7 x 21,7 cm (57 x 43,2 cm).

Signiert "Bernar Venet" und datiert. Auflage 40 num. Ex.

Die feine Horizontlinie und minimale, lediglich angedeutete Schatten verleihen der reduzierten Komposition eine beeindruckende Räumlichkeit. Herausgegeben vom Graphicstudio USF, Tampa, mit dessen Blindstempel unten rechts und dem Editionsstempel verso. Prachtvoller, in den Schwärzen samtiger Druck mit zartem, homogenem Plattenton und tief eingeprägter Plattenkante, mit dem wohl vollen, sehr breiten Rand.

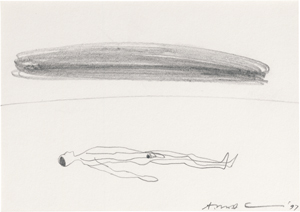

Ohne Titel

Bleistift auf festem Velin. 1997.

10,5 x 14,8 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert "Antony Gormley" und datiert.

Ein liegender, frei im Raum schwebender Männerkörper. Darüber, etwas größer, eine ebenso frei schwebende Wolke aus Dunkelheit, wie ein vom Körper gelöstes Bewusstsein. Beides hält Gormley mit fließendem Strich fest und setzt als Trennung eine Waagerechte dazwischen. Der menschliche Körper und seine Beziehung zum Raum steht vielfach im Zentrum des künstlerischen Schaffens Gormleys. Immer wieder bezieht der Bildhauer die Arbeit ganzer sozialer Gruppen in den Werkprozess ein und beruft sich dabei auf Joseph Beuys’ Begriff der Sozialen Plastik. Im Interview mit Udo Kittelmann sagt Gormley zu seiner Körperauffassung: "The body is a spaceship and an instrument of extreme subtlety, that communicates whether we recognise its communications consciously or not." (in: From Total Strangers, Köln 1999, zit. nach antonygormley.com, Zugriff 16.09.2025).

Provenienz: Privatbesitz Nordrhein-Westfalen

Liegender weiblicher Akt

Bronze mit brauner Patina. 1994.

10,5 x 24 x 6,5 cm.

Verso am Sockel monogrammiert "fö", unter dem Stand mit dem Gießerstempel "GUSS HANN". Auflage 10 Ex.

Förster 283.

Lebendig geschwungene parallele Furchen setzt Förster wie Binnenschraffuren in die Oberfläche des abstrahierten Frauenaktes. Auf einem kleinen, unter der Hüfte angebrachten Bronzesockel liegend, scheint der Torso beinahe zu schweben. Der weibliche Akt beschäftigt den Bildhauer, Zeichner, Maler und Schriftsteller in zahlreichen seiner Arbeiten. Wieland Förster studierte 1953 bis 1958 in Berlin Bildhauerei bei Walter Arnold sowie Hans Steger und war 1959 Meisterschüler bei Fritz Cremer. Er war von 1979 bis 1990 Vizepräsident der Akademie der Künste der DDR und schuf zahlreiche Großplastiken für den öffentlichen Raum, und in seinem Werk setzt sich die bedeutende figürliche Bildhauertradition Berlins fort. Entsprechend den handschriftlichen Anmerkungen von Angelika Förster im Werkverzeichnis ist die Auflage ausgegossen; es handelt sich um eine Künstleredition, geschaffen zusammen mit dem "Kleinen Torso mit angewinkeltem Bein" und dem "Kleinen bewegten Torso". Entstanden in der Kunstgießerei Wilfried Hann, Wegendorf. Ganz prachtvoller Guss mit ausdrucksvoller Patina. Wir danken Eva Förster, Berlin, für freundliche Hinweise vom 25.09.2025.

Provenienz: Privatbesitz Rheinland-Pfalz

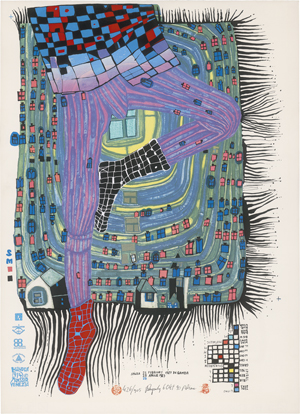

In Gamba

Fotolithographie und Siebdruck mit Metallprägung auf festem Fabriano-Velin. 1990.

66,9 x 45,5 cm (69,6 x 50,3 cm).

Signiert "Regentag", datiert und bezeichnet "Wien". Auflage 905 num. Ex.

Koschatzky 104.

Eines von 905 Exemplaren, gedruckt bei Claudio Barbato, Spinea (Siebdruck), Quattrifoglio (Fotolithographie) and Giuseppe Barbato (Metallprägungen), Spinea/Venice, koordiniert von Alberto della Vecchia, Venedig, mit deren vier Prägestempeln sowie verso mit den gedruckten Editionsvermerken. Mit den beiden japanischen Rotstempeln (inkan). Prachtvoller Druck mit dem vollen Rand.

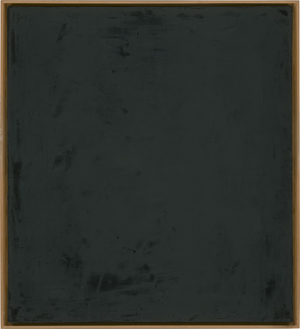

"Modifikation 029"

Öl, Ponal und Papier auf Leinwand, im Künstlerrahmen. 1992.

110 x 100 cm.

Verso mit Kreide in Schwarz signiert "Hofschen", datiert, betitelt, mit den Maßangaben und Richtungspfeil sowie bezeichnet "Öl/Segelt./Ponal/Papier".

Edgar Hofschen untersucht in seinen Modifikationen die Wirkung unterschiedlich gestalteter Farbflächen auf Segeltuch. Als Vertreter der "Analytischen Malerei" beschäftigt er sich mit den Relationen zwischen Malgrund, Farbmaterial und Farbauftrag ebenso wie mit den Bedingungen, die der Malerei vom Bildträger und der Bildfläche gesetzt werden. Andere bekannte Vertreter dieser internationalen Bewegung der 1970er Jahre sind Antonio Calderara, Kuno Gonschior oder Raimund Girke. Hofschen ordnete seine Malerei in einzelnen Werkgruppen in alphabetischer Reihenfolge, die er „Modifikationen“ nannte. Die Ziffern hinter den Buchstaben in den Bildtiteln markieren die Position des jeweiligen Gemäldes innerhalb der Jahreszählung.

Provenienz: Privatbesitz Tschechien (direkt vom Künstler erworben)

Buon Diavolo

Bronze mit dunkelbrauner Patina. 2000.

10 x 17 x 11 cm.

Außen am linken Arm seitlich unten monogrammiert "A.H.", auf der Standfläche mit dem Gießerstempel "GUSS A. ZÖTTL, WIEN". Auflage 100 num. Ex.

In halb liegender Position, mit aufgestützten Armen und nach oben angewinkelten Beinen lacht der freundliche kleine Teufel dem Betrachter entgegen. Die locker durchgestaltete Oberfläche verleiht der Figur eine muntere Bewegtheit. Für Hrdlicka stehen der Mensch und seine Körperlichkeit im Mittelpunkt seines Schaffens. Prachtvoller Guss aus dem Spätwerk, nach einem Gipsmodell des Künstlers, mit lebendiger Patina.

Zwei Kartenspieler

Öl auf Leinwand. Wohl 1990/91.

250 x 100 cm.

Im rechten Bildbereich mit Pinsel in Lila monogrammiert "AMM", auf beiliegendem Fotozertifikat (in Kopie) nochmals signiert.

Noor Mahnun Mohamed, auch bekannt als Anum, ist Künstlerin, Kuratorin, Autorin und Dozentin. Nach einem Architekturstudium in den Vereinigten Staaten erlangte sie 1996 einen Master an der Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig. Ihre meist figurativen Werke zeigen häusliche Szenen und Stilleben, in denen Realismus, Allegorie und ein Hauch von Skurrilität zusammenfließen. In meist persönlichen Anekdoten aus dem Leben gibt die Künstlerin Einblicke in eine geheimnisvolle Mischwelt aus Erinnerungen und Fantasie. Obwohl die Figuren in ihrem Werk physisch überaus präsent erscheinen, wirken diese meist emotionslos und abwesend. Die spielerische Schlichtheit der Formen wirkt trotz oder möglicherweise aufgrund ihrer charmanten Naivität mysteriös. Wie auf einer Bühne präsentiert die Künstlerin auch in diesem Werk das Paar beim Kartenspiel im eigentlich intimen, häuslichen Rahmen. In konzentrierter Stille gehen diese ihrem Spiel nach, lassen sich vom Blick des Betrachters nicht stören. Die nackte Dame lehnt sich herausfordernd an den Tisch, sie scheint zu führen, der nächste Zug ist entscheidend. Wie das Kartenspiel sein Ende finden wird, bleibt offen, dem Betrachter bleibt die bloße Ahnung einer tieferen Wahrheit, die Vermutung wichtigerer Zusammenhänge, als das bildlich Dargestellte zu zeigen vermag. Die Künstlerin wird international in Gruppen- und Einzelausstellungen gezeigt. Mit beiliegendem signierten Fotozertifikat der Künstlerin (in Kopie) vom 10.10.2025.

Provenienz: Direkt bei der Künstlerin 1991 erworben

Privatbesitz Berlin

"NAIYAKA"

Acryl auf Leinwand, auf Hartfaser kaschiert. 1990.

68,5 x 61 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert "Gogi Saroj Pal" und datiert, verso am Unterrand mit Faserstift in Schwarz erneut signiert, datiert, betitelt und bezeichnet.

Gogi Saroj Pal zählt zu den bedeutendsten zeitgenössischen Künstlerinnen Indiens. Ihre Bilder sind das Ergebnis ihrer Suche nach kultureller Identität und dem Bezugspunkt zur heutigen Zeit. Hauptthema ist das Leben der Frauen, deren Schicksal und ihre Stellung in der Gesellschaft, eingebettet in eine fantastische, farbenfrohe Welt. Bekannt wurde sie vor allem mit ihren Bildern halb menschlicher, halb tierischer Mischwesen. Die vorliegende Arbeit gehört dabei zu dem Komplex "Kinnari" - halb Frau, halb Vogel. Das nahezu quadratische Bild leuchtet vor allem durch den ausdrucksstarken Komplementärkontrast des grünen, fast paradiesischen Umraums zu dem kräftigen Rot des Gefieders.

Provenienz: Privatsammlung Hessen (direkt bei der Künstlerin erworben)

Für Mondrian

Radierung mit Mezzotinto auf Velin. 1993.

17 x 16,5 cm (39,5 x 30 cm).

Signiert "LiuYe" und datiert sowie bezeichnet "Probe".

In seinem Werk verbindet Liu Ye die Kunstgeschichte mit fiktiven und realen Figuren. Die Bezugnahme auf Piet Mondrian lässt sich auch in weiteren Arbeiten des Künstlers feststellen, dabei verschmelzen vielfach formale Prinzipien und konzeptionelle Ideen aus asiatischen und westlichen Kulturen. Die Auflagenhöhe betrug 50 Exemplare. Prachtvoller, prägnanter Druck mit dem vollen Rand.

Inferno

Offset auf Glas, in Künstlerrahmen. 1988.

177 x 112 cm.

Vor spiegelnder, tiefschwarzer Oberfläche steigen Flammen in hellen Weißtönen vertikal in die Bildmitte auf. Der Titel Inferno evoziert Dantes literarische Hölle. Die Reflexionen im Hintergrund lassen die Umgebung mit dem nach einer Fotografie entstandenen Werk verschmelzen, so dass der Betrachter sich selbst und seine Umgebung unweigerlich im „Feuer“ sieht. So entsteht eine spannende Wechselwirkung zwischen Werk und Betrachter. In Gerhard Merz' Arbeiten findet sich oft eine Verbindung aus Architektur und Malerei wieder, in der der Raum selbst zum integralen Bestandteil der Kunst wird. Seine Werke sind häufig ortsbezogene Installationen, die architektonisch gedacht sind und in denen er Bezüge zur Literatur- und Kunstgeschichte wie auch zur politischen Geschichte herstellt. Merz nahm insgesamt viermal an der documenta teil und ist mit Werken in wichtigen öffentlichen Sammlungen vertreten, u. a. in der Pinakothek der Moderne München, dem Museum Ludwig Köln und dem Haus der Kunst in München.

Provenienz: Christie's, London, Auktion 26.10.1995, Lot 109

Privatbesitz Berlin

Marlene Dietrich

Farblithographie auf Velin. Um 1990.

49,8 x 49,8 cm (ca. 71 x 67 cm, Rahmenausschnitt).

Signiert "G Helnwein" sowie "MarleneDietrich" und bezeichnet "E.(preuve d')A.(rtiste)".

Künstlerabzug neben der kleinen Auflage von lediglich zehn numerierten Exemplaren, alle vom Künstler und der Schauspielerin signiert und neben der Auflage von 499 Exemplaren mit der lithographierten Schrift. Die Stilikone und androgyne Schönheit Marlene Dietrich zeichnete Helnwein für ein Filmplakat zum Dokumentarfilm "Marlene". Sie zeigte sich sehr zufrieden mit dem Portrait, und es folgte daraus eine persönliche Verbindung zwischen beiden. "In den letzten Jahren pflegten die Diva und der Maler regelmässigen Kontakt, Marlene Dietrich und Gottfried Helnwein. Gesehen haben sich die beiden jedoch nie. (...) Es gibt kein Rollenklischee, in das sie passen würde. Sie hatte immer etwas Maskulines, Bestimmtes und Direktes. Und sie hat ihr Leben einzelkämpferisch geführt. Wie auch James Dean stand Marlene irgendwo zwischen den Geschlechtern. Sie war nicht eine Frau, sie war das Bild der Frau." (gottfried-helnwein.at, Zugriff 11.08.2025). Prachtvoller Druck in fein abgestimmter Farbigkeit mit dem wohl vollen Rand.

Die Nacht vom 9. November

Öl auf Leinwand. 2008.

170 x 200 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Rot monogrammiert "M.K" und datiert.

Der Mauerfall in der Nacht vom 9. November 1989 - eines der einschneidendsten Ereignisse in den letzten Jahrzehnten der deutschen Vergangenheit. Unter dem kaltweißen Flutlicht der Grenzanlagen spielt sich die tumultuöse Szenerie, die ganze Euphorie dieses Moments der deutschen Wiedervereinigung weitgehend in Schwarz-Weiß ab, wie in einem alten Film. Leuchtend farbig strahlen in der Komposition unter dem übermächtigen, dunkel-dramatischen Himmel nur die Flaggen, der Grenzpfosten, eine rote Rose und eine Coladose am Boden. Koeppel, der immer wieder die deutsche Zeitgeschichte thematisiert, akzentuiert damit Eckpunkte des Geschehens. Zusammen mit Johannes Grützke, Manfred Bluth und Karlheinz Ziegler hatte Koeppel 1973 die Künstlergruppe "Schule der neuen Prächtigkeit" gegründet, die sich gegen die abstrakte Malerei wandte und für einen neuen, von Ironie und Satire geprägten Realismus stand.

Provenienz: Privatbesitz Schweiz

Ausstellung: Matthias Koeppel 2008, Lys over Lolland, Lolland-Falsters Stiftsmuseum, 2008, vgl. Abb. S. 5

Matthias Koeppel: Himmel, Berlin!, Ephraim-Palais, Berlin 2014, Abb. S. 87

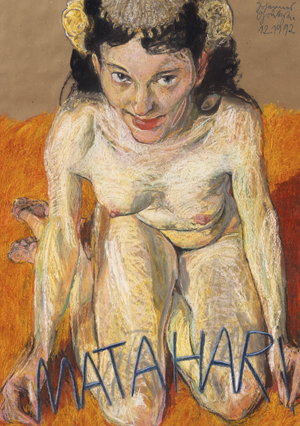

"MATA HARI"

Pastellkreiden auf Packpapier. 1992.

123 x 96 cm.

Oben rechts mit Kreide in Blau signiert "Johannes Grützke" und datiert, unten in der Darstellung mit Kreide in Schwarz-Weiß betitelt.

Mit lockendem Lächeln und ungezwungener Nacktheit blickt die am Boden kniende Tänzerin und Doppelspionin zum Betrachter empor in Grützkes großformatigem Entwurf für das Plakat zu den Tanzaufführungen von Verena Weiss als Mata Hari im Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Das Braun des von Grützke mit Vorliebe für seine monumentalen Pastelle verwendeten Packpapiers bildet über dem intensiv leuchtenden Orange des Bodens den Hintergrund für die kniende Figur und schimmert hier und da durch den hellen Glanz des mit lockeren Linien gestalteten Inkarnats hindurch. Spielerisch ersetzt der Künstler das "I" am Schluss des Titels durch einen Bleistift in den Händen Mata Haris, und auch das "M" greift die berühmte Nackttänzerin, als wäre es ein fragiler Gegenstand.

Provenienz: Privatbesitz Nordrhein-Westfalen

[*]: Regelbesteuert gemäß Auktionsbedingungen. [^]: Ausgleich von Einfuhr-Umsatzsteuer.

* Alle Angaben inkl. 25% Regelaufgeld ohne MwSt. und ohne Gewähr – Irrtum vorbehalten.

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2024 Galerie Gerda Bassenge

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2022 Galerie Gerda Bassenge