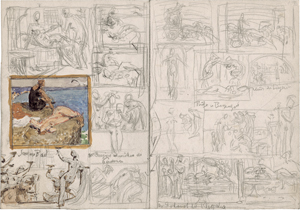

Skizzen und Kompositionsentwürfe zu Mythologien und Historien.

6 doppelseitig bezeichnete Seiten aus einem Skizzenbuch, Bleistift, Feder in Braun und Aquarell. 22 x 31,5 cm (Maße einer Doppelseite). Mit zahlreichen eigenh. Annotationen.

Provenienz: Sammlung Prof. Ernst Fuchs, Wien.

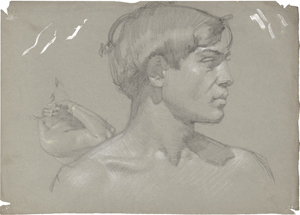

Bildnis eines Jünglings im Profil.

Schwarze und weiße Kreide auf grau-grünem Velin. 23,4 x 32,7 cm. Mit eigenh. Farbproben.

Beigegeben zwei weitere Studienblätter des Künstlers.

Provenienz: Sammlung Prof. Ernst Fuchs, Wien.

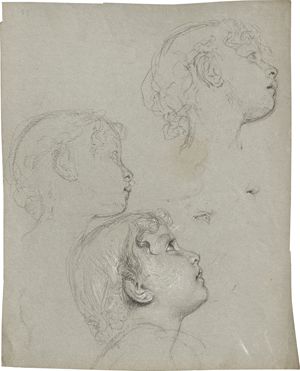

Studienblatt mit Kinderköpfen.

Schwarze und weiße Kreide auf grau-grünem Velin. 32,4 x 25,3 cm.

Beigegeben zwei weitere Zeichnungen des Künstlers "Studienblatt mit tanzendem Knaben" und "Studienblatt mit Armen".

Provenienz: Sammlung Prof. Ernst Fuchs, Wien.

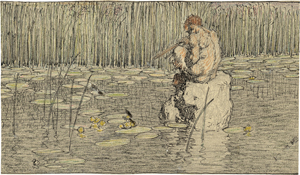

Pan mit Flöte im Seerosenteich.

Feder in Schwarz, Bleistift und farbige Kreiden, verso: Fragment einer weiteren Zeichnung und Annotationen des Künstlers. 9,5 x 16,5 cm.

Auf einem Steinblock inmitten des von Schilf umstandenen Teiches sitzt der Hirtengott, in drei Rohrstücke blasend. Die haarscharfen Linien der spitz geschnittenen Feder verleihen der Zeichnung einen luftigen, flirrenden Charakter und lassen das Klingen der Flötentöne im Schilfgras und in den zitternden Reflexen auf dem Wasser nahezu sichtbar werden. Ovids Metamorphosen zufolge weist die Najade Syrinx, keusche Anhängerin der jungfräulichen Artemis, die Liebe des Hirtengottes Pan zurück und wird auf der Flucht vor seinen Nachstellungen auf ihr Bitten hin am Fluss Ladon in Schilfrohr verwandelt. Als der Atem des verschmähten Gottes durch das Schilf streicht, entsteht ein ergreifender Klang. Pan schneidet daraufhin Schilfrohr, verklebt die Stücke mit Wachs und baut so die Syrinx genannte Hirtenflöte (Panflöte), um darauf seine Lieder zu spielen.

Provenienz: Sammlung Prof. Ernst Fuchs, Wien.

Tanzende mit Zimbal.

Graue und weiße Kreide auf grau-grünem Velin. 32,6 x 23,4 cm.

Beigegeben zwei weitere Studien des Künstlers "Weiblicher Akt" (mit eigenh. Farbproben) und "Draperiestudien".

Provenienz: Sammlung Prof. Ernst Fuchs, Wien.

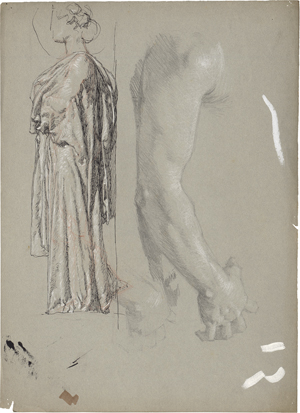

Rothaug, Alexander

Studienblatt mit weiblicher Figur im antiken Gewand und Armstudie

Los 6744

Schätzung

750€ (US$ 833)

Studienblatt mit weiblicher Figur im antiken Gewand und Armstudie.

Graue und weiße Kreide, Feder in Schwarz und Spuren von Rötel auf grau-grünem Velin. 32,5 x 23,5 cm. Mit vereinzelten Farbproben.

Beigegeben zwei weitere Studien des Künstlers "Stehender männlicher Akt mit Schurz" und "Studienblatt mit fünf männlichen Akten".

Provenienz: Sammlung Prof. Ernst Fuchs, Wien.

Felsige Küste im Sonnenlicht.

Tempera auf Karton. 19,5 x 26,2 cm.

Heitere, sonnendurchflutete Landschaftsszenerie, mit großzügigem Duktus zügig und sicher gestaltet. In harmonischem, reduziertem Kolorit von Gelbbraun- und Grüntönen lasiert Rothaug die Felsformationen und verleiht ihnen Kontur mit den sparsam eingesetzten Farbakzenten der Vegetation. Souverän erfasst der Künstler die unterschiedlichen Texturen, die Rauheit des Steinmassivs und das schimmernde Wasser. Geschlossenheit erhält die Komposition durch die dunkle, gezeichnete Einfassungslinie. Diese ist charakteristisch für Rothaugs Temperazeichnungen, die er oft auf ebensolchen bereits farbig vorgrundierten festen Malpappen anfertigt.

Provenienz: Sammlung Prof. Ernst Fuchs, Wien.

Spätsommer im Wienerwald.

Aquarell und Gouache, Feder in Braun über Spuren von Graphit. 31,4 x 38,4 cm. Unten rechts signiert und datiert "Leop. Rothaug Sept. 1948".

Beigegeben von demselben ein weiteres Aquarell "Kleine Kapelle im Wald mit Reh" (signiert und datiert "Leop. Rothaug 1. December 1927").

Provenienz: Sammlung Prof. Ernst Fuchs, Wien.

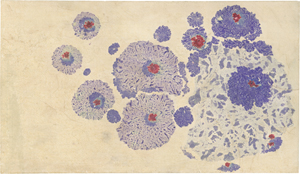

Komposition in Violett, Rot, Grün und Gelb.

Wasserfarben aufgebracht im Tunkpapierverfahren (Marmoriertechnik) auf Bütten. 29,1 x 21,2 cm. Um 1906/07.

Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers.

Privatsammlung Wien.

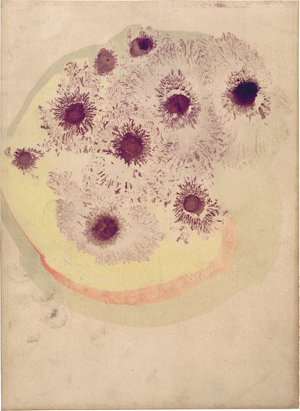

Pirchan, Emil

Komposition in Blassblau, Lila und Korallenrot

Los 6748

Schätzung

3.000€ (US$ 3,333)

Komposition in Blassblau, Lila und Korallenrot.

Wasserfarben aufgebracht im Tunkpapierverfahren (Marmoriertechnik) auf Bütten. 15,7 x 27,3 cm. Um 1906/07.

Der Maler, Gebrauchsgraphiker, Architekt, Bühnenbildner und Schriftsteller Emil Pirchan wurde 2019 im Museum Folkwang, Essen durch eine Ausstellung wiederentdeckt, die anschließend im Leopold Museum in Wien zu sehen war. Als besondere Überraschung der Ausstellung galten die Tunkpapiere des Künstlers. Sie sind eng mit „Wien um 1900“ verbunden, wo der aus Brünn gebürtige Künstler ab 1903 Meisterschüler des berühmten Architekten Otto Wagner wird. Mit der pulsierenden Künstlerszene im Herzen der österreichisch-ungarischen Monarchie ist er auch durch seinen Großcousin Josef Hoffmann aufs Engste verbunden, der 1903 als einer der Mitbegründer der Wiener Werkstätte Berühmtheit erlangt. Ohne die Wiener Secession und deren Experimentierfreudigkeit sind die Tunkpapiere Pirchans nicht denkbar.

Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers.

Privatsammlung Wien.

Roerich, Nicholas

Bühnenbildentwurf zum Theaterstück Prinzessin Maleine von Maurice Maeterlinck

Los 6749

Schätzung

18.000€ (US$ 20,000)

Kleine Stadt: Bühnenbildentwurf zum Theaterstück Prinzessin Maleine von Maurice Maeterlinck.

Aquarell und farbige Stifte auf Velin, an zwei Stellen am Oberrand auf den originalen Untersatzkarton befestigt, an dessen Oberrand ein Transparentpapier mit Quadrierung montiert. 11,2 x 16,5 cm. Unten links in kyrillischer Schrift monogrammiert und datiert, auf dem Untersatzkarton mit Maßangaben und alter Bezeichnung von der Hand des russischen Malers Nikolai Alexandrovich Klodt (1865 St. Petersburg -1918 Moskau) in Bleistift in kyrillischer Schrift, auf dem Transparentpapier ebenfalls Bleistiftannotationen in Kyrillisch. 1913.

Der russische Maler, Schriftsteller und Mystiker Nicholas Roerich wird bis heute als eine der überragenden und zugleich rätselhaftesten Charaktere der russischen Geistes- und Kulturgeschichte betrachtet. Die Wirkung des 1874 in St. Petersburg als Sohn eines wohlhabenden Deutschbalten und einer Russin Geborenen berührte dabei nicht allein den russischen Kulturkreis, da es ihm zeitlebens gelang, als Künstler und Wissenschaftler, als Reisender, Autor und Philosoph universelle Impulse zu geben. Von 1893 bis 1897 studierte Roerich an der kaiserlichen Akademie der Künste und zugleich an der juristischen Fakultät seiner Heimatstadt. Anschließend bildete er sich im Atelier des bekannten Landschaftsmalers Arkhip Kuindzhi weiter. Bereits zu dieser Zeit stand er in engem Kontakt mit so bedeutenden Kunstschaffenden wie Ilja Repin, Nicolai Rimski-Korsakov, Modest Mussorgsky und Dmitri Grigorowitsch. In den Jahren 1900 bis 1901 und 1903 bis 1904 unternahm Roerich Reisen nach Paris beziehungsweise zu den historischen Stätten Russlands. Seit 1904 entstanden die ersten mystischen Bilder, die von den Eindrücken der Russlandreise geprägt sind: jahrhundertealte Burgen, orthodoxe Kirchen und Klöster. Wenig später, im Jahr 1906, begann Roerich, Bühnendekorationen und Kostüme für das Theater zu entwerfen. Damit gewann er die Aufmerksamkeit des genialen Impresarios und Gründers des Ensembles Ballets Russes Sergei Diagilew, der ihn mit den Entwürfen zu Igor Strawinskys Ballettoper „Le Sacre du Printemps“ beauftragte, die 1913 in Paris von den Ballets Russes uraufgeführt wurde. In diese Zeit fallen auch Roerichs Dekorationen für zwei Stücke des Belgiers Maurice Maeterlinck: "La Princesse Maleine" und "Sœur Béatrice". Spätestens seit 1905 war Roerich mit dem Werk des Symbolisten Maeterlinck vertraut, da er eine dreibändige Übersetzung von dessen Werken illustriert hatte.

In den Jahren 1913 und 1914 schuf Roerich die Bühnenbilder und Kostüme für Maeterlincks erstes Stück, dessen Uraufführung im Pariser Théâtre Libre geplant war. So entstanden 19 Entwürfe für Bühnendekorationen in Tempera, dazu mehr als zwei Dutzend Kostümentwürfe und Vorstudien in Bleistift, Aquarell und Gouache. Eine Aufführung kam jedoch nicht zustande, da das Theater Anfang des Jahres 1914 Konkurs anmelden musste. Roerich nahm seine Entwürfe wieder an sich und verkaufte einen Teil davon russischen Sammlern. Die verbliebenen Arbeiten stellte er im selben Jahr auf der Baltischen Ausstellung (Baltic Exhibition) in Malmö aus (15. Mai - 4. Oktober 1914) und anschließend auf einer Ausstellung mit eigenen Werken, die 1918 und 1919 an drei Stationen, in Stockholm, Kopenhagen und Helsinki, gezeigt wurde (s. John McCannon: Passengers of Wisdom: Nicholas Roerich, the Dramas of Maurice Maeterlinck, and Symbols of Spiritual Enlightenment, in: The Russian Review, Bd. 64, Juli 2004, S. 449-478).

Maurice Maeterlincks Drama „La Princesse Maleine“ erschien bereits 1889. Das Stück spielt in einer düsteren, märchenhaften Welt und erzählt von der Prinzessin Maleine, die gegen den Willen ihres Vaters den Prinzen Hjalmar liebt. Um die Liaison mit dem Sohn des Königs Hjalmar zu unterbinden, wird Maleine in einem Turm gefangen gehalten. Nach Jahren gelingt ihr die Flucht und sie findet Hjalmar wieder. Doch dessen Stiefmutter, Königin Anne, die in der Zwischenzeit den senilen König Hjalmar geheiratet hat, tötet Maleine aus Eifersucht, da sie ihre eigene Tochter mit Hjalmar vermählen möchte. Hjalmar tötet daraufhin die Königin und anschließend sich selbst.

Roerichs Entwurf zeigt eine kleine, verwinkelte Stadt, die von einer mächtigen Stadtmauer mit Tortürmen umgeben ist. Vor der Stadt steht isoliert ein weiterer Turm mit einem spitzen, hohen Turmhelm. Dieses Gebäude steht wahrscheinlich für das Verlies der Prinzessin. Der zeitlich entrückten Szenerie, die Maeterlinck in seinem märchenhaften Stoff beschreibt, entspricht Roerich mit seinem weich fließenden und geschwungenen Duktus. Die Stadt und ihre Gebäude wirken organisch und nicht wie aus Stein. Besonders auffällig ist, dass das Farbspektrum lediglich Blau- und Violetttöne mit vereinzelten Akzenten in Orange und Gelb umfasst. Für Roerich hat die Wahl der Farbe eine essentielle Bedeutung. Die Farben Blau und Violett stehen bei Roerich für das feminin Göttliche und Transzendente. Entsprechend verwendet der Künstler die gleiche reduzierte Farbpalette für fast sämtliche Dekorationsentwürfe zu dem Drama.

Weitere Entwürfe für Prinzessin Maleine befinden sich im Staatlichen Museum für Theater- und Musikkunst in St. Petersburg (s. John McCannon op.cit. Fig. 3, 4 und 10) und im Nicholas Roerich Museum in New York.

Provenienz: Westdeutsche Privatsammlung (seit mehr als 30 Jahren).

"Das Urwaldauge": Waldweiher in einem Gehölz.

Tempera auf Papier, eigenhändig auf Platte aufgezogen. 19,6 x 29,5 cm. Unten rechts signiert "E. Steppes", verso eigenhändig betitelt "Das Urwaldauge", nochmals signiert "Edmund Steppes", sowie mit seinem Künstlersignet und weiteren eigenhändigen, schwer leserlichen Annotationen in Bleistift.

Französisch

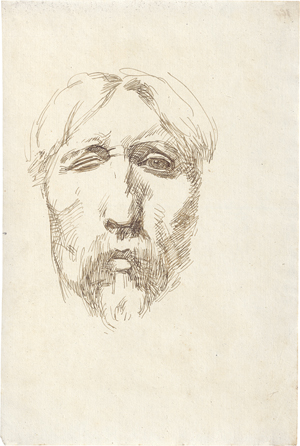

um 1880. Selbstbildnis eines Künstlers mit zugekniffenem Auge

Los 6751

Schätzung

1.800€ (US$ 2,000)

um 1880. Selbstbildnis eines Künstlers mit zugekniffenem Auge.

Feder in Braun auf Bütten. 27,6 x 18,4 cm. Wz. Glocke mit Liliengriff.

Sommerblumen mit Rittersporn.

Aquarell auf Aquarellpapier. 62 x 45,5 cm (Passepartoutausschnitt). Um 1930.

Das fein arrangierte Aquarell zeigt neben dem blühenden Rittersporn auch die bereits vertrockneten Stiele anderer Blühpflanzen und Blattgewächse mit roter und gelber Laubfärbung. Die an botanische Darstellungen erinnernde Zeichnung zeigt die fragile Schönheit der Pflanzen, die nur allzu schnell der Vergänglichkeit anheim fallen. In ein Passepartout montiert.

Mädchenbildnis (Portrait der Emly Kofahl, spätere Wilhelmi).

Feder in Schwarz auf dünnem Karton. 30 x 24,4 cm. Unten rechts monogrammiert und datiert "F. 23.VII.14", sowie unten links in Bleistift eigenh. bez. "Emly", verso von anderer Hand in Bleistift bez. "Emly Kofahl 1914. 25 Jahre alt".

Anliegend ein handschriftl. Brief aus dem Jahr 1968 von Emly Kofahl an den Schwiegersohn Artur Nebel, in dem die Verfasserin das Portrait dem Adressaten schenkt.

Provenienz: Sammlung Emly Wilhelmi (geb. Kofahl), Hannover.

Ingeborg und Artur Nebel, Hannover.

Seither in Familienbesitz.

Ausstellung: Erste Gesamtausstellung der Werke von Fidus zu seinem 60. Geburtstage..., Aula Handelsoberschule, Woltersdorf b. Erkner / Altonaer Museum, Hamburg 1928.

Literatur: Ausst. Kat. Erste Gesamtausstellung der Werke von Fidus zu seinem 60. Geburtstage am 8. Gilbhart (X.), Berlin und Hamburg 1928, S. 27, Nr. 382 mit Abb. S. 45 (ohne Seitenzahl).

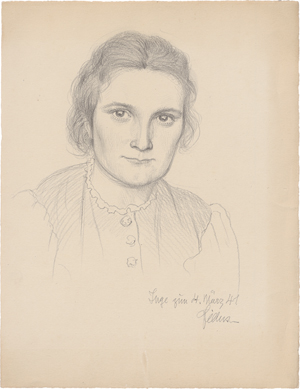

Bildnis Ingeborg Nebel en face.

Bleistift auf Karton. 31,5 x 24,4 cm. Unten rechts eigenh. bewidmet und signiert "Inge zum 4. März 41 Fidus", verso von Emly Wilhelmi die Übereignung der Zeichnung an ihren Schwiegersohn Artur Nebel zu Weihnachten 1956 handschriftlich in blauer Tinte.

Provenienz: Sammlung Emly Wilhelmi (geb. Kofahl), Hannover.

Artur Nebel und Ingeborg Nebel (geb. Wilhelmi), Hannover.

Seither in Familienbesitz.

Lichtgebet.

Aquarell über Spuren von Graphit auf dünnem Karton. 66,4 x 43,8 cm. Unten links signiert und datiert "Fidus - 13" sowie unten rechts betitelt "Lichtgebet", unterhalb der Darstellung mit eigenh. Widmung von Fidus "Emly! Franz und Fidus grüssen Dich zu Weihnacht 1915".

Das Lichtgebet, von dem Fidus ab 1908 immer wieder neue Variationen gestaltete, war die Ikone der Lebensreformbewegung. Voller Inbrunst reckt sich der nackte, reine Jüngling dem segenspendenden Licht entgegen - eins mit dem Kosmos. Vor weitem Horizont empfängt er die Kraft der Sonne. Er wendet sich dem Leben zu und verkörpert damit unmittelbar ein neues Lebensgefühl, das sowohl die lebensreformerische Bewegung wie auch die Jugend im späten Kaiserreich und in der Weimarer Republik ersehnte.

Provenienz: Sammlung Emly Wilhelmi (geb. Kofahl), Hannover.

Ingeborg und Artur Nebel, Hannover.

Seither in Familienbesitz.

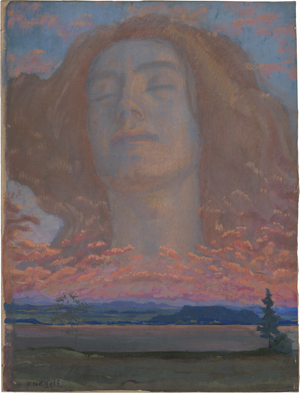

Wolkenerscheinung.

Gouache auf Papier, auf Malkarton kaschiert. 57,7 x 44,2 cm. Unten links signiert "H. Nägeli", verso ein Etikett "Hans Nägeli / Spitelackerstr. 65 [...] Kunstkommission Bern".

Einstellung: Aegäische Küste.

Öl auf Papier. 50,1 x 65 cm. Verso mit Feder signiert "H. Nuesslein" sowie auf einem Klebeetikett maschinenschriftl. betitelt "Einstellung: Aegäische Küste".

Heinrich Nüsslein stammte aus ärmlichen Verhältnissen. Eine von ihm angestrebte Ausbildung zum Maler scheiterte an seiner von Geburt an beschränkten Sehkraft. Durch den Handel mit Kunst und Antiquitäten in seiner Heimatstadt Nürnberg konnte sich Nüsslein in den Jahren nach dem I. Weltkrieg ein beachtliches Vermögen erarbeiten. 1923 kaufte er Schloss Kornburg und führte dort umfangreiche Renovierungsmaßnahmen durch. 1924 kam er mit spiritistischen Zirkeln in Kontakt und entdeckte seine Fähigkeiten zur Medial- bzw. Trancemalerei, durch die er während der 20er und 30er Jahre zu internationaler Berühmtheit gelangte. Er pflegte meist in völliger Dunkelheit mit Fingern, Watte und Lappen zu malen und vollendete ein Werk in wenigen Minuten. Nüsslein erhielt eine Ehrenprofessur an der technischen Hochschule Paris und die Ehrendoktorwürde der Universität Brüssel, und hatte zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland, u. a. in Paris, London und New York. Er betätigte sich auch als spiritistischer Schriftsteller. Während der Zeit der Naziherrschaft erfuhr Nüsslein zunehmende Repressalien. Er starb am 12. November 1947, den er als seinen Todestag selbst vorhergesagt hatte. Ein Großteil seines auf Schloss Kornburg gelagerten Werkes wurde 1945 vernichtet.

Phantastische Küstenlandschaft.

Öl auf Papier. 32,3 x 49,2 cm. Verso mit einem Adressstempel.

Nüsslein, Heinrich

"Bremer" (Metaphysische Landschaft in Blau)

Los 6759

Schätzung

800€ (US$ 889)

Metaphysische Landschaft in Blau ("Bremer").

Öl auf Papier. 32,2 x 48,5 cm. Verso eigenhändig betitelt sowie mit einem Adressstempel.

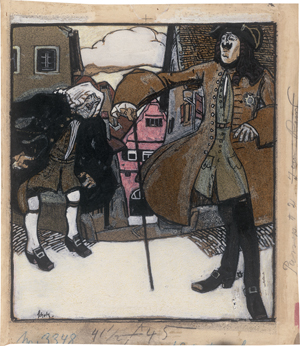

Serenissimus.

Aquarell, Tusche (Pinsel, Feder, Spritztechnik) und Deckweiß auf Papier, eigenhändig auf Pappe aufgezogen. 34,1 x 29,9 cm (Papiergröße). Links unten signiert "Schulz", mit der Nummer "3348" in Blau im linken unteren Rand außerhalb der Darstellung, sowie zahlreichen Annotation in Bleistift recto und verso.

Zu Beginn der 1890er Jahre trifft Wilhelm Schulz an der Akademie der Bildenden Künste in München eine Reihe gleichgesinnter, die wie er ab 1896 zu den Mitarbeitern der Zeitschriften Jugend und Simplicissimus zählen werden. Obgleich München zur zweiten Heimat des norddeutschen Zeichners wird, zieht es ihn immer wieder in seine Geburtsstadt Lüneburg. Dort findet er jene pittoresken Motive, die über mehr als vier Jahrzehnte hinweg im Simplicissimus erscheinen, oftmals zusammen mit selbstverfassten Texten bzw. Gedichten. In Wilhelm Schulz‘ 1901 im Simplicissimus (Jg. 6, H. 21, S. 161) veröffentlichten Zeichnung "Serenissimus" begegnet der fiktive Charakter Serenissimus, bei dem es sich um das vertrottelte Staatsoberhaupt eines imaginären Kleinfürstentums handelt, einem seiner Untertanen, der folgende Anweisungen entgegenzunehmen hat: „Er ist dem Collegio attachieret? Sage er den Leuten, Wir intentionieren, Unseren Leibjäger als Burgermeister Unserer Residenzstadt zu präponieren, da Wir Uns versehen, daß selbiger am besten Unsere Intentiones der Kanaille deklarieret.“ Mutet die gestelzte und veraltete Sprache des Serenissimus von Anfang an komisch an, so wird der Sinn seiner umständlichen Rede erst nach und nach verständlich. Die Idee der Mitwirkung oder gar Selbstbestimmung des Bürgers im Staate ist dem absolutistischen Selbstverständnis des Landesfürsten gänzlich fremd. Er sieht in ihm nichts weiter als gemeines Pack, das nur durch die strenge Hand eines Jägermeisters zu bändigen ist. Während sich Vertreter des Hochadels sowie obrigkeitshörige Monarchisten durch Schulz‘ Zeichnung provoziert gefühlt haben dürften, werden sich liberalere Zeitgenossen darüber amüsiert haben. Tatsächlich entsprechen die realen Verhältnisse um 1900 kaum der ironischen Schilderung des Künstlers. Umso mehr ist die Karikatur ein Seitenhieb auf das anachronistische Selbstverständnis der politischen Eliten im wilhelminischen Kaiserreich, bleibt jedoch glücklicherweise aufgrund ihrer geschickt camouflierten Kritik ohne Nachspiel für den Künstler.

Kuhnert, Wilhelm

Schmutzgeier (Neophron percnopterus) mit Aas vor einem nordafrikanischen Stadttor

Los 6761

Schätzung

400€ (US$ 444)

Schmutzgeier vor einem nordafrikanischen Stadttor.

Schwarze Kreide, grau laviert, weiß gehöht, auf dünnem Zeichenkarton. 14,5 x 19,9 cm. Monogrammiert unten links "W.K".

Um die Jahrhundertwende war es für die meisten Tiermaler eher üblich tropische Tiere in zoologischen Gärten zu studieren. Kuhnert, der als bedeutendster deutscher Tiermaler seiner Zeit gilt, unternahm hingegen von seinem Wohnsitz in Berlin aus Reisen nach Nord- und Ostafrika, ebenso Indien, fuhr aber auch in den Norden, um die Landschaften und ihre Tierwelt vor Ort zu beschreiben, zu zeichnen und zu malen. - Der inzwischen stark gefährdete Schmutzgeier (Neophron percnopterus) frisst, wie seine Artgenossen, das Fleisch toter Tiere, scheut aber auch vor Exkrementen nicht zurück - was ihm zu seinem Namen verhalf. Zudem ist er aber auch ein bemerkenswertes Beispiel für den Gebrauch von Werkzeugen: mit Hilfe von bis zu 500g schweren Steinen ist er in der Lage, Straußeneier zu öffnen. Aufgrund ihres Aasfresserverhaltens werden Geier durchaus auch mit reinigenden Eigenschaften in Verbindung gebracht. Sie verhindern durch den Verzehr toten Fleisches die Ausbreitung von Krankheiten.

Jungnickel, Ludwig Heinrich

47 Blatt Tanzende, Pferde, Tiger und Baumstudien.

Los 6762

Schätzung

750€ (US$ 833)

Tanzende, Pferde, Tiger und Baumstudien.

Ca. 47 Zeichnungen, je schwarze Kreide, teils aquarelliert. 4to - Folio. Teils signiert, teils mit dem Nachlassstempel verso.

Provenienz: Nachlass Robert Seitschek (akad. Maler, 1910 Wien - 1990 Kufstein).

Sieben Bilder zur Apokalypse.

7 Gouachen auf Malpappe. Je ca. 69,5 x 50 cm.

Alexey Krassowsky hatte sich nach der russischen Revolution im Jahr 1917 in Wien niedergelassen. Er schuf dort in den 1920er Jahren u.a. zeittypische Werke im Stil des Art Déco, darunter viele Entwürfe für Gebrauchswerke. Er zählte zur Gruppe der Maler der russischen Volkskunst und schuf unter anderem Werke für die Pfarrkirche Hennersdorf im Wienerwald. Möglicherweise waren die expressiven Szenen der Apokalypse ebenfalls für einen Kirchenraum in der Diözese Wien bestimmt.

Provenienz: Nachlass Robert Seitschek (akad. Maler, 1910 Wien - 1990 Kufstein).

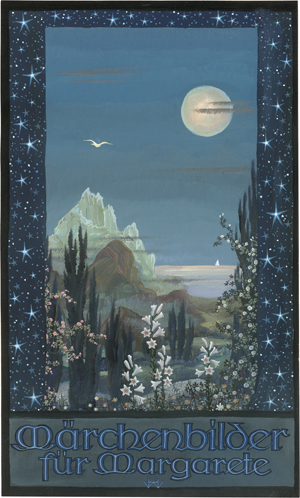

"Märchenbilder für Margarethe" (Landschaft im Mondlicht).

Tempera auf Velin, original auf Untersatz montiert. 35 x 20 cm. Unten mittig monogrammiert "HW" und auf dem Passepartout mit der Werknummer "I,3" versehen. Um 1942.

Inmitten der bedrohlichen Atmosphäre der Bombennächte des Kriegsjahres 1942 zog sich Hermann Wöhler in die stille Privatheit seines „Sternenhauses“ zurück und begann dort einen von insgesamt drei Märchenzyklen, die er allesamt seiner Ehefrau Margarete widmete. Die allein für den privaten Kontext entstandenen Temperaarbeiten sind dabei durchdrungen von seiner von der Anthroposophie geprägten Weltsicht und offenbaren nicht selten ganz persönliche Seelenwelten. Das vorliegende Blatt ist dabei als Widmungsblatt des ersten Zyklus das Blatt 3 der Folge (nach den Titelblättern). Die Folgen wurde in Teilen im Jahre 1987 im Historischen Museum Hannover präsentiert (vgl. Greffrath, Bettina: Hermann Wöhler, Märchenbilder. Beiträge und Katalog zur Ausstellung, Hannover 1987). Weitere Stücke befinden sich heute in der Sammlung des Deutsches Märchen- und Wesersagenmuseums in Bad Oeynhausen.

Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers.

Galerie J.H. Bauer, Hannover, Lagerliste 39.

Privatsammlung Rheinland.

Blumenbild (Sonnenblumen und Wicken).

Tempera auf Velin, original auf Untersatz montiert. 30 x 19 cm. Unten rechts monogrammiert "HW" und auf dem Passepartout mit der Werknummer "II, 26" versehen. Um 1942.

Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers.

Galerie J.H. Bauer, Hannover, (wohl) Lagerliste 92.

Privatsammlung Rheinland.

Ca. 24 Blatt des 17.-19. Jh.

Darunter von und zugeschrieben an: Andreas Achenbach, Friedrich Bollmann, Friedrich Bolt, Asmus Jacob Carstens, Karl Fohr, Johann David Alexander Friedrich, Ernst Erwin Oehme, Theodor Rombouts, Martin Johann Schmidt, Albert Venus, Anthonie Waterloo.

Ca. 20 Blatt des 17.-20. Jh.

Darunter von und zugeschrieben an: Ivanovitch-Kowalskii, Johann Christian Klengel, Carl Wilhelm Kolbe d. J., Johann Jakob Müller, Johann Esaias Nilson, Simon Warnberger.

Ca. 38 Blatt des 17.-20. Jh.

Darunter von und zugeschrieben an: Arthur Blaschnik, Theodor Böhm, Karl Böse, Samuel Bottschild, Wilhelm Busch, Wilhelm Claudius, Daniel van den Dyck, Friedrich Geselschap, Gabriel Christophe Guérin, Wilhelm Kaulbach, Charles Le Brun, Eugen Napoleon Neureuther, Jean Baptiste Marie Pierre, Johann Christian Reinhart, Carl Rottmann, Julius Thaeter, Hans Thoma (signiert), Paolo Toschi. Teils erworben bei dem Kunstantiquariat Franz Meyer, Dresden und teils mit Franz Meyers handschriftlichen Zuschreibungen verso.

[*]: Regelbesteuert gemäß Auktionsbedingungen. [^]: Ausgleich von Einfuhr-Umsatzsteuer.

* Alle Angaben inkl. 25% Regelaufgeld ohne MwSt. und ohne Gewähr – Irrtum vorbehalten.

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2024 Galerie Gerda Bassenge

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2022 Galerie Gerda Bassenge