Spaziergänger

Holzschnitt auf hauchdünnem Japanbütten. 1918.

37 x 29,5 cm (48,3 x 34 cm).

Signiert "Lyonel Feininger". Auflage 100 Ex.

Prasse W 113, Söhn HdO 101-2.

Blatt 2 der Ersten Bauhausmappe: Bauhaus Drucke. Neue europäische Graphik. Erste Mappe. Meister des Staatlichen Bauhauses in Weimar, Verlag Müller & Co., Potsdam 1921. Unten links mit dem Blindstempel des Bauhauses (Lugt 2558b). Schemenhaft wie Gespenster erscheinen die Figuren in der kristallinen, in kleine Splitter zerfallenden und kontrastreichen Komposition, die auf Feiningers Anfänge als Karikaturist verweist. Gedruckt in der Druckerei des Staatlichen Bauhauses. Die Gesamtauflage betrug 130 Exemplare. Prachtvoller, tiefdunkler Handdruck mit der wunderbar sichtbaren Struktur des Holzstockes und mit Rand.

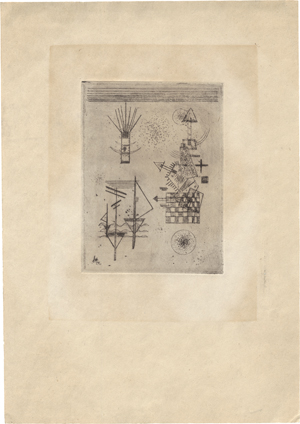

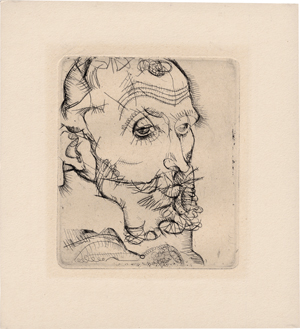

Kandinsky, Wassily

Zweite Jahresgabe für die Kandinsky-Gesellschaft

Los 7061

Schätzung

4.000€ (US$ 4,444)

Zweite Jahresgabe für die Kandinsky-Gesellschaft

Kaltnadel auf Similijapan. 1926.

12,1 x 8,9 cm (26,7 x 18,7 cm).

Roethel 189.

Roethel erwähnt eine Auflage von 10 Exemplaren auf Kupferdruckpapier mit eigenhändiger Widmung an die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft. Unser Exemplar auf Similijapan wurde wohl neben der Auflage gedruckt. Die filigrane Kaltnadelarbeit in einem feinen Abzug mit leichtem Plattenton und breitem Rand.

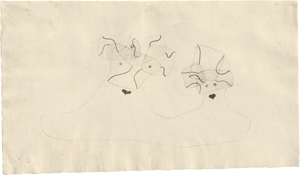

"Schwestern vom Stamme der Gorgo"

Feder in Schwarz auf Ingres-Bütten, auf Unterlagekarton montiert. 1930.

28,8 x 51,5 cm.

Unten links mit Feder in Schwarz signiert "Klee", auf dem Unterlagekarton unten mittig datiert und betitelt sowie mit der Werknummer "V. 8".

Catalogue raisonné, Bern 2001, Bd. 5 (1927-1930), Nr. 5234.

Schlangenhaare schwingen rhythmisch um die Köpfe der beiden Schwestern. Hinterfangen sind sie von nebelhaften Elementen mit feinsten Netzwerken einander überschneidender und durchdringender paralleler Lineaturen. Ein paar Punkte als Augen, schon werden daraus Physiognomien menschenähnlicher und doch geisterhafter Geschöpfe. Symbiotisch vereinigen sich nach unten hin ihre beiden Körper in einer einzigen, nicht absetzenden Linie zu einer weich geschwungenen horizontal liegenden Form. Jeder der reizenden Schwestern aber zeichnet Klee spielerisch und mit einem tiefgründigen Humor ein Herz symbolträchtig weit oben in Hals- oder Mundbereich. Die vom Künstler erdachten Figuren einer mythologisch-archaischen Welt scheinen in einer prozesshaften Bewegtheit und Wandelbarkeit begriffen, die luftige Komposition eine Äußerung teils unbewusster Bilder von charakteristischer Vieldeutigkeit und kosmischer Symbolik.

Provenienz: Lily Klee, Bern (1940-1946)

Klee-Gesellschaft, Bern (1946-1950)

Galerie Buchholz (Curt Valentin), Berlin und New York (1950)

Christie’s, New York, Auktion 14.11.1996, Lot 292

Privatbesitz

Christie's, New York, Auktion 1996, 07.05.2008, Lot 139

Privatbesitz Rheinland

Ausstellung: Buchholz Gallery (Curt Valentin), New York 1950, Nr. 56 (mit Abb.)

Literatur: W. Grohmann, Paul Klee. Handzeichnungen 1921-1930, Berlin 1934, Nr. 50

W. Grohmann, Paul Klee. Handzeichnungen, Wiesbaden 1951, Nr. 31 (mit Abb.)

C. Kröll, Die Bildtitel Paul Klees. Eine Studie zur Beziehung von Bild und Sprache in der Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts, Bonn 1968, S. 33

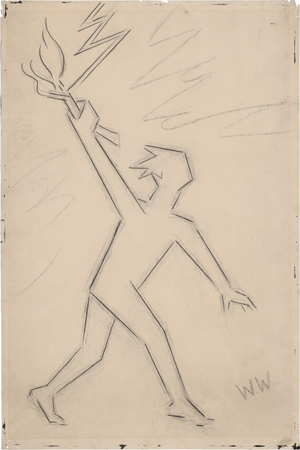

Fackelträger

Kohle und Zimmermannsbleistift auf Velin. Um 1923.

75 x 50 cm.

Unten rechts mit Zimmermannsbleistift monogrammiert "W.W.".

Dynamik, Führung, Inspiration - Wauers großformatige Zeichnung bringt in seiner Figur des Fackelträgers Bedeutungsinhalt und Zeichenstil in Einklang. Ausschließlich mit Geraden konstruiert er die vorwärtsstürmende Gestalt und beschränkt sich auf die bloßen, hart abstrahierten und geometrisierten Konturen, verzichtet also auf jegliche Binnengestaltung. Wenige lockere Bleistiftschwünge deuten sowohl die expressive Bewegtheit der Szene als auch den nicht näher bestimmten Umraum an.

Provenienz: Nachlass Werner Kunze, Berlin

Privatbesitz Berlin

Ausstellung: Galerie Brockstedt, Hamburg/Berlin 2019, Kat.-Nr. 34 (mit Abb.)

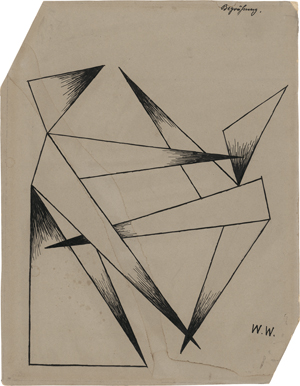

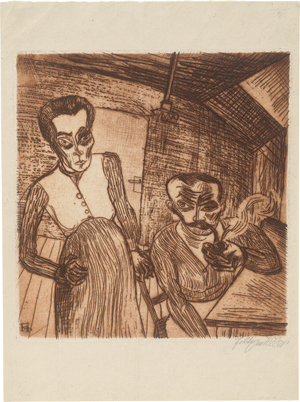

"Begrüßung"

Feder in Schwarz auf festem grauen Karton. 1916.

27 x 21 cm (Ecken oben links und unten rechts angeschrägt).

Unten rechts mit Feder in Schwarz monogrammiert "W.W.", oben rechts betitelt, verso unten links bezeichnet "3.".

Laszlo S. 82.

In raumgreifender Dynamik lässt Wauer aus schmalen Dreiecksformen die Begrüßung zweier Figuren entstehen. Die kontrastreiche Wirkung der Federschraffuren in den spitzen Ecken unterstreicht die Räumlichkeit und Bewegtheit der Darstellung. William Wauer, bereits seit 1912 Mitglied der Künstlergruppe "Der Sturm" in Berlin und dort einer der engsten Mitarbeiter Herwarth Waldens, zeichnet die spitzwinklig abstrahierte Komposition noch vor seiner Zeit am Bauhaus. Beigegeben: Ein Siebdruck desselben Motivs von William Wauer, unten rechts mit der Stempelsignatur.

Provenienz: Nachlass Werner Kunze, Berlin

Privatbesitz Berlin

Ausstellung: Galerie Brockstedt, Hamburg/Berlin 2019, Kat.-Nr. 3 (mit Abb.)

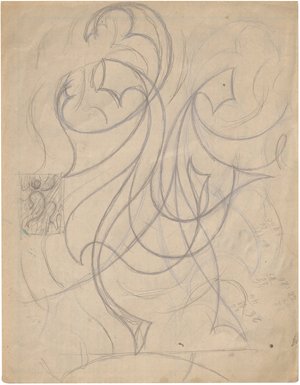

Ohne Titel

Bleistift und Farbstift in Blau auf Makulaturpapier. Wohl um 1924.

27 x 20,8 cm.

Verso mit Bleistift signiert "WWauer".

Ein Spiel mit konvexen und konkaven Formen, mit Schwüngen und Kurven fordert den Betrachter zur Interpretation auf: Überall scheinen sich im Wirbel der Formen Anklänge an menschliche Körper zu finden, ohne dass die lineare Komposition sich eindeutig entschlüsseln ließe. Die Signatur Wauers verso zeigt sich mit ebenso kurvig schwingenden Formen wie die Darstellung.

Provenienz: Nachlass Werner Kunze, Berlin

Privatbesitz Berlin

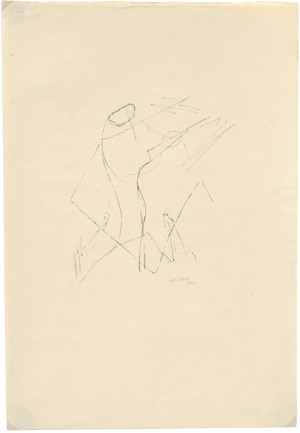

Ohne Titel

Feder in Schwarz auf Velin. 1923.

37,4 x 25,5 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert "Lothar Schreyer" und datiert.

Nach seiner juristischen Promotion in Leipzig arbeitete Lothar Schreyer als Dramaturg am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, seit 1919 leitete er zunächst die Kampfbühne in Hamburg, später war er an der Sturm-Bühne in Berlin tätig. Walter Gropius holte Schreyer 1921 für die Bühnenwerkstatt und die Maskenspiele ans Bauhaus. Bis 1926 arbeitete Schreyer an Herwarth Waldens Zeitschrift Der Sturm als Redakteur und Schriftleiter; zu dieser Zeit entstand die vorliegende dynamische, kristalline Federzeichnung. Beigegeben: Eine Farbstiftzeichnung auf Transparentpapier, möglicherweise von Lothar Schreyer.

Provenienz: Nachlass Werner Kunze, Berlin

Privatbesitz Berlin

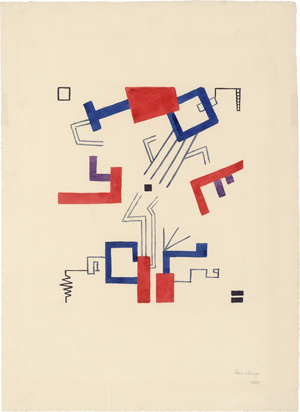

"Farbklang 29"

Aquarell auf Bütten. 1923.

37,8 x 27,5 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert "Lothar Schreyer" und datiert, verso (von fremder Hand?) betitelt.

Um das kleine schwarze Quadrat im Zentrum bewegt sich die konstruktiv-geometrische, in reduziertem Farbklang von Rot, Blau und Schwarz gehaltene Komposition. Am Bauhaus führte Schreyer 1923, im Entstehungsjahr der vorliegenden Zeichnung, Regie bei dem Stück "Mondspiel", ging jedoch, nachdem die Aufführung erfolglos blieb, nach Berlin.

Provenienz: Nachlass Werner Kunze, Berlin

Privatbesitz Berlin

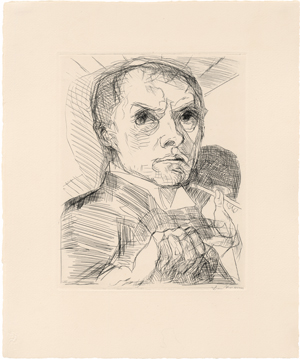

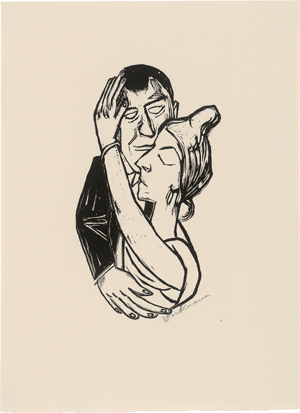

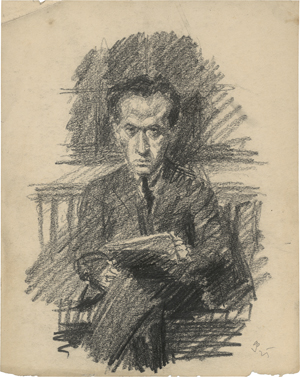

Selbstbildnis mit Griffel

Kaltnadel auf Bütten. Um 1916.

29,6 x 23,6 cm (44,8 x 37,2 cm).

Signiert "Beckmann". Auflage 60 Ex.

Hofmaier 105 II B b.

Blatt 19 der Folge "Gesichter", erschienen im Verlag der Marées-Gesellschaft, R. Piper & Co., München 1919, in einer Gesamtauflage von 100 Exemplaren mit dem Trockenstempel in der linken unteren Ecke. Neben 60 Exemplaren auf Bütten wurden zunächst 40 Drucke von der noch unverstählten Platte für die Luxusausgabe der Mappe auf Japan abgezogen. Der Prospekt der Marées-Drucke, der das Erscheinen ankündigte, warb mit dem "Selbstbildnis mit Griffel", verkleinert abgebildet. Anfangs plante Beckmann die Veröffentlichung zwei getrennter Portfolios: eines ausschließlich mit Kriegsbildern und das andere mit Eindrücken des Großstadtlebens, das Beckmann "Welttheater" nennen wollte. Durch Julius Meier-Graefes Anregung erschienen die Arbeiten dann aber zusammengefasst in einer Mappe unter dem Titel "Gesichter". Die 19 Blätter der Folge bilden keine narrative Sequenz, sondern Momentaufnahmen des Lebens. Beckmanns eigenes Gesicht erscheint darin leitmotivisch in mehreren Portraits, eines zu Beginn, mit dem er in den Zyklus einführt, und das hier vorliegende als Schlussbild; "geläutert geht er aus diesen Szenen hervor, erstarkt und in höchster Spannung wachsam. Er ist nicht mehr der abweisende Beckmann in gedrückter Haltung des ersten Selbstbildnisses: der Zyklus ist geschlossen, ein neuer Anfang ist offen" (B. Haldner, in: Gesichter von Tag und Traum: aus dem graphischen Werk von Max Beckmann, Ausst.-Kat. ETH Zürich 1984, S. 40). Max Beckmann zeichnete, malte, radierte und lithographierte so zahlreiche Selbstportraits wie kaum ein anderer Künstler der Moderne. Das "Selbstbildnis mit Griffel" ist ein herausragendes Beispiel für seine künstlerische Selbstbefragung, für die energische Auseinandersetzung mit dem eigenen Angesicht, seine Suche nach dem "wahren" Selbst hinter der äußeren Erscheinung, und zugleich zeigt es den Künstler im Zusammenhang der "Gesichter" hellsichtig gegenüber den alptraumhaften Verwerfungen des Ersten Weltkrieges. Druck des endgültigen Zustandes von der verstählten Platte, in einem prachtvollen, klaren Abzug mit dem vollen Rand.

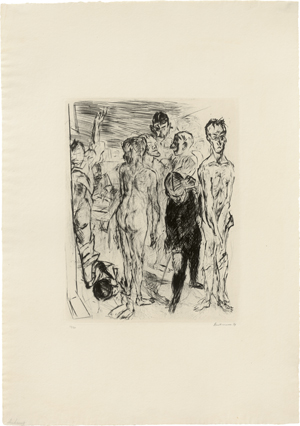

Musterung

Kaltnadel auf Bütten. 1914.

29,5 x 23,5 cm (54,9 x 38,4 cm).

Signiert "Beckmann" und datiert. Auflage 20 num. Ex.

Hofmaier 79 II B.

In der Profilfigur der Personengruppe im Hintergrund erkennt Hofmaier ein Selbstportrait des Künstlers. Beckmann, der im Ersten Weltkrieg als freiwilliger Sanitätshelfer diente, musste sich, da er kein Soldat war, damals nicht selber einer militärischen Musterung unterziehen. Die vielfigurige Szene schildert er mit einem großen Variantenreichtum in den Linien und Kontrasten, so dass die Diskrepanz zwischen den unbekleideten Rekruten und dem streng gescheitelten Militärarzt besonders ins Auge springt. Herausgegeben von Paul Cassirer, Berlin, im September 1918. Prachtvoller, gratiger Druck mit dem vollen Rand. Selten.

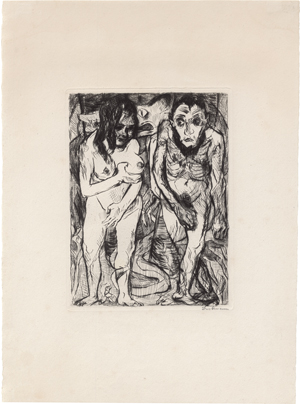

Adam und Eva

Kaltnadel auf Van Gelder Zonen-Velin. 1917.

24 x 17,5 cm (46 x 32 cm).

Signiert "Beckmann".

Hofmaier 110 III B b (von c).

Nach dem Sündenfall. Adam und Eva, knochige Gestalten, werden aus dem Paradies vertrieben. Ihre Figuren füllen die dichte Komposition beinahe vollständig aus, während die Schraffuren im Hintergrund jeden Blick auf das verlorene Paradies verwehren. Lediglich das riesenhafte Maul und die Klauen der drachenartigen Schlange scheinen zwischen den Protagonisten hindurch. Aus der Auflage von 50 Exemplaren auf unterschiedlichen Papieren. Neben dieser Auflage nennt Hofmaier 4 Probedrucke (II und III A). Kräftiger, in den Schwärzen samtiger Druck mit sehr breitem Rand.

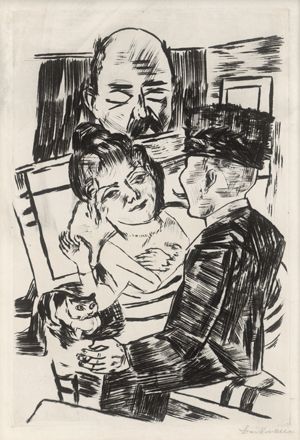

Die Pelzmütze

Kaltnadel auf Japan. 1923.

33 x 22 cm (47,7 x 32,1 cm).

Signiert "Beckmann".

Hofmaier 259 B a (von c).

Bei den Dargestellten handelt es sich laut Hofmaier um das mit Beckmann befreundete Ehepaar Fridel und Ugi Battenberg, bei denen er zwischenzeitlich wohnen und arbeiten durfte, sowie den Pelzmütze tragenden Bruder von Fridel Battenberg, Walter Carl. Aus der kleinen Auflage von 50 Exemplaren auf unterschiedlichen Papieren. Erschienen bei I.B. Neumann, Berlin. Prachtvoller, kräftiger, gratiger Druck mit dem wohl vollen Rand, links und unten mit dem Schöpfrand.

Zweite Ganymed-Mappe

12 Druckgraphiken auf verschiedenen Papieren, in Orig.-Passepartouts, und Titelbl. Lose in Orig.-Halbleinenmappe. 1922.

Sämtlich signiert, 2 Bl. datiert. Auflage 300 röm. num. Ex.

Söhn HdO 117-1 bis -12.

Die vollständige Mappe, herausgegeben von Julius Meier-Graefe, erschienen in einer Gesamtauflage von 2370 Exemplaren bei R. Piper, München 1922. Exemplar der Vorzugsausgabe des Vierten Jahrbuches der Marées-Gesellschaft. Enthält folgende Graphiken: Max Beckmann "Tanzende", Holzschnitt (Hofmaier 228 B a), Heinrich Campendonk "Die Bettler", Holzschnitt (Engels 62), Rudolf Grossmann "Zigeunerwagen", Radierung, Franz Hecht "Aus dem Leben des Hl. Franz", Holzschnitt, Karl Hofer "Novize", Lithographie (Rathenau L 30), Paul Kleinschmidt "Bei der Kartenschlägerin", Radierung, Felix Meseck "Landschaft mit Ziegen", Radierung, Karl Rössing "Der eingebildete Kranke", Holzschnitt, Richard Seewald "Aus dem Camposanto", Holzschnitt (Jentsch H 116), Peter Trumm "Coriolan und seine Mutter", Holzschnitt und Max Unold "In Memoriam René Beeh", Holzschnitt. Prachtvolle Drucke mit dem vollen Rand.

Bildnis Franz Hauer

Kaltnadel auf festem Velin. 1914/21.

12,8 x 10,9 cm (19,5 x 17,8 cm).

Auflage 80 Ex.

Kallir 5 c.

Druck von der verstählten Platte für die Auflage der Mappe "Das graphische Werk von Egon Schiele", erschienen im Rikola-Verlag, Wien u.a. 1922, hier ohne den Signaturstempel. Prachtvoller Druck mit feinem Plattenton, mit dem nahezu vollen Rand.

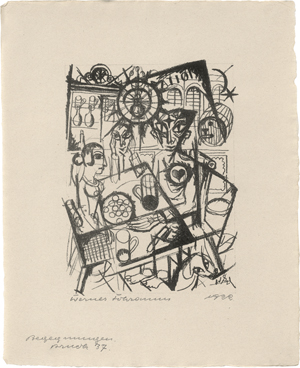

Begegnungen

12 Lithographien auf Drei-König-Bütten mit Wasserzeichen "GF" sowie 3 Bl. Titel, Widmungsblatt und Gedicht von Kurt Heynicke. Lose in lithographisch illustr. Orig.-Kartonmappe. 1921/22.

47 x 39 cm.

Im Druckvermerk signiert, die Lithographien jeweils signiert "Werner Schramm", datiert und bezeichnet "Begegnungen Druck 37", das Gedichtblatt signiert "Kurt Heynicke". Auflage 70 num. Ex.

Die komplette Mappe der ausdrucksvollen Lithographien, erschienen als XVIII. Werk im Verlag der Galerie Alfred Flechtheim, Düsseldorf, Berlin und Frankfurt am Main. Werner Schramm wurde nach seiner Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Düsseldorf und an der Münchner Kunstakademie Mitglied der Künstlervereinigung "Das Junge Rheinland". 1937 wurde sein Schaffen und insbesondere die Mappe "Begegnungen" als "entartet" diffamiert. Prachtvolle, klare Drucke mit dem vollen Rand. Werke von Werner Schramm sind auf dem Kunstmarkt selten.

Mitleiden

Lithographie auf Velin. 1919.

27,2 x 38,1 cm (31,4 x 42,5 cm).

Signiert "Max Kaus" und datiert.

Krause L 1919/2.

Max Kaus, der zur zweiten Generation Deutscher Expressionisten gehörte, war Schüler von Erich Heckel und Ernst Ludwig Kirchner. Viele der besten Drucke des hochbegabten Künstlers entstanden zwischen 1918 und 1930, zu einer Zeit, in der sich Kaus von seinen Lehrern löste und zu seinem individuellen und charakteristischen Stil fand. Prachtvoller Druck mit kleinem Rand. Selten, eines von nur acht bekannten Exemplaren.

Sammlung, verschiedene Motive

14 Holzschnitte, 1 Lithographie, 7 Zeichnungen und 3 Aquarelle, teils mit Deckfarbe, auf verschiedenen Papieren. Meist wohl um 1914-20.

Bis 65 x 49,5 cm.

Teils signiert "Eddy Smith", teils monogrammiert "ES", teils datiert.

Die Sammlung vielfältiger Arbeiten aus dem künstlerischen Nachlass Eddy Smiths, darunter einige Selbstbildnisse, bildet einen beeindruckenden Überblick über sein Schaffen. An wenigen Eckpunkten lässt sich Smiths Werdegang nachvollziehen. So war er unter anderem als Bühnenausstatter für Hanz Poelzig tätig und portraitierte unter anderem Bruno Cassirer, Edwin Redslob, Alfred Flechtheim, Hans Poelzig, Gertrude Eysoldt und Ernst Reuter. Der begabte Zeichner entwarf Briefmarken und Münzen, illustrierte zusammen mit Paul Zech und stach für Edwin Redslob. Nach seinen Studien an der Hochschule der Künste Berlin fand er bereits vor dem Ersten Weltkrieg zu seiner ganz eigenen, expressiven Formensprache. 1921 entstand seine skurrile „Schwarze Mappe“, bis heute ein begehrtes Sammlerstück. Johannes Wüsten hielt "zuengst gesprochen, Smith für die wesentliche Erscheinung (…), wenigstens unter den Stechern. Von eigenartigstem Reiz, so unwirklich als nur möglich und doch eben gerade durch den Stich zur Wirklichkeit und zwar zur eigenartigsten gezwungen." (Johannes Wüsten, zit. nach Klaus Märtens, Ausst.-Heft Eddy Smith, ein vergessener Kupferstecher und Maler, Galerie Taube, Berlin 2001, o.S.). Die Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre und bald darauf die NS-Diktatur beeinträchtigten seinen Werdegang immens. Der lange Zeit in Vergessenheit geratene Künstler wurde erst kürzlich wiederentdeckt und verdient eine entsprechende Würdigung.

Provenienz: Ehemals Nachlass des Künstlers, Berlin

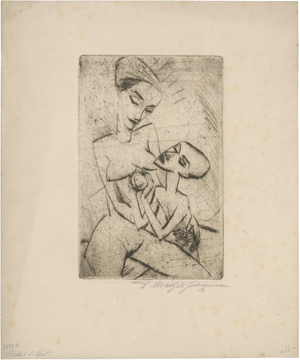

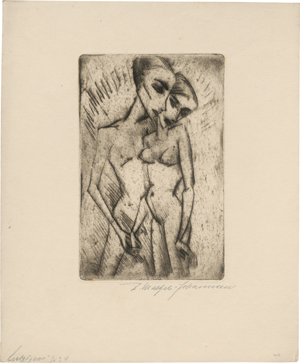

"Mutter und Kind"

Kaltnadel in Schwarzbraun auf festem Kupferdruckpapier. 1919.

18,8 x 12,1 cm (30,1 x 24,9 cm).

Signiert "D. Maetzel-Johannsen", datiert und betitelt.

Nicht bei Hans.

Dorothea Maetzel-Johannsen war zusammen mit ihrem Mann Emil Maetzel Mitbegründerin der Hamburgischen Sezession und entwickelte zwischen 1919 und 1921 eine eigene expressive Bildsprache. Inspiration zog sie dabei unter anderem aus dem Kubismus, der Künstlergemeinschaft Brücke und der afrikanischen Skulptur. Prachtvoller, toniger Druck mit tief eingeprägter Plattenkante und mit Rand.

"Liebespaar"

Kaltnadel in Schwarzbraun auf festem Kupferdruckpapier. Um 1919.

18,8 x 12,1 cm (30,2 x 24,9 cm).

Signiert "D. Maetzel-Johannsen", betitelt und bezeichnet "Nº 9".

Hans S. 73.

Typische Graphik aus der expressiven Schaffensphase der Künstlerin in einem prachtvollen, leicht verwischten und bewusst tonigen Druck mit Rand.

Maetzel-Johannsen, Dorothea

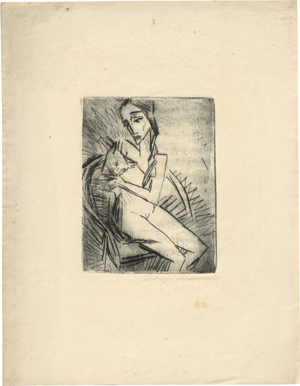

Frau mit Katze in Lehnstuhl

Los 7079

Schätzung

900€ (US$ 1,000)

Frau mit Katze in Lehnstuhl

Kaltnadel auf Velin. 1920.

23 x 17,5 cm (50 x 38,5 cm).

Signiert "D. Maetzel-Johannsen", datiert und bezeichnet "N° 12".

Nicht bei Hans.

Kräftiger Druck, in den Rändern mit bewusst dunkel gehaltenem Plattenton und dem wohl vollen Rand.

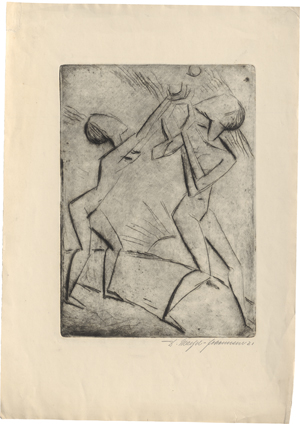

Ballspiel am Strand

Kaltnadel auf Velin. 1920.

32,8 x 23,4 cm (50 x 35,2 cm).

Signiert "D. Maetzel-Johannsen" und datiert.

Hans S. 75.

Kräftiger, toniger Druck mit breitem Rand.

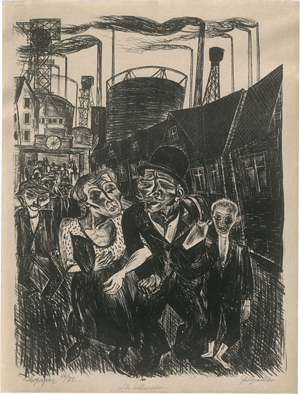

Felixmüller, Conrad

Im Kohlenrevier (Heimkehr der Kohlenarbeiter)

Los 7081

Schätzung

10.000€ (US$ 11,111)

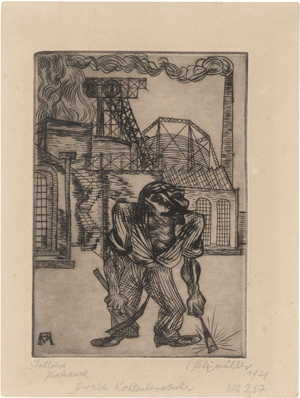

"Im Kohlenrevier" (Heimkehr der Kohlenarbeiter)

Lithographie auf bräunlichem Maschinenpapier. 1920.

64 x 48 cm (69 x 52,2 cm).

Signiert "Felixmüller", betitelt und bezeichnet "Lithographie". Auflage 75 num. Ex.

Söhn 221.

Anstatt in Italien den Rompreis entgegenzunehmen, reist Felixmüller im Jahr 1920 lieber ins Ruhrrevier - eine Reise, deren Eindrücke ihn geradezu überwältigen und die in ihm mitfühlende Bewunderung für die Bergarbeiter wecken. Hier findet er die Motive für einen zentralen Teil seines Lebensschaffens. "Ich war mehr von den Menschen in dieser Landschaft der Groß- und Schwerindustrie ergriffen als von den 'Giganten der Technik'. Dabei waren alle formalistischen Probleme mir gleichgültig geworden." (Conrad Felixmüller, Legenden, Tübingen 1977). Felixmüllers frühes Schaffen ist von einem sozialkritisch intendierten Expressionismus bestimmt, den er bald zu einem individuell geprägten, expressiven Realismus transformiert. Im Zentrum dieser wichtigsten Werkgruppe des Künstlers steht das Blatt "Im Kohlenrevier". Die dunklen Flächen löst Felixmüller mit schrägen Schraffuren und Lineaturen auf und lässt eine differenzierte Formenvielfalt entstehen, die charakteristisch für seine Bildauffassung seit dieser Reise ins Ruhrgebiet 1920 ist. Eines der Hauptblätter des Künstlers in einem ganz prachtvollen, tiefschwarzen Druck mit Rand. Von größter Seltenheit, denn Felixmüller selbst vermerkte die Vernichtung eines Großteils der Auflage, von der heute nur noch ca. zehn Exemplare existieren.

Provenienz: Privatsammlung Berlin

Arbeiterpaar

Radierung in Rotbraun auf Japan. 1920.

28,6 x 27,2 cm (39,7 x 29,3 cm).

Signiert "Felixmüller". Auflage 25 Ex.

Söhn 220 b, Söhn HdO 72710-10.

Auch betitelt "Ehepaar Schnabel". Erschienen in "Die Schaffenden", 2. Mappe, 3. Jahrgang, 1922, in einer Gesamtauflage b von 125 Exemplaren, neben der Auflage a von 30 Exemplaren auf Kupferdruckkarton. Mit dem Trockenstempel in der linken unteren Ecke. Prachtvoller, gratiger Druck mit schönem Plattenton und breitem, an den Seiten mit kleinem Rand.

Felixmüller, Conrad

Der alte Kohlenbergarbeiter (Der alte Kohlenarbeiter)

Los 7083

Schätzung

3.000€ (US$ 3,333)

"Der alte Kohlenbergarbeiter" (Der alte Kohlenarbeiter)

Stahlstich auf festem Velin. 1921.

21,5 x 15 cm (27,8 x 20,8 cm).

Signiert "Felixmüller", datiert, betitelt und bezeichnet "Stahlstich Probedruck".

Söhn 257 a (von b).

Söhn nennt ca. zehn Handabzüge auf unterschiedlichen Papieren, neben der Auflage von 100 Exemplaren auf Kupferdruckpapier, gedruckt bei Walter Künzel für das "Jahrbuch der Jungen Kunst", Dresden 1921. Der seltene Probeabzug hier bereits mit dem Monogramm, in einem prachtvollen, kräftigen und ausgewogenen Druck mit tiefen Schwärzen, deutlichem Grat und tief eingeprägter Plattenkante sowie mit breitem Rand.

"Waldweiher"

Öl auf Leinwand. 1920.

97 x 121 cm.

Unten rechts signiert (in die feuchte Farbe geritzt) "Otto Altenkirch.", verso auf dem Keilrahmen mit Pinsel in Schwarz nochmals signiert, betitelt und bezeichnet "Dresden".

Petrasch wohl 1920-36-S (ohne Abb.).

Der vibrierende Pinselduktus mit einem reliefhaft-pastosen Farbauftrag zeigt beispielhaft Altenkirchs Orientierung am Impressionismus. In der wunderbar harmonischen Farbabstimmung der einzelnen Blau- und Grüntöne gelangt der Künstler zu einer überzeugenden Darstellung des schimmernden Waldweihers -es handelt sich Petrasch zufolge um den Steyermühlenwehrteich-, in der sich sowohl seine intensive Auseinandersetzung mit der Natur und den Jahreszeiten als auch sein Können auf dem Gebiet der Dekorationsmalerei widerspiegelt. "Lebendiger Quell malerischer Inspiration wurde ihm der Steyermühlteich (...). In beinahe meditativer Arbeit vertiefte er sich jedes Jahr aufs Neue in das Wechselspiel atmosphärischer Erscheinungen" (Maria Petrasch, Otto Altenkirch, Ausst.-Kat. Schloss Nossen 2005, S. 69). Seine Ausbildung erfuhr Altenkirch an der Berliner Hochschule für Bildende Künste und an der Kunstakademie in Dresden, u.a. bei Paul Vorgang und Eugen Bracht. Um 1920 begann mit dem Umzug nach Siebenlehn nahe bei Dresden die Hauptschaffenszeit des Künstlers.

Provenienz: Kunsthandlung Oskar Kamprath, Chemnitz (August 1920)

Kunstsalon Louis Bock & Sohn, Hamburg (Dezember 1921)

Bolland & Marotz, Bremen, Auktion 64, 27.10.1990, Lot 736

Privatbesitz Hannover

"Altes Weingut Neu Dobra Liebenwerda"

Öl auf Leinwand. 1934.

66 x 96 cm.

Unten links (in die feuchte Farbe geritzt) signiert "Otto Altenkirch." und datiert, verso auf dem Keilrahmen mit Feder in Schwarz nochmals signiert, datiert und betitelt sowie bezeichnet "Siebenlehn Dresden".

Petrasch wohl 1934-31-L (ohne Abb.).

Die frühlingshafte, zartgrüne Landschaft mit dem alten Weingut liegt unter grauem, bewölktem Himmel, links im Bild flattert Wäsche im Wind. Rechts über dem Wäldchen ist schemenhaft der Lubwardturm, letzter verbliebener Rest des Schlosses Liebenwerda, erkennbar. Seine Heimatlandschaft hielt der Dresdner Künstler immer wieder zu verschiedenen Jahreszeiten fest. Hier verleiht er den mit weichem Pinsel flächig gestalteten Partien durch plastische, pastos aufgebrachte Tupfen und Linien Struktur. Dobra liegt östlich von Bad Liebenwerda im Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft. Noch heute wird in der Niederlausitz um Bad Liebenwerda Wein angebaut.

Provenienz: Meerbuscher Kunstauktionshaus, Meerbusch, Auktion 20.03.1992, Lot 2001

Privatbesitz Hannover

Altenkirch, Otto

Die Tonnenbrücke im Schnee (Siebbachenbrücke)

Los 7086

Schätzung

7.000€ (US$ 7,778)

Die Tonnenbrücke im Schnee (Siebbachenbrücke)

Öl auf Leinwand. 1923.

58,5 x 78,5 cm.

Unten rechts (in die feuchte Farbe geritzt) signiert "Otto Altenkirch.", verso auf dem Keilrahmen mit Pinsel in Schwarz nochmals signiert, datiert und bezeichnet "Dresden".

Petrasch wohl 1923-10-A (ohne Abb.).

Stimmungsvoll und mit subtil nuancierter Farbgebung erfasst Altenkirch die Winterlandschaft. Als freischaffender Künstler ließ er sich zunächst in Dresden nieder und schloss sich der Dresdner Künstlergruppe "Die Elbier" an, die sich um Gotthardt Kuehl gebildet hatte und sich dem Impressionismus verschrieb. Wenig später war er an der Gründung der Künstlervereinigung Dresden beteiligt. Von den rund 2000 Gemälden, die Altenkirch schuf, blieben aufgrund von Kriegsverlusten wohl nur etwa 200 übrig.

Provenienz: Privatbesitz Hannover

"Feldteich im Schnee"

Öl auf Leinwand. 1923.

67 x 80 cm.

Unten rechts (in die feuchte Farbe geritzt) signiert "Otto Altenkirch.", verso auf dem Keilrahmen mit Pinsel in Schwarz nochmals signiert, datiert und betitelt.

Petrasch 1923-8-S.

In schimmernder Helligkeit lässt Altenkirch, einer der Hauptvertreter spätimpressionistischer Landschaftsmalerei in Sachsen, die schneebedeckte Landschaft leuchten. Lediglich ein paar schwarze, kahle Kopfweiden am Seeufer links und die mageren Schilfreste durchbrechen das Weiß der in vielfältigen, subtil nuancierten Farbvaleurs und mit pastosem Farbauftrag gestalteten Winterlandschaft. Die sanft gerundete Kurve der vereisten Wasserfläche betont die Eleganz der Komposition. Der passionierte Freiluftmaler Altenkirch fand seine Motive vielfach im Dresdner Heller und im Muldental bei Siebenlehn. Petrasch betitelt das Gemälde "Vereister Feldteich (Zills Teich)".

Provenienz: Exner, Hannover, Auktion 04.12.1982, Lot 3

Privatbesitz Hannover

Grosz, George

Vignette, zu Daudet, Die Abenteuer des Herrn Tartarin aus Tarascon

Los 7088

Schätzung

1.200€ (US$ 1,333)

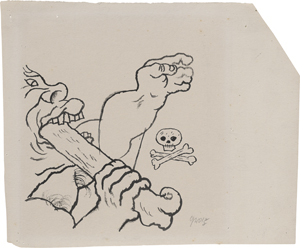

Vignette, zu Daudet, Die Abenteuer des Herrn Tartarin aus Tarascon

Feder in Schwarz auf Velinkarton. Ca. 1921.

16,2 x 19,4 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert "Grosz", verso (von fremder Hand?) mit Bleistift bezeichnet "13".

Grosz' Entwurf zur Vignette eines Kannibalen entstand für die deutsche Ausgabe von Alphonse Daudets "Die Abenteuer des Herrn Tartarin aus Tarascon", die 1921 im Erich Reiss Verlag erschien (vgl. Dückers BA I). Hierzu lieferte Grosz zahlreiche Vollbilder, Initialen und Vignetten wie die Vorliegende. Sie stand am Schluss des vierten Kapitels, S. 26. Die Buchgestaltung, einschließlich Satz und Buchschmuck, stammt von John Heartfield. Die Zeichnung wurde unverändert abgedruckt. Das Original ist zudem signiert. Mit einer schriftlichen Bestätigung von Ralph Jentsch, Berlin, vom 14.10.2025. Die Arbeit wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis der Arbeiten auf Papier aufgenommen.

Provenienz: Atelier des Künstlers, Berlin, 1920

Nachlass Frank Jülich, Unkel

Privatbesitz Rheinland

Grosz, George

Initiale W, zu Daudet, Die Abenteuer des Herrn Tartarin aus Tarascon

Los 7089

Schätzung

1.200€ (US$ 1,333)

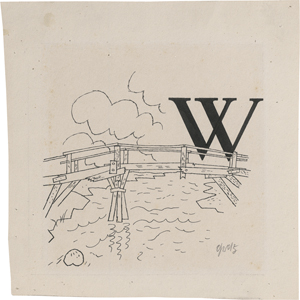

Initiale W, zu Daudet, Die Abenteuer des Herrn Tartarin aus Tarascon

Feder in Schwarz auf Velinkarton. Ca. 1921.

16 x 15,7 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert "Grosz", verso (von fremder Hand?) mit Bleistift bezeichnet "2".

Grosz' Entwurf zur Initiale "W", verdeutlicht durch das Wasser eines Flusses, der unter einer baufälligen Holzbrücke hindurchfließt, entstand für die deutsche Ausgabe von Alphonse Daudets "Die Abenteuer des Herrn Tartarin aus Tarascon", die 1921 im Erich Reiss Verlag erschien (vgl. Dückers BA I). Hierzu lieferte Grosz zahlreiche Vollbilder, Vignetten und Initialen wie die vorliegende zum Buchstaben "W". Dieser stand am Anfang des sechsten Kapitels, S. 32, "Die beiden Tartarins", das mit dem Satz "Wie, zum Teufel, war es nur möglich, dass bei dieser Sucht nach Abenteuern ..." beginnt. Die Zeichnung wurde unverändert abgedruckt. Das Original ist zudem signiert. Mit einer schriftlichen Bestätigung von Ralph Jentsch, Berlin, vom 14.10.2025. Die Arbeit wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis der Arbeiten auf Papier aufgenommen.

Provenienz: Atelier des Künstlers, Berlin, 1920

Nachlass Frank Jülich, Unkel

Privatbesitz Rheinland

[*]: Regelbesteuert gemäß Auktionsbedingungen. [^]: Ausgleich von Einfuhr-Umsatzsteuer.

* Alle Angaben inkl. 25% Regelaufgeld ohne MwSt. und ohne Gewähr – Irrtum vorbehalten.

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2024 Galerie Gerda Bassenge

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2022 Galerie Gerda Bassenge