Grosz, George

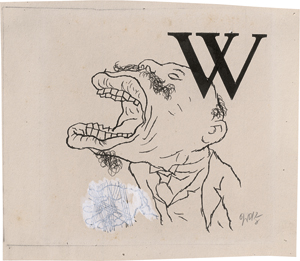

Initiale W, zu Daudet, Die Abenteuer des Herrn Tartarin aus Tarascon

Los 7090

Schätzung

1.200€ (US$ 1,333)

Initiale W, zu Daudet, Die Abenteuer des Herrn Tartarin aus Tarascon

Feder in Schwarz, Bleistift und Deckweiß auf Velinkarton. Ca. 1921.

13 x 15,2 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert "Grosz", verso (von fremder Hand?) mit Bleistift bezeichnet "18".

Für die deutsche Ausgabe von Alphonse Daudets "Die Abenteuer des Herrn Tartarin aus Tarascon", die 1921 im Erich Reiss Verlag erschien (vgl. Dückers BA I), lieferte Grosz zahlreiche Vollbilder, Vignetten und Initialen wie die vorliegende zum Buchstaben "W". Dieser stand am Anfang des zehnten Kapitels, S. 47, "Vor der Abreise", das mit dem Satz "Während Tartarin sich so mit allen möglichen heroischen Mitteln trainierte ..." beginnt. Grosz' Entwurf zur Initiale "W" wurde dort unverändert abgedruckt. Im Original finden sich zudem die Signatur sowie kleine Korrekturen mit Deckweiß. Mit einer schriftlichen Bestätigung von Ralph Jentsch, Berlin, vom 14.10.2025. Die Arbeit wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis der Arbeiten auf Papier aufgenommen.

Provenienz: Atelier des Künstlers, Berlin, 1920

Nachlass Frank Jülich, Unkel

Privatbesitz Rheinland

Grosz, George

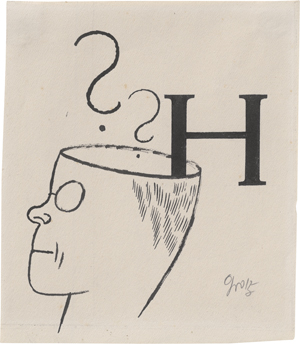

Initiale H, zu Daudet, Die Abenteuer des Herrn Tartarin aus Tarascon

Los 7091

Schätzung

1.200€ (US$ 1,333)

Initiale H, zu Daudet, Die Abenteuer des Herrn Tartarin aus Tarascon

Feder in Schwarz auf Velin. Ca. 1921.

13 x 11 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert "Grosz", verso (von fremder Hand?) mit Bleistift bezeichnet "7".

Grosz' Entwurf zur Initiale "H", wie "Hirn", das der satirisch gezeichneten Figur fehlt, entstand für die deutsche Ausgabe von Alphonse Daudets "Die Abenteuer des Herrn Tartarin aus Tarascon", die 1921 im Erich Reiss Verlag erschien (vgl. Dückers BA I). Hierfür lieferte Grosz zahlreiche Vollbilder, Vignetten und Initialen wie die vorliegende zum Buchstaben "H". Dieser stand am Anfang des elften Kapitels, S. 49, "Degenstiche, meine Herren, Degenstiche, aber keine Nadelstiche!", das mit dem Satz "Hatte er wirklich die Absicht, zu reisen?" beginnt. Die Zeichnung wurde unverändert abgedruckt. Das Original ist zudem signiert. Mit einer schriftlichen Bestätigung von Ralph Jentsch, Berlin, vom 14.10.2025. Die Arbeit wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis der Arbeiten auf Papier aufgenommen.

Provenienz: Atelier des Künstlers, Berlin, 1920

Nachlass Frank Jülich, Unkel

Privatbesitz Rheinland

Grosz, George

Hauptmann (zu George Shaw, Androklus und der Löwe)

Los 7092

Schätzung

24.000€ (US$ 26,667)

Hauptmann (zu George Shaw, Androklus und der Löwe)

Aquarell, Rohrfeder und Feder in Schwarz auf festem genarbten Velinkarton. 1924.

48,4 x 23 cm.

Unten rechts mit Bleistift und Feder in Schwarz (teils unleserlich) bezeichnet "hauptmann/Hub. von Meyerink" (...), verso mit dem Nachlaßstempel, dort numeriert "UC-409-12".

Die faszinierende Welt des Theaters und des Kabaretts zog im brodelnden Berlin der 1920er Jahre viele Künstler in ihren Bann - so auch George Grosz. Mit nahezu allen Theaterregisseuren jener Zeit war er bekannt oder pflegte enge Freundschaften. Es ist also naheliegend, dass sich Grosz auch mit großer Hingabe dem Entwurf von Bühnenbildern, Kostümen und Figurinen zuwandte und seine Ideen mit größtmöglicher Fantasie umsetzte. 1924 stattete er die Komödie „Androklus und der Löwe" aus, die George Bernard Shaw 1912 als Nacherzählung des antiken Sklavenmärchens schrieb. Fotos von der Aufführung im Residenz-Theater belegen eine detailgenaue Übernahme der Grosz‘schen Entwürfe. Unser Blatt zeigt die Figur des Hauptmanns, dessen Rolle im Stück der Schauspieler Hubert von Meyerinck (1896-1971) übernahm. Grosz zeichnet ihn bewusst überspitzt als eigenständigen Typen und nicht als römischen Soldaten. Er kleidet ihn in einer Mischung aus traditioneller schottischer Tracht und militärischer Uniform, ergänzt durch römische Schnürsandalen, einen viel zu großen Stahlhelm und ein zeittypisches Monokel am rechten Auge. Nicht zuletzt wegen der grotesken Gesichtszüge des Mannes, die fast schon einer Fratze gleichen, gelingt dem großen Satiriker Grosz statt einem reinen Kostümentwurf ein beispielhaftes Typenportrait. Verso mit einer weiteren Bleistiftzeichnung. Wir danken Ralph Jentsch, Berlin, für freundliche Hinweise. Die Arbeit wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis der Arbeiten auf Papier aufgenommen.

Provenienz: Nachlass George Grosz, Berlin

Ausstellung: George Grosz, Alltag und Bühne - Berlin 1914-1931, Zentrum für verfolgte Künste im Kunstmuseum Solingen u.a. 2015 (Kat.-Abb. S. 102)

Das kleine Grosz Museum, Berlin 13.05.2022 - 25.11.2024

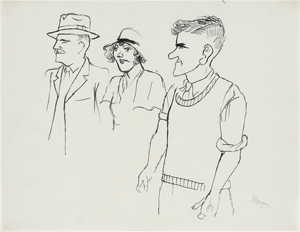

Passanten Berlin

Rohrfeder und Feder in Schwarz auf dünnem, pergamentartigem UNITY BOND-Papier. Um 1926.

43,5 x 56,2 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert "Grosz", rückseitig mit dem Nachlaßstempel, dort numeriert "3-110-1".

Er ist einer der scharfsinnigsten Beobachter der sozialen Wirklichkeit in der Weimarer Republik. Mit gewohnt sicherem Federstrich skizziert George Grosz in der hier vorliegenden Zeichnung drei zeittypische Figuren der 1920er Jahre und platziert sie kaum zufällig, sondern wohlkomponiert auf dem Papier. Berliner Straßenszenen zählen zu einem der wichtigsten Werkkomplexe in seinem gesamten Œuvre und entstanden hauptsächlich in den Jahren 1925 bis 1932. Dabei nimmt Grosz die gesamte Bandbreite der unterschiedlichsten Großstadttypen ins Visier, wie er sie vor allem an der belebten Friedrichstraße, auf dem Kurfürstendamm und der Tauentzienstraße findet. Liebespaare, willkürliche Passanten oder zufällige Begegnungen von Jung und Alt, aber auch Militärs, Geistliche oder Richter - alle stets treffend charakterisiert und oft als Gegensatzpaar miteinander im Kontrast stehend. Wir danken Ralph Jentsch, Berlin, für freundliche Hinweise. Die Arbeit wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis der Arbeiten auf Papier aufgenommen.

Provenienz: Nachlass George Grosz, Berlin

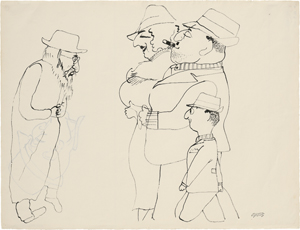

Street Scene, New York

Tuschpinsel, Rohrfeder und Feder in Schwarz auf MBM Ingres d'Arches-Bütten. 1935.

48,1 x 63,2 cm.

Unten rechts mit der Stempelsignatur "Grosz", verso mit dem Nachlaßstempel, dort numeriert "4-62-5".

Eine zufällige Begegnung auf der Straße arrangiert Grosz so, dass in den zügig konturierten Figuren die Gegensätze von Arm und Reich aufeinandertreffen. Der genaue Titel dieser Zeichnung ist nicht bekannt, aber ohne Zweifel spielt die Szene in New York, wo Grosz sich 1932 anlässlich seines Lehrauftrags an der renommierten Art Students League zum ersten Mal aufgehalten hatte, ehe er 1933 endgültig dorthin übersiedelte. Grosz, von Anfang an von dieser Stadt begeistert, liebte New York und durchstreifte die City immer wieder, was seinen Niederschlag in unzähligen Skizzen, in großformatigen Zeichnungen und Aquarellen fand. Verso eine Federskizze des Künstlers, "Passant mit Hut". Die Zeichnung ist Ralph Jentsch, Berlin, bekannt. Die Arbeit wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis der Arbeiten auf Papier aufgenommen.

Provenienz: Atelier des Künstlers, Douglaston, Long Island, 1939

Ehemals Nachlass George Grosz, Berlin

Literatur: Uwe M. Schneede (Hrsg.), George Grosz. Leben und Werk, Stuttgart 1975, S. 120, Abb. 206

"Modell und Gliederpuppe"

Öl auf Leinwand. 1925.

52 x 42 cm.

Oben rechts mit Pinsel in Braun signiert "F. Dorsch", datiert und bezeichnet "Dresden", verso auf dem Keilrahmen mit Kreide in Rot nochmals signiert und betitelt.

Im Jahre 1926 fand die Internationale Kunstausstellung in Dresden statt. Die künstlerische Avantgarde wollte damit wieder an die von Gotthart Kuehl begründete und durch den Krieg unterbrochene Dresdner Ausstellungstradition anknüpfen. Neben Fritz Beckert, Ernst Richard Dietze und Josef Hegenbarth war auch Kuehls Meisterschüler Ferdinand Dorsch mit vier Werken in der Dresdner Abteilung vertreten, wovon eines das vorliegende Gemälde war (Jahresschau der Arbeit, Amtlicher Führer und Katalog durch die Ausstellung Dresden 1926, S. 99, Nr. 678). Wie bereits der eigenhändige Titel des Gemäldes preisgibt, handelt es sich bei der Darstellung um ein weibliches Modell mit einer Gliederpuppe. In virtuosen und flächig aufgetragenen Pinselstrichen beschreibt Dorsch schemenhaft sein Modell: Nur mit langen Strümpfen und hohen Schuhen bekleidet, präsentiert es sich dem Betrachter in ganzer Pracht. Die als Attribute zugeordnete schwarze Augenmaske und der schwarze Federfächer verleihen der schönen Unbekannten eine mysteriöse Aura. Dorsch inszeniert ein Spiel der Kontraste, mittels welchem er das Modell mit erotischem Charakter, das in seiner Schaffensphase der 1920er Jahre einen wesentlichen Schwerpunkt bildete, effektvoll hervorhebt: Neben der lebendig stehenden Nackten sitzt eine steife Gliederpuppe, die auf den ersten Blick in dem schwarzen Frack und mit Chapeau Claque wie ein eleganter Herr der bürgerlichen Welt wirkt. Dorschs Werk zeigt sich deutlich vom französischen Impressionismus beeinflusst: Er gestaltet den Hintergrund der Szenerie in herrlich pastosen Farbflächen mit kurzem und starkem Pinselduktus. Dabei lässt er offen, wo die ausschnitthaft wiedergegebene Szenerie stattfindet.

Provenienz: Sammlung Hermann Naumann

Privatbesitz Berlin

Bassenge, Berlin, Auktion 89, 09.06.2007, Lot 6722

Privatbesitz Brandenburg

Literatur: Jahresschau der Arbeit, Amtlicher Führer und Katalog durch die Ausstellung, Dresden 1926, S. 99, Nr. 678

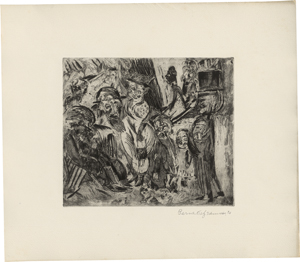

Straßenszene mit Passanten

Kaltnadel mit Aquatinta auf Velin. 1920.

26,3 x 30,3 cm (45,3 x 52 cm).

Signiert "Bernh. Kretzschmar" und datiert.

Nicht bei Schmidt.

Expressionistisches Blatt von großer Erzählfreudigkeit: Gesellschaftskritisch und durchaus humorvoll schildert Kretzschmar die belebte Straßenszene. Entstanden ist die Kaltnadel 1920, in dem Jahr, in dem der Künstler nach Ausflügen zum Linol- und Holzschnitt wie auch zur Lithographie sich wieder der Radierung zuwandte, die in den folgenden Jahren im Mittelpunkt seines Schaffens stehen sollte. Brillanter, wunderbar gratiger Druck mit schön differenziertem Aquatintaton und dem vollen Rand.

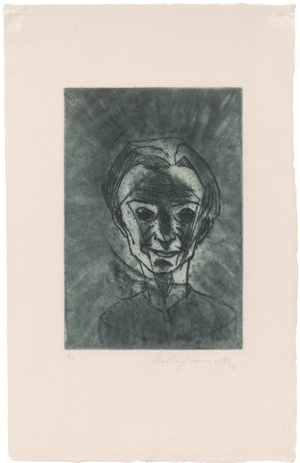

Lächelnder Kopf (Selbstportrait)

Radierung in Grün auf feinem Japanbütten. 1923.

25,7 x 17,5 cm (44,5 x 28,2 cm).

Signiert "Walter Gramatté" und datiert. Auflage 10 röm. num. Ex.

Eckhardt 156.

Blatt II aus dem Mappenwerk "Das Gesicht, neun Radierungen", erschienen in einer Gesamtauflage von 75 numerierten Exemplaren im Euphorion Verlag, Berlin, mit dessen Trockenstempel in der rechten unteren Blattecke. "Es ist immer wieder, Zeit seines Lebens, das eigene Ich, das er darstellt. Daher die vielen Selbstporträts. Sie zeigen, weit über das Formale und Technische hinaus, die außerordentliche Entwicklung seines Inneren, die Entwicklung einer Seele, die vom Chaos zum Kosmos, die vom zerrissenen zum geläuterten Selbst führt (...)" (Hermann Kasack, zit. nach: Walter Gramatté, Ausst.-Kat. Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf 2005, S. 20). Brillanter Druck mit dem vollen Rand, an drei Seiten mit dem Schöpfrand.

"Die Flucht"; Ohne Titel

2 Bl. Bleistift auf Velin. Vor 1928.

29,8 x 23,3 bzw. 29 x 22,8 cm.

1 Bl. unten rechts mit Bleistift monogrammiert (ligiert) "AK", unten links (von fremder Hand?) betitelt.

"Die Flucht" diente wohl als Vorzeichnung zur Lithographie gleichen Titels, 1928 (Hoberg 104). Jeweils verso eine weitere Bleistiftzeichnung des Künstlers. Die skizzenhaften Figuren fängt Kubin mit den charakteristischen lockeren, leicht nervösen Linien ein, und stets haftet ihnen auch etwas Phantastisches an.

Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 228, 31.05.2014, Lot 1166

Privatbesitz Rheinland

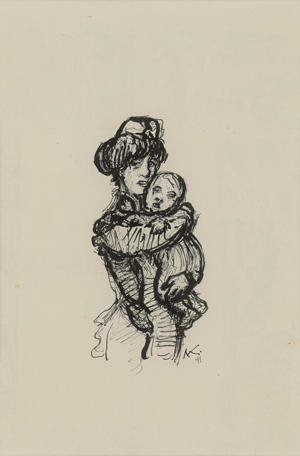

Pflegerin mit Kind

Tuschfeder auf JWZanders-Bütten. 1941.

39,5 x 28,1 cm.

Unten rechts mit Feder in Schwarz monogrammiert "AK" und datiert, unten links (von fremder Hand?) mit Bleistift betitelt.

Innig und ganz eng hält die Pflegerin das Kleine an sich gedrückt, beide blicken gleichermaßen ernsthaft zum Betrachter. Ausdrucksvoll bringt Kubin die japanische Tusche mit feiner, dazu auch ganz breiter Feder aufs Papier und lässt daraus die Halbfigur der stehenden Kinderfrau mit einem Baby im Arm entstehen.

Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 228, 31.05.2014, Lot 1167

Privatbesitz Rheinland

Madonna mit Kind

Feder in Schwarz, laviert, und Kugelschreiber in Schwarz auf Velin. Um 1950.

32,5 x 26,7 cm.

Unten rechts in der Darstellung mit Feder in Schwarz signiert "AKubin".

Ein liebevoller Kubin, anders als der von Alpträumen heimgesuchte Künstler, zeigt sich in dieser Zeichnung: Feinsinnig erfasst er in vielfachen kurzen Linien, Schwüngen und Kringeln die beiden Figuren von Madonna und Kind unter dem Manteltuch, umgeben und plastisch ausgestaltet mit weichen Lavierungen. Immer wieder in seinem vielfältigen Werk zeichnet Kubin seine tiefsten Ängste in Gestalt von phantastischen Gestalten, grotesken Fratzen und bedrohlichen Momenten, setzt aber hier sein zeichnerisches Können und das charakteristische Vokabular ein, um den Inbegriff von Unschuld und Liebe ins Bild zu setzen.

Provenienz: Roland Graf von Faber-Castell, Stein

Europäischer Adelsbesitz 1978 (durch Erbschaft erhalten)

Sotheby's, London, Auktion 20.06.2019, Lot 318

Privatbesitz Rheinland

Callas

Tempera auf Holz. Um 1920.

53,6 x 39,1 cm.

Unten links mit Pinsel in Schwarz signiert "PEINER".

Vor dunklem Grund setzen sich die farbigen Blütenblätter der Callas detailreich vom reduzierten, klar strukturierten Hintergrund ab. Ganz im Stil der Neuen Sachlichkeit erfasst der Maler das Dargestellte. In den 1920er Jahren war er ein erfolgreicher neusachlicher Künstler, wandelte den Stil und Inhalt seiner Arbeiten ab etwa 1930 jedoch ins Völkisch-Nationalistische. Seine Arbeiten der 1920er Jahre wurden kürzlich im Rahmen der Ausstellung „Die Neue Sachlichkeit - Ein Jahrhundertjubiläum“ in der Kunsthalle Mannheim präsentiert.

Provenienz: Privatbesitz Wiesbaden

Frühlingsblumenstrauß

Öl auf Leinwand. 1923.

63,5 x 48,5 cm.

Unten links mit Pinsel in Blaugrün signiert "Brust" und datiert.

Frühe Arbeit des Künstlers, vor seiner abstrakten Schaffensphase, die nach dem Zweiten Weltkrieg begann. Bald nach seiner ersten Einzelausstellung in der Galerie Schames Frankfurt 1922 wurde Karl Friedrich Brust Mitglied im Frankfurter Künstlerbund (1923). Im selben Jahr entstand das mit weichen Linien und sensibel abgestufter Palette gestaltete, frühlingshafte Stilleben.

Provenienz: Privatbesitz München

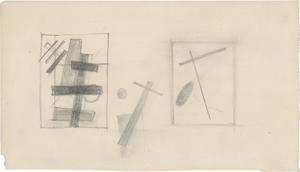

Malewitsch, Kasimir

Compositions avec plans et dissolution

Los 7103

Schätzung

30.000€ (US$ 33,333)

Compositions avec plans et dissolution

Bleistift auf Velin. Nach 1919.

12,5 x 21,5 cm.

Nakov S-554.

Malewitsch, in seiner Innovationskraft bahnbrechender Vertreter des Kubofuturismus und Suprematismus, zeichnet die Kombination dreier geometrischer Kompositionen vollkommen gegenstandslos: Die um 1916-1917 entwickelten Motive sind mit ihrer abstrakten Formsprache in einer völlig abgelösten, rein geistigen Bildwelt angesiedelt. Erst kurz zuvor, im Winter 1915-16, fand in St. Petersburg die legendäre Ausstellung der russischen Avantgarde statt, auf der Kasimir Malewitsch erstmals sein Schwarzes Quadrat, eine der Ikonen der abstrakten Kunst, präsentierte. Nakov erfasst das Blatt in der Rubrik "Weißer Suprematismus und kosmische Visionen", kreuzförmige Elemente in den Kompositionen deuten jedoch bereits die darauf folgende Schaffensphase des Künstlers an. Die Zeichnung stammt aus dem ehemaligen Besitz von Anna Leporskaya, Schülerin und Assistentin des Künstlers.

Mit einer Fotoexpertise von Miroslav Lamac, Prag, vom 14.01.1975.

Provenienz: Anna Aleksandrovna Leporskaya, Leningrad

Galerie Gmurzynska, Köln 1974, Nr. 22 (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite, dort typographisch bezeichnet sowie handschriftlich "38")

Galerie Aronowitsch, Stockholm 1976, Kat.-Nr. 43 (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite, dort bezeichnet)

Sammlung Jan Hellner, Stockholm (mit dessen Klebeetikett auf der Rahmenrückseite)

Göteborgs Auktionsverk, Auktion 02.06.2025, Lot 4252367

Privatbesitz Schweden

Ausstellung: Von der Fläche zum Raum. Russland 1916-24, Galerie Gmurzynska, Köln 1974, Nr. 22, Abb. S. 106

Nature Morte

Pochoir auf Velin. 1922.

16,5 x 24,9 cm (23,5 x 30,5 cm).

Signiert "Juan Gris".

Kahnweiler 34.

Juan Gris zählte, neben Pablo Picasso und Georges Braque, zu den wichtigsten Vertretern des synthetischen Kubismus. Dabei stand die Zusammensetzung eines Gegenstandes aus geometrischen Einzelteilen im Zentrum der Bildkomposition, was in der vorliegenden Arbeit klar ersichtlich ist. Gris bedient sich hier der klassischen Formensprache des Kubismus: Er wählt das Stilleben als Genre und platziert mittig die Gitarre, um die sich die restlichen Formen aufzuteilen scheinen. Plastizität wird in einer Bildebene suggeriert, die Perspektive und eine interpretative Illusion negiert. Herausgegeben von L'Esprit Nouveau, Paris, wohl als Neujahrsgabe 1923, in einer unbekannten Auflagenhöhe. Ausgezeichneter, malerische Werte umsetzender Druck, der in die reife Schaffensphase des Künstlers fällt, mit Rand.

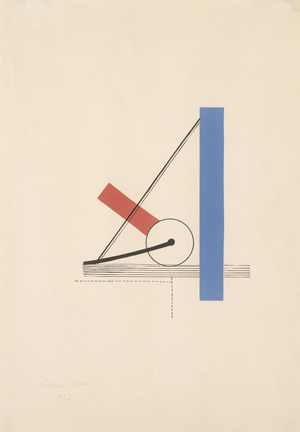

Poster for Hanover Gallery

Farblithographie auf festem Velin. 1923.

24,3 x 20,3 cm (50,3 x 34,8 cm).

Signiert "Florence Henri" und datiert.

Geometrisch abstrahierte Komposition der avantgardistischen Künstlerin und Fotografin. Henri begann als Pianistin, nach dem Studium der Musik wandte sie sich der Malerei zu. In Berlin besuchte sie die Kunstakademie und war 1922/23 Schülerin von Johannes Walter-Kurau. In Paris lernte sie an der Académie Moderne bei Fernand Léger und Amédée Ozenfant, um dann 1927 für einen Sommerkurs an das Bauhaus in Dessau zu gehen. Hier war Josef Albers einer ihrer Lehrer. Bei László Moholy-Nagy studierte sie schließlich Fotografie. Prachtvoller Druck mit breitem Rand.

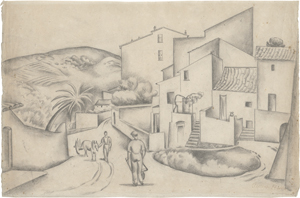

Südliches Dorf mit zwei Männern

Bleistift auf gräulichem Velin. Um 1925.

29,6 x 44,6 cm.

Unten rechts mit Feder in Schwarz signiert "Florence Henri".

Frühe, noch deutlich vom späten Kubismus beeinflusste Arbeit der Künstlerin. Im Jahr 1925 ging sie nach Paris zu Fernand Léger und Amedée Ozenfant an die Académie Moderne, wo Léger und der „Esprit nouveau“ Spuren in ihrem Werk hinterließen. Große Bedeutung erlangte Florence Henri dann als Fotografin am Bauhaus.

Provenienz: Privatbesitz Norddeutschland

Bassenge, Berlin, Auktion 103, 02.06.2014, Lot 7180

Gontscharowa, Natalja

Grand bal de nuit, Salle Bullier grand bal des artistes

Los 7107

Schätzung

6.000€ (US$ 6,667)

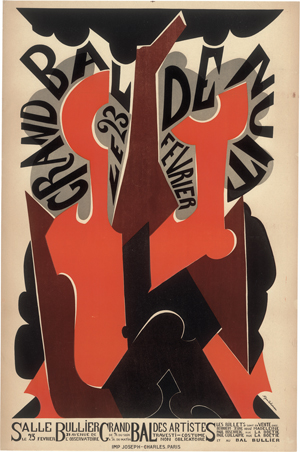

Grand bal de nuit, Salle Bullier grand bal des artistes

Farblithographie auf Affichenpapier. 1926.

108,5 x 71,5 cm (119,5 x 79,5 cm).

Emblematischer Plakatentwurf Gontscharowas für den Großen Künstlerball, der am 23. Februar 1923 in der Pariser Salle Bullier stattfand. Ihr farbensprühendes Plakat zeigt sich mit seiner fragmentierten Raumkomposition vor einem flachen Hintergrund mit scharfkantigen, figurenartigen Silhouetten vom Kubismus beeinflusst. Die kleinen Zwischenräume zwischen den einzelnen Farbformen lassen den hellen Untergrund durchschimmern. Zustand vor der Schrift. Dem Vorbesitzer Gerhard Matzat hatte Gontscharowa zeitweilig, während ihrer Zusammenarbeit, ihr Pariser Atelier zur Verfügung gestellt. Gedruckt bei Joseph-Charles, Paris, mit dessen Druckvermerk im Unterrand. Prachtvoller, farbintensiver Druck der großformatigen Komposition, mit Rand.

Provenienz: Sammlung Gerhard Matzat, Hattersheim

Privatbesitz Süddeutschland

Gontscharowa, Natalja

Grand bal de nuit, Salle Bullier grand bal des artistes

Los 7108

Schätzung

6.000€ (US$ 6,667)

Grand bal de nuit, Salle Bullier grand bal des artistes

Farblithographie auf Affichenpapier. 1926.

108,5 x 71,5 cm (119,5 x 79,2 cm).

Die vibrierende Energie des Pariser Nachtlebens und auch die Vitalität der dortigen Künstlergemeinschaft finden ihren Ausdruck in Gontscharowas Plakat für den Grand bal des artistes in der Pariser Salle Bullier 1923. Ihr farbensprühendes Plakat nutzt leuchtende Farben und kräftige, ganz im Sinne der russischen Avantgarde stilisierte Formen, um das für einen Ball charakteristische Gefühl von Bewegung und flirrender Lebendigkeit zu vermitteln. Zustand mit der Schrift. 1962 arbeitete Gerhard Matzat in Paris für Larionov und Gontscharowa, die ihm ihre Mansardenwohnung und Gontscharowas Atelier in der Rue Visconti zur Verfügung stellten. Gedruckt bei Joseph-Charles, Paris, mit dessen Druckvermerk im Unterrand. Prachtvoller, farbintensiver Druck der großformatigen Komposition, mit Rand.

Provenienz: Sammlung Gerhard Matzat, Hattersheim

Privatbesitz Süddeutschland

Literatur: Natalia Goncharova. A Woman of the Avant-garde with Gauguin, Matisse and Picasso, Ausst.-Kat. Fondazione Palazzo Strozzi, Florenz und Tate Modern, London 2019, S. 6 (mit ganzs. Abb.)

Brailovsky, Leonid M. und Brailovskaya, Rimma N.

Die vier Jahreszeiten

Los 7109

Schätzung

10.000€ (US$ 11,111)

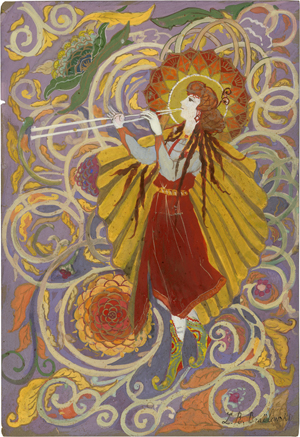

Die vier Jahreszeiten

4 Kompositionen. Aquarell, Gouache und Goldbronze über Bleistift auf Velin. Wohl späte 1920er Jahre.

Je 30,4 x 20,8 cm.

Alle unten rechts mit Feder in Schwarz signiert "L. R. Braïlowsky".

Die ornamentalen, dekorativen Kompositionen im russischen Jugendstil zeigen Frühling, Sommer, Herbst und Winter und sind ein gemeinsames Werk des Künstlerpaares Rimma und Leonid Brailovsky, die ein gemeinschaftliches Studio betrieben. Sie heirateten 1898, emigrierten 1919 nach Lettland, lebten in Konstantinopel und Belgrad und übersiedelten 1925 nach Rom, wo sie auch für den Vatikan tätig waren. Leonid wirkte als Architekt, Bühnenbildner und Designer und lehrte in Moskau ab 1898 Architektur an der Lehranstalt für Malerei, Bildhauerei und Baukunst sowie an der Moskauer Stroganov-Schule. Ab 1909 war er überwiegend als Bühnenbildner tätig, bevor er nach der Oktoberrevolution mit seiner Frau das Land verließ. Rimma war Künstlerin, Textilgestalterin und Designerin und lehrte um 1900 ebenfalls an der Stroganov-Schule. Die vier kleinen Papierarbeiten können sicher als Entwürfe für Gemälde oder Email-Arbeiten gewertet werden. Sie sind der Expertin für russische Graphik des 19. und 20. Jahrhundert, Olga Glebova, bekannt.

Provenienz: Nikitsky Moskau, Auktion 28, 29.05.2014, Lot 29

Privatbesitz Berlin

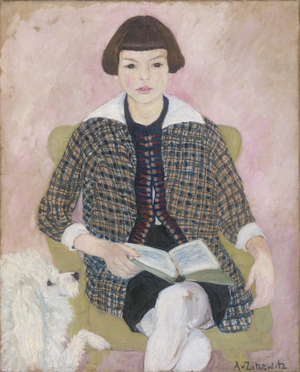

Mädchen mit Pudel

Öl auf Leinwand, randdoubliert. Um 1925.

80 x 65,5 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert "AvZitzewitz".

Im Stil der Neuen Sachlichkeit malt die Künstlerin das junge Mädchen frontal zum Betrachter sitzend, unberührt von den Aufforderungen des Pudels zum Spielen. Möglicherweise handelt es sich um die von ihr vielfach portraitierte Tochter Ilse-Marie. 1907 begann Augusta von Zitzewitz eine Ausbildung bei George Mosson im Verein Berliner Künstlerinnen, da Frauen zu dieser Zeit der Besuch von Kunstakademien noch verwehrt war. Nachdem sie auf Empfehlung von Käthe Kollwitz in Paris u.a. an der Académie Julian studierte und moderne Kunst und Künstler kennenlernte, wurde sie 1914 Mitglied der Berliner Freien Sezession, später auch im Hiddenseer Künstlerinnenbund. Im Berlin der 1920er Jahre galt sie als gefragte Portrait- und Stillebenmalerin, ihr Atelier war Treffpunkt für Künstler und Intellektuelle. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden ihre Werke als "entartet" verfemt.

Provenienz: Privatbesitz Rheinland

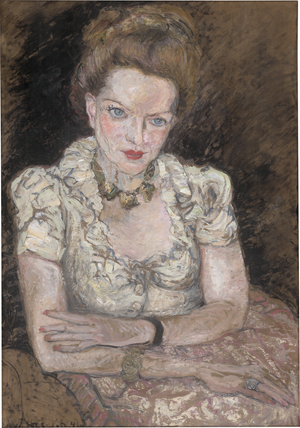

Portrait einer Dame

Öl auf Malpappe. 1946 (?).

78 x 54 cm.

Unten links mit Pinsel in Schwarz signiert "vZitzewitz" und (schwer lesbar) datiert.

Nachdem sie nach der Machtergreifung ins Visier der Nationalsozialisten geriet und schon bald Zitzewitz' Werke als "entartet" bezeichnet wurden, sie zudem ein Mal- und Ausstellungsverbot erhielt, konnte die Künstlerin erst nach Beendigung des Krieges ihre Arbeit wieder aufnehmen. Die Portraitierte im aufwendigen Kleid, elegant frisiert, geschmückt und geschminkt, blickt doch, mit einer skeptisch hochgezogenen Braue, melancholisch vor sich hin. Der dunkelbraune Hintergrund bringt ihre helle, mit lebendigem Duktus ausgeführte Gestalt zum Leuchten. Hochgeschätzt als Portraitistin war Zitzewitz bereits im Berlin der Weimarer Republik.

Provenienz: Schlosser, Bamberg, Auktion 26.11.2016, Lot 559

Privatbesitz Brandenburg

Winterlandschaft

Aquarell und Kreide in Schwarz auf genarbtem Velin. 1925.

50,8 x 35,5 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert "Bargheer" und datiert.

1924 fasst Bargheer den Entschluss, freier Künstler zu werden, nachdem er eine Lehrerausbildung abgeschlossen hatte. In dieser schwungvollen frühen Komposition des Künstlers erfasst er die schneebedeckten Bäume mit lockerem Pinselstrich und ergänzt sie mit dynamischen Kreidestrichen.

Provenienz: Privatbesitz Brandenburg

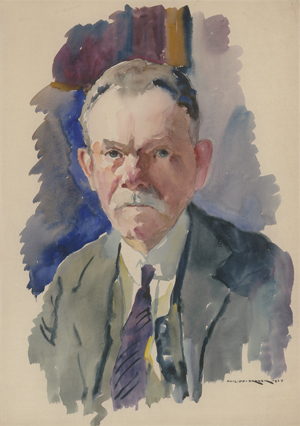

Selbstbildnis

Aquarell über Kohle auf genarbtem Velin. 1927.

61,8 x 43,6 cm (Passepartoutausschnitt).

Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert "PHILIPP FRANCK" und datiert.

Immenhausen/von Tresckow 67.

Großzügig und in hellen, transparenten Farben gearbeitetes Aquarell. Die lebendigen Strukturen im Hintergrund in klaren, schön differenzierten und kräftigeren Blau- und Violetttönen bilden einen schönen Kontrast zum ernsthaften Ausdruck des Künstlers. Philipp Franck ließ sich an der Städelschule in Frankfurt, in der Malerkolonie Kronberg im Taunus und an der Düsseldorfer Kunstakademie ausbilden. Von 1892 bis zu seiner Pensionierung 1930 war er Pädagoge und zeitweise Direktor an der Staatlichen Kunstschule Berlin. Er war der Berliner Kunstszene eng verbunden, gehörte zu den Mitbegründern der Berliner Sezession und war auf deren Ausstellungen regelmäßig vertreten.

Provenienz: Privatbesitz Berlin

Ausstellung: Philipp Franck, Museumsgesellschaft Kronberg 1981, Abb. S. 80

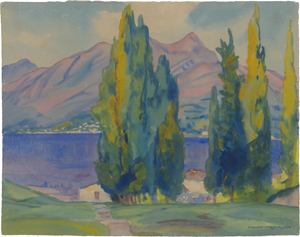

Ohne Titel

Aquarell auf Velin. 1924.

48,5 x 61,2 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Blau signiert "PHILIPP - FRANCK" und datiert.

Nicht bei Immenhausen/von Tresckow.

Das in sommerlich warme Töne getauchte Aquarell entstand vermutlich auf einer Italienreise des Künstlers. "Seit den 1924 einsetzenden Italienreisen trat das Aquarell in seine Rechte. Von Lugano, wo ich Morcote malte, zog der Wille meiner Frau mich nach Bellagio und im nächsten Jahre nach Cadenabbia an den Comersee. Und dieselben Berge, die in Lugano hart und langweilig in den Schweizer See fielen, hatten auf der italienischen Seite ein malerisches Gepräge.“ (Philipp Franck: Ein Leben für die Kunst. Nachwort von Bruno Kroll, Berlin 1944, S.62.).

Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 277, 03.06.2017, Lot 1079

Privatbesitz Berlin

Cádiz, Plaza de Isabel

Öl auf Leinwand. 1927.

73,5 x 110,5 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert "Geiger" und datiert.

Über die Plaza de Isabel in Cádiz fällt der Blick hinaus aufs offene Meer. Der sichere Duktus, die spitzwinklige Formensprache, charakteristisch für die Zwanziger Jahre, und die heiter leuchtende, helle Palette entsprechen dem Sujet vortrefflich. Seine große Begeisterung für Spanien, dessen Kultur und Naturschönheit hielt Geiger in zahlreichen Gemälden und Graphiken fest, auch noch nach seiner Rückkehr nach Deutschland 1925. 1928 wurde er an die Staatliche Akademie nach Leipzig berufen, jedoch 1933 aufgrund seiner Opposition zum Nationalsozialismus gekündigt und seine Arbeiten als "entartet" diffamiert. Willi Geiger hatte bereits nach seinen Studien in München, unter anderem bei Franz von Stuck und Peter Halm, schon früh erste Erfolge als Künstler erzielen können. Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs lebte er in Berlin, zog euphorisch wie viele in den Krieg, wurde aber von der grausamen Realität schnell eingeholt und psychisch schwer belastet. Nach Kriegsende nahm er ab 1920 eine Professur an der Münchner Kunstgewerbeschule an. Die Malerei brachte ihm allmählich wieder Ruhe, und sein Stil wandelte sich verstärkt hin zum Expressionismus. Preise und Stipendien ermöglichten ihm längere Aufenthalte in Italien und Spanien, wohin er immer wieder zurückkehren sollte.

Provenienz: Privatbesitz Berlin

Landschaft

Öl auf Hartfaser. 1925.

31,5 x 23,3 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert "Eugen Spiro" und datiert.

Nicht bei von Abercron.

Mit flockigem, impressionistisch gelöstem Pinselduktus erfasst Spiro die pittoreske Szenerie. In den Jahren 1918 bis 1935 unternahm der Künstler zahlreiche Reisen in den Süden Europas, so hielt er sich 1925 unter anderem am Lago Maggiore, an der Atlantikküste und in Südfrankreich auf, wo wahrscheinlich die sommerliche Landschaftsdarstellung entstand.

Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

Die Altstadt Tossa

Öl auf Leinwand, doubliert. 1934.

84,3 x 102 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert "Eugen Spiro" und datiert.

Von Abercron A-34-6.

Eugen Spiro entstammte einer jüdischen, deutschsprachigen Familie in Breslau. Sein künstlerischer Werdegang war beeindruckend: Nach einem Studium an der Akademie für Kunst und Kunstgewerbe in Breslau ging Spiro 1894 an die Akademie der Bildenden Künste in München. Er wurde Meisterschüler von Franz von Stuck und verfügte über ein eigenes Atelier in der Villa Stuck. 1904 zog es ihn nach Berlin, und er wurde zwei Jahre später Mitglied der Berliner Sezession. Kurz danach siedelte er nach Paris über, wo er im Malerkreis des "Café du Dôme" verkehrte und mit Hans Purrmann eine jahrelang andauernde Freundschaft schloss. Die Deutschenfeindlichkeit bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges zwang Spiro, nach Berlin zurückzukehren. Hier erfuhr er bis zu dem Aufstieg der Nationalsozialisten im Beruflichen wie Privaten eine Blütezeit. Er wurde in den Vorstand der Berliner Sezession gewählt und zum Professor an der Staatlichen Kunstschule ernannt. Mit seiner zweiten Ehefrau Elisabeth Saenger-Sethe unternahm er in den Jahren 1918 bis 1935 viele Reisen in den Süden Europas, u.a. auch nach Tossa del Mar in Spanien. Unser Gemälde ist auf ihrer Reise 1934 dorthin entstanden und zeigt die pittoreske Ansicht der alten Stadtmauer aus dem 12. Jahrhundert mit den Wehrtürmen. Das klare, leuchtende Blau und die sommerliche Frische der malerischen Bucht hält Spiro mit herrlich flockigem Pinselduktus fest.

Provenienz: Privatbesitz Rheinland

Landschaft in Palästina

Öl auf Leinwand. 1936.

60 x 80 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Grau signiert "Struck" und datiert.

Nicht Kargheit, sondern üppiges Grün beherrscht die frühlingshafte, duftig gemalte Küstenszenerie, die Struck wohl in Palästina festhielt. Am Toten Meer und in der Umgebung von Haifa entstanden einige Landschaftsdarstellungen des Künstlers. Auch wenn er sich selber stets als Maler begriff, blieb dennoch die Werkgruppe der Gemälde vergleichsweise klein. Der Antisemitismus in der Weimarer Republik brachte ihn 1923 zur Emigration nach Palästina. Dort errichtete er bald ein Haus in Haifa, in dem heute das Hermann-Struck-Museum zu finden ist. Sein großer Einsatz für das kulturelle Leben und die Kunst in Israel, die neben der Gründung des Museums in Tel Aviv und einer Kunstschule in Jerusalem auch den Aufbau einer Künstlerkolonie in Haifa umfasste, brachte dem orthodoxen Juden Struck eine breite Verehrung ein.

Provenienz: Neumeister, München, Auktion 24.05.2007, Lot 845

Privatbesitz Sachsen-Anhalt

Christusmaske I

Bronze mit dunkelbrauner Patina, lose in Holzrahmen montiert. 1931/nach 1938.

15,3 x 9,6 x 6,3 cm.

Unter dem Kinn signiert "E Barlach", darüber mit dem Gießerstempel "H Noack Berlin".

Laur 476, Schult 375.

Portraithafte Züge des Künstlers selbst kennzeichnen diese erste von sechs Varianten der Christusmaske. Alle diese Arbeiten ähneln sich in der klaren Reduktion und Stilisierung des Antlitzes, die den Zügen des älteren Mannes eine archaische, prophetisch erscheinende Ausstrahlung verleiht. Barlach schuf das Tonmodell für diese erste Fassung der Christusmaske im Jahr 1931. Zu Lebzeiten des Künstlers entstanden keine Güsse; nach 1938 wurden die ersten drei Güsse und etwas später weitere zwölf Exemplare von Barlachs Nachlaßverwalter Friedrich Schult in Auftrag gegeben. Laur sind davon fünf Exemplare in öffentlichem Besitz bekannt, Schult nennt wiederum lediglich drei Stück in privater Hand. Das Ernst Barlach Haus, Hamburg, datiert die späteren Güsse inzwischen um 1950 bzw. nach 1960. Prachtvoller Guss mit homogener, partiell golden schimmernder Patina und Holzrahmen für die Aufhängung.

Provenienz: Privatbesitz Berlin

[*]: Regelbesteuert gemäß Auktionsbedingungen. [^]: Ausgleich von Einfuhr-Umsatzsteuer.

* Alle Angaben inkl. 25% Regelaufgeld ohne MwSt. und ohne Gewähr – Irrtum vorbehalten.

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2024 Galerie Gerda Bassenge

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2022 Galerie Gerda Bassenge