Die Einkehr zweier Jäger.

Öl auf Leinwand, randdoubliert. 44,5 x 34 cm. Unten rechts monogrammiert und datiert "A.Q. 1756".

Provenienz: Dorotheum, Wien, Auktion am 24. April 2007, Los 225.

Privatsammlung Wien.

Dorotheum, Wien, Auktion am 11. Juni 2013, Los 153.

Privatsammlung Norddeutschland.

Österreichisch

um 1760. Johannes der Täufer vor Gottvater umgeben von Engeln

Los 6031

Schätzung

3.000€ (US$ 3,333)

um 1760. Johannes der Täufer vor Gottvater umgeben von Engeln.

Öl auf Leinwand, doubliert. 57,5 x 34,3 cm.

18. Jh. Südliche Küstenszene mit Kastell.

Öl auf Leinwand, doubliert. 71,5 x 85 cm. Unten auf dem Abhang unter dem sitzenden Hirten monogrammiert "F. A. fec.".

Venezianisch

um 1740. Zwei Szenen mit Motiven der Commedia dell'Arte

Los 6033

Schätzung

750€ (US$ 833)

um 1740. Szene aus der Commedia dell'Arte; Szene aus dem venezianischen Karneval mit zwei maskierten Figuren.

2 Gouachen wohl auf Pergament. Je ca. 4,5 x 7 cm. In Goldrähmchen. (Unausgerahmt beschrieben).

Bison, Giuseppe Bernardino

Blick von der Piazzetta auf den Canale Grande und Santa Maria della Salute

Los 6034

Schätzung

8.000€ (US$ 8,889)

Blick von der Piazzetta auf den Canal Grande und Santa Maria della Salute.

Öl auf Leinwand, doubliert. 27 x 44 cm.

Der im Friaul geborene Maler und Zeichner Giuseppe Bernardino Bison begibt sich nach anfänglichen Studien in Brescia als 15-jähriger im Jahr 1777 nach Venedig, wo er die Bekanntschaft von Antonio Maria Zanetti macht. Ab 1779 studiert er an der Accademia Malerei und Dekoration bei Constantino Cedini und Perspektive bei Antonio Mauro. Von wesentlicher Bedeutung für Bisons Entwicklung ist die Freundschaft zum Architekten des Teatro La Fenice in Venedig, Giovanni Antonio Selva (1751-1819), der ihm zu vielen Aufträgen als Bühnenbildner verhilft. Neben dem La Fenice ist Bison auch für die Theater von Treviso, für das Teatro Nuovo in Triest (Bühnenbilder zum „Don Giovanni“) und das Teatro Nuovo in Gorizia tätig. Bison arbeitet sein Leben lang in ganz unterschiedlichen künstlerischen Techniken. In seinem umfangreichen Gesamtwerk finden sich Fresken u.a. in der Villa Piva in Breda di Piave, im Palazzo Manzoni in Padua und in verschiedenen Palazzi in Treviso. Er hinterläßt eine große Zahl an Staffeleibildern, aber auch Lithographien und eine bedeutende Zahl an Zeichnungen. Zahlreich sind auch die Palazzi im Veneto, die er ausstattet. 1831 siedelt Bison nach Mailand über. In vielen Ausstellungen an der Accademia di Brera zeigt er zwischen 1833 und 1842 seine meist kleinformatigen Veduten. Bison stirbt am 24. August 1844 in ärmlichen Verhältnissen. Die Zeitenwende zum Ende des 18. Jahrhunderts spiegelt sich auch in Bisons Werk wider: Er ist sowohl einer der letzten bedeutenden Vertreter des venezianischen Rokoko und dessen klassischer Vedutenmalerei als auch Neoklassizist und mit seinen in Tempera gemalten, an Marco Ricci orientierten phantastischen Veduten, Vorreiter des Romantizismus.

Provenienz: Galerie Scheidwimmer, München 1972.

Privatsammlung München.

Privatsammlung Berlin.

Bassenge, Berlin, Auktion 108 am 27. November 2016, Los 6067.

Privatsammlung Norddeutschland.

Die Piazza San Marco.

Öl auf Leinwand, doubliert. 27 x 44 cm.

Provenienz: Galerie Scheidwimmer, München 1972.

Privatsammlung München.

Privatsammlung Berlin.

Bassenge, Berlin, Auktion 108 am 27. November 2016, Los 6066.

Privatsammlung Norddeutschland.

Orientalischer Seehafen.

Öl auf Leinwand, doubliert. 67,5 x 79 cm.

Das Werk ist unter der Nummer 540941 in der Datenbank des RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis verzeichnet (https://rkd.nl/imageslite/540941).

Provenienz: Österreichischer Adelsbesitz.

Im Kinsky, Wien, Auktion am 24. Juni 2014, Los 416 (lt. Angabe im Katalog hat Marijke C. de Kinkelder vom Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag, das Gemälde als ein Werk Hendrik van Minderhouts identifiziert).

Norddeutsche Privatsammlung.

Kupetzky, Johann

Bildnis eines Herrn mit Allongeperücke vor einer Draperie

Los 6037

Schätzung

1.800€ (US$ 2,000)

Bildnis eines adeligen Herrn mit Allongeperücke vor einer Draperie.

Öl auf Papier, auf Holz kaschiert. 34,5 x 28 cm. Verso in Schwarz signiert und datiert "J Kupetzky 1726" (letzte Ziffer undeutlich).

Österreichisch

um 1730. Kaiser Karl VI. von Österreich und seine Gemahlin Elisabeth Christine von Österreich

Los 6038

Schätzung

1.200€ (US$ 1,333)

um 1730. Kaiser Karl VI. von Österreich und seine Gemahlin Elisabeth Christine von Österreich.

Pendants, je Öl auf Karton, Originalrahmen. Je ca 8,1 x 5,2 cm.

Karl, Erzherzog von Österreich, König von Spanien 1703-1714, römisch deutscher Kaiser 1711, wurde am 1. Oktober 1685 in Wien geboren. Seine Eltern waren Kaiser Leopold I. und Eleonore Magdalene, Tochter des Kurfürsten Philipp Wilhelm von der Pfalz-Neuburg. Am 1. August 1708 Hochzeit mit Elisabeth Christine, der Tochter des Herzogs Ludwig Rudolf von Braunschweig-Wolfenbüttel. Der Ehe entstammten vier Kinder: Leopold, Maria Theresia (spätere Kaiserin von Österreich), Maria Anna und Maria Amalie.

Literatur: Jörg Nimmergut und Anna-Maria Wager: Miniaturen - Dosen, München 1982, S. 211 mit Farbabbildung F41.

Englisch

um 1710. Bildnis wohl Georg I., König von England

Los 6039

Schätzung

800€ (US$ 889)

um 1710. Bildnis wohl Georg I., König von England, im blauen Rock, weißer Halsbinde und rostrotem Mantel, mit Allongeperücke.

Öl auf Kupfer. 7,2 x 5,6 cm (im Oval). Im Silberrahmen mit Spiralaufsatz.

Provenienz: Cabinet Eric Turquin, Paris.

Lancret, Nicolas - Umkreis

Galante Festgesellschaft im Park

Los 6040

Schätzung

4.000€ (US$ 4,444)

Umkreis. Galante Festgesellschaft im Park.

Öl auf Leinwand, doubliert. 50 x 65 cm. Verso auf dem Keilrahmen ein Lacksiegel mit einem wohl polnischen Topór-Wappen.

Knabe mit Samtbarett, einen Singvogel haltend.

Öl auf Leinwand, doubliert. 80 x 64 cm.

Bei dem Werk handelt es sich um ein genrehaftes Gemälde wohl aus der Frühzeit des Künstlers vor seiner italienischen Zeit (vor 1710). Der Knabe trägt ein rotes Samtbarett, an dem eine Feder befestigt ist: ein Zeichen des Genies. Er hebt zum Sprechen an und wie die erhobene Hand signalisiert, erbittet der Knabe die Aufmerksamkeit des Betrachters. Das Werk gehört zu einer Gruppe meist früher Genrebilder mit nur einer Figur. Besonders vergleichbar ist das 1706 datierte Gemälde in Schloss Sanssouci "Bauernmädchen im Fenster", bei dem ein sehr ähnlicher Vogelbauer oben rechts aufgehängt ist. Das weiße Hemd des Mädchens zeigt die gleiche lockere Modellierung. Ebenfalls eng verwandt sind zwei signierte und 1712 datierte Pendants in Schloss Mosigkau bei Dessau "Mädchen mit Blumen und Früchten" und "Klarinettenbläser". In einem Gutachten vom 31. Mai 2009 bestätigt Prof. Helmut Börsch-Supan die Autorschaft Antoine Pesnes (Gutachten in Kopie vorhanden).

Provenienz: Norddeutsche Privatsammlung.

Italienisch

18. Jh. Kleiner Tamburinspieler mit tanzendem Hund

Los 6042

Schätzung

900€ (US$ 1,000)

18. Jh. Kleiner Tamburinspieler mit tanzendem Hund.

Öl auf Leinwand, doubliert. 39,5 x 31,5 cm. Verso auf dem Keilrahmen mit altem Klebeetikett mit gestochener Schrift "Mr. Rohde" (wohl Besitzervermerk).

Beck, Jacob Samuel

Gemüsestillleben mit Weißkohl, Kürbis ... und einem Fink

Los 6043

Schätzung

3.500€ (US$ 3,889)

Gemüsestillleben mit Weißkohl, Kürbis, Wurzel- und Rübengemüse, Stangenbohnen und einem Fink.

Öl auf Leinwand. 55 x 74 cm.

Beck, Jacob Samuel

Küchenstillleben mit Schinken, Herringen, Knoblauch ... Butter

Los 6044

Schätzung

3.500€ (US$ 3,889)

Küchenstillleben mit Lammkeule, Heringen, Knoblauch, Kohlkopf und einem Keramikkrug mit einem Teller Butter.

Öl auf Leinwand. 56 x 73 cm.

Der Thüringer Jacob Samuel Beck war der bedeutendste Erfurter Maler seiner Zeit. Im erstaunlich vielseitigen Gesamtwerk dieses biographisch schwer fassbaren Künstlers finden sich alle Gattungen vertreten: neben seiner Tätigkeit als gefragter Portraitist sowie Historien- und Landschaftsmaler, stechen zweifellos seine Stillleben in ganz besonderer Weise hervor. All seinen Stillleben gemein ist die Inszenierung in einer Hell-Dunkel-Malerei, bei der sich Beck an niederländischen Vorbildern des 17. Jahrhunderts orientiert. Der Hintergrund verbleibt stets im Dunkeln, die drapierten Gegenstände kommen so effekvoll zur Geltung. Bei unserem Gemälde handelt es sich um die Variante eines in Privatbesitz befindlichen Stilllebens; das Arrangement ist überwiegend identisch, lediglich die Zwiebeln wurden in unserer Version gegen kleine Knoblauchknollen getauscht (vgl. Ausst. Kat. Jacob Samuel Beck (1715-1778). Zum 300. Geburtstag des Erfurter Malers, hrsg. von Thomas von Taschitzki, Kai Uwe Schierz, Erfurt 2016, S. 244, Nr. 47, mit Abb. S. 199).

Mediterraner Hafen mit Händlern am Quai.

Öl auf Karton. Durchmesser 6,6 cm. Auf der hellen Kiste im Vordergrund signiert "V. Pace".

Provenienz: Galerie Cailleux, Paris 1967.

Heinsius, Johann Ernst

Bildnis des Johann Poppo von Greiner

Los 6046

Schätzung

7.500€ (US$ 8,333)

Bildnis des Geheimen Rates und Bibliothekars der Herzogin-Anna Amalia-Bibliothek in Weimar Johann Poppo von Greiner.

Öl auf Leinwand, doubliert. 92 x 72,5 cm. Um 1772.

Johann Poppo von Greiners (1708-1772) Hauptverdienst besteht darin, dass er sich als Bibliothekar der rund 11.000 Bände umfassenden Büchersammlung des von 1683-1724 regierenden Herzogs Wilhelm Ernst von Sachsen Weimar, die im sogenannten Grünen Schloss lagerte, angenommen hat und den Umbau dieses Hauses zur Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek angeregt hat. Der Umbau nach Plänen von August Friedrich Straßburger erfolgte 1761-1766. Poppo von Greiner gewann durch seine Klugheit und charakterlichen Eigenschaften das Vertrauen Anna Amalias, die 1758 bereits als 19-jährige die Regierungsgeschäfte des Landes übernehmen musste und erst 1775 an ihren Sohn Karl August abgeben konnte. Als "väterlicher Freund" geschätzt, wurde Poppo von Greiner 1763 in den Adelsstand erhoben.

Johann Ernst Heinsius erhielt im Jahr 1772 die Stelle als Hofmaler in Weimar. Es ist das Jahr, in dem auch Poppo von Greiner starb. Die lebensvolle Darstellung des Portraitierten lässt darauf schließen, dass es sich nicht um ein posthumes Bildnis handelt, sondern um ein Portrait des Bibliothekars kurz vor dessen Tod. Zwei weitere Fassungen dieses Gemäldes, die ebenfalls unsigniert und undatiert sind, befinden sich in der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek und im Wittumspalais in Weimar. Bei unserem Werk handelt es sich nach Einschätzung von Prof. Helmut Börsch-Supan um eine dritte eigenhändige Fassung. Ein schriftliches Gutachten von Prof. Helmut Börsch-Supan liegt in Kopie vor.

Radl, Anton

Felslandschaft mit Wasserfall und Einsiedler bei einer Grotte

Los 6047

Schätzung

4.500€ (US$ 5,000)

Felslandschaft mit Wasserfall und Einsiedler bei einer Grotte.

Öl auf Leinwand. 97 x 133 cm.

Obwohl Anton Radl zunächst als Zeichner und Radierer bei Johann Gottlieb Prestel in die Lehre gegangen war, wurde er nach 1800 vor allem als Landschaftsmaler bekannt. Er widmete sich in seinen an der Malerei der niederländischen Meister orientierten Landschaften gerne Gegenden aus der Umgebung von Frankfurt oder dem Taunus, griff aber zuweilen auch auf Landschaftseindrücke zurück, die er auf seinen Studienreisen nach Norddeutschland, in den Schwarzwald, die Schweiz und entlang der Donau besucht hatte. Das vorliegende Gemälde wiederholt ein Motiv seines bekannten Bildes im Historischen Museum Frankfurt aus dem Jahre 1812, das schon auf der großen Ausstellung 1827 prominent präsentiert wurde (vgl. Ausst. Kat. Anton Radl, Historisches Museum Frankfurt a.M. 2008, S. 64, Nr. 12). Wir danken Dr. Anke Fröhlich-Schauseil für wertvolle Hinweise.

Provenienz: Privatsammlung Hessen.

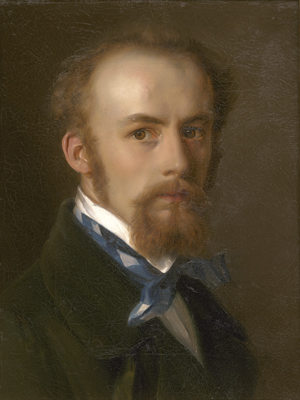

Trautschold, Wilhelm Carl F.

Selbstbildnis des Künstlers

Los 6048

Schätzung

900€ (US$ 1,000)

Selbstbildnis des Künstlers.

Öl auf Leinwand. 33 x 25 cm. Oben rechts signiert und datiert "W. Tr. p. Giessen 1845 [?]", verso auf einem alten Klebeetikett bez. "No. 33 / Trautschold, W. / Selbstbildnis".

Der in Berlin gebürtige Wilhelm Trautschold lernte zunächst in seiner Geburtsstadt und dann in Düsseldorf, wo er zwischen 1833 und 1835 bei Karl Ferdinand Sohn und Wilhelm Schadow unterrichtet wurde. 1843 ging er nach Gießen und trat eine Anstellung als Zeichenlehrer an der dortigen Universität an. Nach Aufenthalten in London und Liverpool, wo er seine Familie gründete, reiste er durch Italien und war vor allem als Portraitist erfolgreich. Aus gesundheitlichen Gründen unternahm er 1877 eine letzte Reise nach Deutschland, wo er in München verstarb.

Rieter, Heinrich

Alpenlandschaft mit Hirten an einer Tränke

Los 6049

Schätzung

9.000€ (US$ 10,000)

Alpenlandschaft mit Hirten an einer Tränke.

Öl auf Holz. 28 x 23,5 cm. Verso mit altem Klebeetikett, dieses in einer Hand des 19. Jh. in brauner Feder bez. "Gemalt von Heinrich Rieter geb. 1751 in Winterthur, gestorben in Bern 1818 nach einem Entwurf von L. Aberli... Neujahrsstück der Künstlergesellschaft in Zürich No. XIII von 1817. pag. 11 ... H. Rieter... Neujahrstück No. XV von 1819", sowie einem weiteren Klebeetikett mit den Initialen "MR.".

Trotz seiner Ausbildung zum Bildnismaler bei Johann Ulrich Schellenberg in Winterthur und Anton Graff in Dresden, entschloss sich Heinrich Rieter, bestärkt durch Salomon Gessner, Landschaftsmaler zu werden. Seit 1777 war er Gehilfe und Mitarbeiter von Johann Ludwig Aberli in Bern und übernahm nach dem Tod seines Lehrers dessen druckgraphische Werkstatt. Rieter war einer der führenden Berner Meister in dessen Nachfolge. Das vorliegende Gemälde entstand nach einer Invention von Ludwig Aberli, zu deren vollständigen Ausführung es jedoch nicht mehr kam, da Aberli über den Arbeiten verstarb. Aberli hatte aber Heinrich Rieter vorher instruiert, wie das Werk zu vollenden sei. 1817 verfasste Rieter im "Neujahrsstück herausgegeben von der Künstler-Gesellschaft in Zürich" eine Abhandlung über Aberli, die auch eine Radierung nach dieser letzten Komposition von Aberli enthielt und somit auch das vorliegende Werk dokumentiert.

Jensen, Johan Laurentz - zugeschrieben

Früchtestillleben mit Pfirsich und Trauben

Los 6050

Schätzung

900€ (US$ 1,000)

zugeschrieben. Früchtestillleben mit Pfirsich und Trauben.

Öl auf Papier, auf Pappe kaschiert. 18,2 x 24,6 cm. Unten rechts datiert "Dec. [18]50", verso auf dem Rahmen eine alte kaum leserliche Bezeichnung (Widmung?) in dänischer Sprache, datiert "22 Dez 1850".

Lieder, Friedrich Johann Gottlieb

Bildnis der Johanna Schubert als Hebe

Los 6051

Schätzung

4.500€ (US$ 5,000)

Bildnis der Johanna Schubert als Hebe.

Öl auf Leinwand, doubliert. 42 x 34 cm. Links im Hintergrund signiert und datiert "F. Lieder p: 1819", verso auf dem Keilrahmen ein Klebeetikett mit Angaben in brauner Feder zur Dargestellten "Johanna Schubert, geb. Schmidt, Mutter Victor's, geboren 1806, gestorben 1836. Gattin Eduards v. Schubert".

Bereits im Alter von nur siebzehn Jahren stellte Friedrich Lieder erstmals zwei Zeichnungen auf der Berliner Akademieausstellung von 1797 aus und erregte damit einige Aufmerksamkeit. Im Jahre 1802 machte er erneut durch ein Bildnis Napoleons von sich reden und wechselte im Jahre 1804 zum Studium von Berlin an die École des Beaux-Arts in Paris, wo er Schüler von Jacques-Louis David wurde. Schnell etablierte sich der geschickte Portraitist in der Pariser Gesellschaft und heiratete die Tochter des Chevalier d'Ellevaux de Limon. Auch international wurden seine Fähigkeiten als Bildnismaler erkannt, und so erhielt er unter anderem zahlreiche Aufträge des ungarischen Adels und reiste dafür nach Budapest und Preßburg. Ab dem Jahre 1812 arbeitete er zunächst in Wien, wo er, stark von Isabey beeinflusst, auf dem Wiener Kongress mit großem Erfolg als Bildnismaler und Miniaturist tätig war. Dort fiel er unter anderem Fürst Metternich auf, der ihn fortan förderte. Zwischen 1816-19 hielt er sich auf Einladung Wilhelms III. in Berlin auf und wurde zum Hofmaler ernannt. Seine große internationale Bekanntheit sorgte dafür, dass er auch später viele Reisen unternahm, sich aber meist in Wien oder Budapest aufhielt, wo seine Portraits und Bildnisminiaturen vor allem von den Mitgliedern des Hochadels geschätzt wurden. - Das Bildnis zeigt die junge Johanna Schubert (geb. Schmidt, 1806-1836) als Hebe, Tochter von Zeus und Hera und Mundschenkin der Götter, in einem weißen Empirekleid mit blassviolettem Schal. Die kühle Farbigkeit unterstreicht den porzellanhaften Teint der Dargestellten, deren sorgfältig arrangierte Locken leicht über das Decolleté fallen. Lieders demonstriert mit diesem Werk nicht nur sein Können als hervorragender Bildnismaler, sondern auch als besonders feinsinniger Kolorist.

Bertin, Jean Victor

Mutter und Kind in einem Brunnenhof

Los 6052

Schätzung

8.000€ (US$ 8,889)

Mutter und Kind in einem Brunnenhof.

Öl auf Leinwand, doubliert. 74,1 x 60,4 cm.

Der Sohn eines Perückenmachers studiert ab 1785 in Paris an der Académie royale de peinture et de sculpture zunächst Historienmalerei bei Gabriel François Doyen. Um 1788 entdeckt er sein Interesse für die Landschaft und tritt in das Atelier des neoklassizistischen Malers Pierre-Henri de Valenciennes ein. Valenciennes schuf eine neue Bildgattung, die paysage historique, die die Landschaftsmalerei mit einer idealisierten, heroischen Sicht auf die Geschichte verband, um das Ansehen dieses geringgeschätzten Genres zu stärken. Kennzeichen dieses Neoklassizismus sind die strenge Kompositionen und die glatte Pinselführung. Zwischen 1800 und 1805 bevorzugt Bertin in seinen französischen Landschaften grüne und blaue Töne, die er glatt und porzellanhaft aufträgt. Die Staffage gibt er mit einfachen, sicheren und leicht eckigen Pinselstrichen wieder. Vorliegendes Werk ist ein schönes Beispiel dieser Zeit. Harmonisch und geschickt malt er die Vegetation, die sich um das alte Gemäuer rankt. Die Mutter, die mit dem Kind liest, sowie der Leben spendende Brunnen sind Zeichen der Hoffnung, die Ruine steht für die Vergänglichkeit.

Nach einer zweijährigen Italienreise ab 1806 wird Bertin, neben dem Claude Lorrain und Nicolas Poussin verpflichtetem Klassizismus, den er lebenslang verfolgt, auch ein früher Verfechter des Skizzierens im Freien und damit das Bindeglied zur Pleinairmalerei. Er fördert diese Praxis bei seinen zahlreichen Schülern, zu denen u.a. Boisselier, Cogniet, Corot oder Daubigny zählen.

Provenienz: Sammlung Colin McMordie, London, Paris, vor 1987.

Privatsammlung Deutschland.

Ausstellung: Landscape and Antiquity - An Exhibition of Nineteenth Century Landscapes of Italy, Greece and Southern France, The Clarendon Gallery, London, 1987, Kat. Nr. 10 (Abb.).

Deutsch

1825. Reisendes Paar bei einem Gehöft, im Hintergrund Blick auf Lucca mit dem Ponte San Quirico

Los 6053

Schätzung

3.000€ (US$ 3,333)

1825. Reisendes Paar bei einem Gehöft, im Hintergrund Blick auf Lucca mit dem Ponte San Quirico.

Öl auf Leinwand. 27,8 x 36,7 cm. Unten links undeutlich bez. (oder signiert?) und datiert "... 1825", sowie verso auf dem Keilrahmen in brauner Feder betitelt "Tenuta nelle vicinanze di Lucca".

Büttgen, Peter Jakob

Blick vom Ufer des Bodensees auf die Insel Mainau und das Schloss

Los 6054

Schätzung

4.000€ (US$ 4,444)

Blick vom Ufer des Bodensees auf die Insel Mainau und das Schloss.

Öl auf Leinwand. 41 x 53,8 cm. Signiert und datiert "1831".

Provenienz: Aus den Sammlungen des Markgrafen Wilhelm von Baden, sowie der Prinzessin Elisabeth (verso mit deren Sammlungsetiketten).

Gudin, Théodore

Die Tochter des Künstlers Elisabeth am Strand

Los 6055

Schätzung

2.400€ (US$ 2,667)

Die Tochter des Künstlers Elisabeth (gen. Bessy), spätere Baroness Meyendorff, mit ihrem Hund "Bijé" am Strand.

Öl auf Holz, auf Holztafel kaschiert. 45,5 x 35,5 cm. Unten rechts signiert und datiert "T. Gudin / avril 1848", sowie links unten bezeichnet "ma Bessy. / a 10 mois et son Bijé".

Einfühlsames und liebevoll aufgefasstes Portrait der Tochter des Künstlers. Die zärtliche Aufschrift weist das Gemälde als ganz persönliches Familienzeugnis aus: Gudin zeigt seine kleine Tochter am Strand, wo sie mit Muscheln und Seetang spielt, die sie wie kostbare Kleinode in ihren Händen hält und vor sich aufgereiht hat. Neben ihr liegt der kleine Hund, den er liebevoll als ihren „Bijé“ bezeichnet. Der ungewöhnliche Name könnte eine umgangssprachliche oder kindliche Wortschöpfung in Anlehnung an das französische Wort Bijoux sein und den Hund als "ihren Schatz, ihr Schmuckstück" bezeichnen - ein auch schon im 19. Jahrhundert gebräuchlicher Name für kleinere Hunde. Das Wort entfaltet hier aber auch eine doppelte Bedeutung, die sowohl auf das Haustier als auch auf die bunten „Schmuckstücke“ in den Händen der Tochter verweist. So verbindet sich die innige Beobachtung des Kindes mit einem humorvollen Wortspiel, das die heitere, intime Stimmung der Darstellung weiter verstärkt.

Lampi, Franz Xaver von

Bildnis der Karolina Beata Hauke-Bosak

Los 6056

Schätzung

16.000€ (US$ 17,778)

Bildnis der Karolina Beata Hauke, geb. Steinkeller, im blauen Samtmantel mit Nerzbesatz.

Öl auf Leinwand, doubliert. 83 x 66,5 cm. Unten links signiert "Lampi.".

Beinahe wirkt es so als sei die gedämpfte, fast monochrome Farbigkeit des Bildes auf die schön geschnittenen, grauen Augen der Dargestellten abgestimmt. Sie blickt uns aus einem Gesicht mit feinen Zügen entgegen, gerahmt von einer wunderbar duftig gemalten Haube aus durchscheinender Spitze - einem Markenzeichen des Malers Franz von Lampi, wie der Vergleich mit Damenbildnissen im Wiener Belvedere (Inv. 6218) und in den Nationalmuseen von Warschau (Inv. MP 2982 MNW) und Breslau (Inv. MNWr VIII-3245) zeigt.

Bei der Porträtierten handelt es sich um Karolina Beata Jozefa Hauke-Bosak, geborene Steinkeller (1803 Warschau - 1874 Palermo), deren Namen vor allem wegen ihres Sohnes Józef Hauke-Bosak bekannt ist, der ein Anführer des polnischen Aufstands von 1863 war. Karolina war die Tochter eines deutsch-polnischen Industriellen. Sie heiratete 1827 in zweiter Ehe Oberst Jozef Hauke von Bosak, der kurz zuvor von Nikolaus I. in den Adelsstand erhoben worden war. Der Zar beförderte ihn dann 1829 zum aide-de-camp, weshalb die Familie nach St. Petersburg umsiedelte. Womöglich gab Karolina vorliegendes Bildnis kurz vor ihrer Abreise in Auftrag, vielleicht als Abschiedsgeschenk für ihre polnische Verwandtschaft. Auf jeden Fall sprechen ihr Kleid und die Haartracht für eine Entstehung in den 1820er Jahren. Zu dieser Zeit war Franz Xaver von Lampi, der seit 1815 mit kürzeren und längeren Unterbrechungen in Warschau lebte, einer der gefragtesten Bildnismaler im polnischen Königreich. Er war der jüngste Sohn des berühmten österreichischen Porträtisten Johann Baptist d. Ä., der ihm das Talent in die Wiege gelegt hatte.

Koekkoek, Barend Cornelis

Große Winterlandschaft mit Staffage

Los 6057

Schätzung

75.000€ (US$ 83,333)

Große Winterlandschaft mit Eseltreiber im Sonnenlicht (Große Winterlandschaft mit Staffage).

Öl auf Leinwand, doubliert. 82,5 x 105 cm. Unten links auf dem Felsen signiert und datiert: "B. C. Koekkoek / 1834".

1834 ließ sich Barend Cornelis Koekkoek, der „Prinz der Landschaftsmaler", gemeinsam mit seiner Frau, der Malerin Elise Thérèse Daiwallie, für den Rest seines Lebens in Kleve nieder. 1841 gründete er dort eine Zeichenschule und war stilprägend für die sogenannte Klever Romantik im Rheinland und den benachbarten Niederlanden. Über sein Heimatland sagte er einmal: „Unser Vaterland hat keine Felsen, Wasserfälle, hohe Berge oder romantische Täler zu bieten. Stolze, erhabene Natur ist in diesem Land nicht zu finden.“ In Kleve und Umgebung fand Koekkoek alle poetischen Elemente seiner idealen romantischen Landschaftsauffassung. Orientiert am Stil der holländischen Kunst des 17. Jahrhunderts schuf Koekkoek zahlreiche, häufig fiktive und idealisierte Landschaften. Seine Vorliebe für Felsen als rahmendes Element war seit seinen Reisen durch das Rheinland und den Harz einige Jahre zuvor offensichtlich geworden. Die auf diesen Reisen entstandenen Naturstudien dienten ihm als Vorlage. Er hatte damit eine Ausdrucksweise gefunden, die er auf unterschiedliche Weise einsetzen konnte.

Das vorliegende, 1834 datierte Werk dürfte zu den ersten Landschaften überhaupt gehören, die der aus einer Middelburger Künstlerfamilie stammende Koekkoek in seiner neuen, inspirierenden Umgebung malte. Es vereint dabei alle Aspekte, die er als Maler so sehr schätzte. Das beeindruckende, großformatige Gemälde zeigt eine überwältigende Winterlandschaft, die die Erhabenheit der Natur über den Menschen offenbart. Diese Betonung der emotionalen Wirkung ist nicht nur ein Hauptmerkmal der romantischen Kunst, die auf die Bedeutung der Vernunft im Zeitalter der Aufklärung reagiert, sondern auch der Malkunst Barend Cornelis Koekkoeks.

Die Felsen auf der linken Seite ragen hoch über den einsamen Reisenden empor, dessen zwei Esel vorsichtig über den vereisten Weg schreiten. Die Bäume im Mittelgrund trennen den Berg vom Fluss, der sich durch das winterliche Tal seinen Weg bahnt. Das gleißende Sonnenlicht dringt durch das Geäst der Bäume und lässt den Schnee in funkelnden Effekten erstrahlen. Die beinahe greifbare Morgenkälte in der Luft verleiht der gesamten Szenerie eine majestätische Ruhe. Der romantische Charakter, die monumentale Kraft der Natur bleibt allgegenwärtig spürbar. Die berührende Winterlandschaft zählt zweifellos zu den Höhepunkten in Koekkoeks malerischem Œuvre.

Provenienz: Kunsthandel Douwes, Amsterdam.

Lempertz, Köln, Auktion am 26. Oktober 1926, Los 109.

Lempertz, Köln, Auktion am 9.-10. Mai 1983, Los 328.

Privatbesitz, Hessen.

Literatur: Friedrich Gorissen: B. C. Koekkoek. 1803-1862. Werkverzeichnis der Gemälde, Düsseldorf 1962, Nr. 34/84 mit Abb.

Deutsch

um 1830. Knabe in blauem Kittel mit Bilderbuch auf einer Terrasse

Los 6058

Schätzung

800€ (US$ 889)

um 1830. Knabe in blauem Kittel mit Bilderbuch auf einer Terrasse mit üppigem Blumenstrauß.

Öl auf Leinwand. 66,3 x 56,6 cm.

Dänisch

um 1830. Bildnis einer jungen Frau im weißen Kleid mit einem Haarkranz aus rosa Rosen

Los 6059

Schätzung

1.500€ (US$ 1,667)

um 1830. Bildnis einer jungen Frau im weißen Kleid mit einem Haarkranz aus rosa Rosen.

Öl auf Leinwand. 23,9 x 18,8 cm. Verso auf dem Schmuckrahmen das Etikett des Kopenhagener Hofvergolders Peder Christian Damborg.

Qualitativ steht das reizende Porträt den Arbeiten des dänischen Genre- und Porträtmalers Wilhelm Ferdinand Bendz (1804-1832) sehr nahe. In einem Rahmen des berühmten Kopenhagener königlichen Hofvergolders und Ornamentkünstlers Peder Christian Damborg (1801-1865), der für fast alle bedeutenden Künstler und Sammler seiner Zeit Rahmen und andere Objekte anfertigte.

[*]: Regelbesteuert gemäß Auktionsbedingungen. [^]: Ausgleich von Einfuhr-Umsatzsteuer.

* Alle Angaben inkl. 25% Regelaufgeld ohne MwSt. und ohne Gewähr – Irrtum vorbehalten.

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2024 Galerie Gerda Bassenge

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2022 Galerie Gerda Bassenge